Questa società è un’organizzazione basata sull’iniquo rapporto tra i proprietari di soldi e macchine (o tecnologia) necessari per avviare un’impresa, e chi invece può solo scambiare la propria forza-lavoro per un salario con cui acquistare i beni necessari alla riproduzione della vita quotidiana, dal cibo ai medicinali, dai vestiti per l’inverno alla casa, ecc.

Quando un’organizzazione del genere affronta una grave crisi economica come quella in corso, gli effetti socio-economici si concretizzano nella difficoltà per molti di continuare la normale attività produttiva, dalla grande produzione al piccolo commerciante.

Tutto ciò implica che una fetta considerevole della popolazione rischia di perdere il posto di lavoro, mentre per chi non era impiegato sarà pressoché impossibile accedere a una fonte di reddito stabile, con tutte le incertezze del caso anche per il futuro.

Il non-detto nel dibattito “europeo”

Tuttavia, nel dibattito che si sta consumando nell’Unione europea sulle misure da mettere in campo per far fronte all’emergenza, un “triplo non-detto” caratterizza la vulgata venduta dalla classe politica e imprenditoriale del continente, prontamente ripresa dai maggiori organi d’informazione:

1) che la crisi era presente da tempo, non è “scoppiata” col coronavirus;

2) che la crisi colpisce in maniera asimmetrica le regioni dell’Ue, non siamo tutti sulla stessa barca;

3) che una risposta simmetrica aumenterebbe le diseguaglianze esistenti, con buona pace della retorica sullo “spirito comunitario”.

Già Marx faceva riferimento al concetto di “diritto diseguale” per appianare una situazione di iniquità tra diversi soggetti sociali. Se la legge è uguale per tutti, non tutti sono uguali di fronte alla legge, perciò in un percorso di riduzione delle diseguaglianze chi ha di più deve dare di più rispetto a chi ha di meno. Diritto diseguale appunto, di cui la fiscalità progressiva (maggiore è il reddito, maggiore è la percentuale soggetta alla tassazione) è un esempio classico.

Per paradossale che sia, su una cosa invece sembra esserci accordo, e cioè che gli Stati membri dell’Unione si apprestano in condizioni differenti alla recessione.

Questo è di fatto il discorso sbandierato dai “rigoristi” nordeuropei, come Germania e Olanda, per contrastare la richiesta da parte dei paesi mediterranei di una risposta “comune e solidale” alla pandemia. Ma, come accennato in precedenza, stesse misure per condizioni differenti non fanno altro che amplificare queste differenze.

Se nel “Recovey fund” ogni paese avrà accesso a un prestito (o a una somma a fondo perduto) per una stessa percentuale del proprio Pil, è evidente come i paesi più ricchi, a parità di quota relativa ottenuta, dovranno affrontare meno criticità di quelle degli Stati più poveri alle prese con sistemi sanitari peggiori o ammortizzatori sociali non adeguati.

O peggio ancora, se come nel caso del Mes le condizioni per il rientro del prestito eventualmente ottenuto sono soggette alla bontà dei conti pubblici, chi è più indietro al momento dell’emergenza non potrà che vedere peggiorare la propria condizione nei confronti dei paesi considerati più “virtuosi”.

Inoltre, la scelta politica di affrontare la questione da una prospettiva economica non aiuta a comprendere il differente peso con cui il Covid-19 si è abbattuto sui nostri territori, riducendo l’azione a una mera questione di bilancio e non di priorità.

Stando così le cose, allora chi pagherà la crisi?

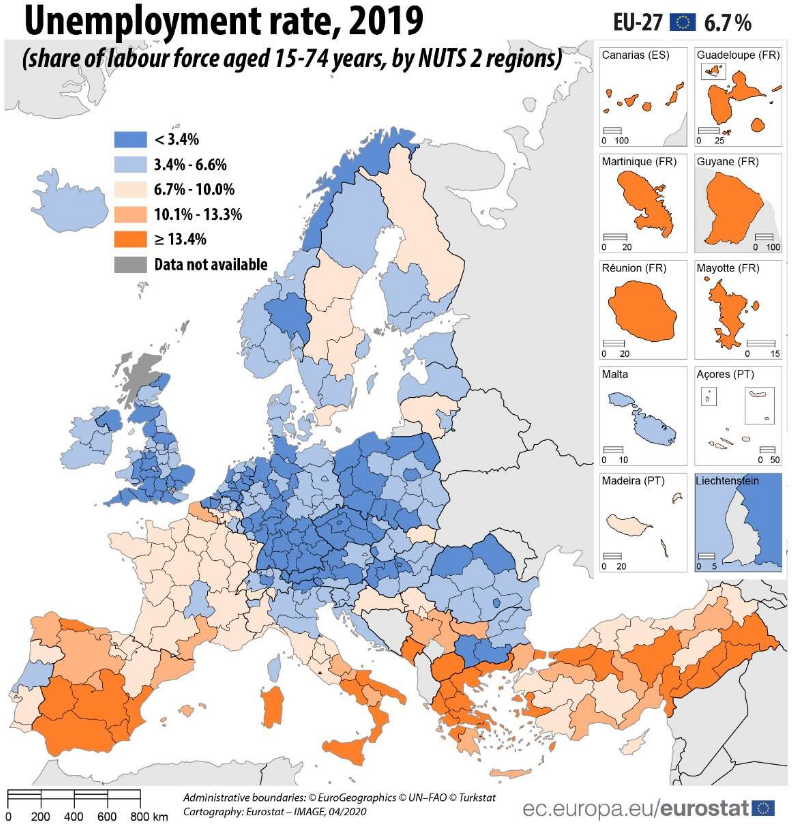

Il punto 1) di cui sopra ci aiuta a immaginare il futuro almeno prossimo, e per farlo prendiamo spunto da una nota diramata lo scorso 24 aprile dall’Eurostat (l’Istat dell’Ue) circa il tasso di disoccupazione medio nelle regioni continentali nel 2019.

La nota è una cartina di tornasole chiara di come il continente si è affacciato su questa pandemia, e il titolo non concede fraintendimenti: tradotto, «il tasso di disoccupazione nelle regioni dell’Unione europea nel 2019 varia dall’1,3% al 30,1%».

Anche a occhio, dalla figura è evidente come le “regioni mediterranee” imboccano la fase pandemica con un tasso di disoccupazione molto più elevato dei paesi “mittel europei”, con il centro-sud Italia, la Spagna e la Grecia che registrano numeri superiori al 10%.

Discorso a parte andrebbe fatto per la Francia, il cui vantaggio competitivo nello stare nell’Ue si misura primariamente in termini geopolitici più che economici.

Se consideriamo che il dato è “da peggiorare” con l’aggiunta degli inattivi, ossia gli individui in età da lavoro senza impiego che non effettuano nessuna ricerca (terza categoria dunque da affiancare alla tradizionale coppia occupati-disoccuapati), il quadro è presto fatto.

Quello che abbiamo di fronte è un mercato del lavoro – ma potremmo scrivere, un’organizzazione sociale – malfunzionante già da tempo. I dati sulle comunità nella soglia di povertà relativa e assoluta è lì a dimostrarlo, con forte stress per i bilanci regionali e statali, i quali, fermo restando le scelte politiche di cui sopra, avranno meno risorse da destinare ai propri abitanti.

A conferma di questo, ieri sono usciti i dati sulla disoccupazione di marzo sia in Francia che nel Regno di Spagna. Per i transalpini, l’aumento del tasso mese su mese tocca il suo picco dal 1996, +7,1% di disoccupati in più, pari a 246mila lavoratori e lavoratrici mandati a casa rispetto a febbraio.

Questo nonostante 10 milioni di lavoratori abbiano già fatto ricorso al cosiddetto chomage partiel, praticamente la cassa integrazione nostrana (risultando perciò tra gli “occupati”), mentre uno studio dell’Ofce (Osservatorio francese sulla congiuntura economica) stima che per metà maggio un altro mezzo milione di lavoratori verrà licenziato. Una strage.

Nel Regno di Spagna invece nel trimestre gennaio-marzo hanno perso il lavoro 285mila persone – anche qui senza considerare i beneficiari dell’Erte, la Cig spagnola – di cui 280mila nel settore privato (il 98% nel terziario) e 255mila aventi un contratto a tempo, portando al 14,4% il tasso disoccupazione, tasso che secondo alcuni economisti potrebbe salire fino al 20% nei prossimi mesi.

Domani alle 10:00 usciranno i dati per l’Italia (nonché sugli Stati Uniti), gli analisti scommettono sull’aumento della disoccupazione di un punto percentuale, ma un dato già disponibile conferma il primo dei “tre non-detti” su cui si è basata questa riflessione, ossia che la crisi serpeggia da tempo in questo pezzo di mondo.

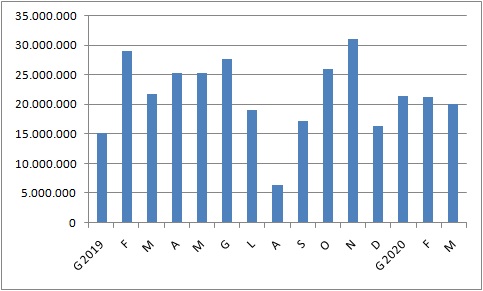

Come si evince dal grafico, le ore totali di Cassa integrazione (di tutti i tipi) concesse nel mese di marzo sono inferiori a quelle del marzo del 2019. I più di 150 fascicoli di crisi industriale poggiati sul tavolo del governo non nascono infatti a febbraio con l’esplosione della crisi sanitaria, ma hanno una lunga storia, potremmo dire quarantennale.

Questo passaggio non farà altro che ridurre le già minime speranze di risoluzione positiva con cui molti lavoratori e lavoratrici hanno approcciato la crisi, questa sì, sistemica in cui è immerso il paese.

Allo stato attuale, il blocco dei licenziamenti è previsto per altri due mesi. Poi potrebbe innescarsi una mattanza (del lavoro) dai profondi risvolti sociali.

È tutto qui il retroterra del discorsaccio lanciato domenica sera dal premier Conte al paese. Il “tallone di ferro” è pronto a far sentire il suo peso.

Fonte

Nessun commento:

Posta un commento