Se andate sul sito della Smeg, quella degli elettrodomestici, troverete un’ampia pagina dedicata ad una bella e variopinta collezione di frigoriferi. Sono elettrodomestici “vestiti” come carretti siciliani.

Il sito dice, testualmente, “firmate Dolce & Gabbana”. Che sarebbero quei due stilisti che avete visto in tempi recenti chiedere scusa all’intera Cina per aver offerto un cannolo troppo grande ad una loro concittadina.

In realtà la firma su quelle opere d’arte è quella di Alice Valenti, pittrice catanese che mantiene viva la grande tradizione pittorica-popolare della sua terra, quella dei decoratori di carretti e degli illustratori dei pannelli per i cantastorie. L’ultima sua firma si trova anche in calce ad un’altra opera d’arte: il nuovo album di Giacomo Sferlazzo, il Mangiafuoco di Lampedusa.

Un ulteriore tocco di colore ad una musica che di colori è già piena. Un’identità che si incontra con le identità di altri paesi, in quel porto culturale che è diventata la sua isola. Un’identità guerriera che Sferlazzo mostra più nella vita di tutti i giorni che nella sua vita da poeta musicista.

Un lampedusano che ha dovuto indossare una corazza per proteggere i diritti calpestati di una terra che è diventata terra di conquista, indotto stagionale ed equivoco per lavoratori precari, punta estrema di un’Italia che, se vuole accogliere, molto spesso non sa come gestire l’accoglienza.

Un lampedusano che lotta per riaffermare l’identità della sua isola, riavviare il processo di memoria che sembra arrestarsi per il resto del mondo all’epoca dei primi sbarchi di extracomunitari, come se prima di allora Lampedusa fosse solo uno scoglio sperduto e disabitato nel Mar Mediterraneo.

Il suo lavoro musicale è plurivalente: Sferlazzo non è un semplice cantastorie e le sue non sono semplici canzoni della memoria o di protesta.

Sono canzoni “imbrattate” come i muri delle nostre città.

Sporche come le nostre strade.

Legno e metallo, infinite gallerie di tarli e ruggine corrosiva convivono senza mai abbracciarsi veramente, in un rapporto stridente come quello che viene fuori da pezzi come Ventu o Arrispigghiativi.

Anche nei brani più tradizionali, e qui ce ne sono diversi, Giacomo Sferlazzo ha sempre qualcosa di sgraziato, di poco rassicurante, di disobbediente.

Come a dirci che nessuno è al sicuro, neppure quando celebriamo l’eterno rituale del ricordo. Che bisogna lasciare sempre una porta aperta, una via di fuga, lanciare uno sguardo oltre il muro. Che se dormiamo, è il momento di svegliarsi.

Fonte

30/06/2019

Domenica bestiale

Per Salvini è sempre domenica. Di mestiere fa l’hater sui social. Ingurgita grasso, e sputa veleno. È il suo metabolismo.

È un Omeoleader.

Negli anni ’60, Philip K. Dick anticipò nei suoi romanzi l’idea di Google e affini di compilare e fornire rassegne di contenuti – e pubblicità – calibrate sui gusti del singolo lettore, registrati ed elaborati in base alle ricerche, e alle pagine visitate. PKD lo chiamava l’Omeogiornale, il giornale su misura del lettore.

Matteo Salvini è un Omeoleader. “La Bestia”, l’algoritmo che registra ed elabora le opinioni sui social per estrapolare quella dominante, gli fornisce ogni giorno il copione che deve recitare per piacere alla maggioranza relativa degli italiani.

Salvini ha anche un paio di opinioni personali, le conosciamo: Forza Milan e Mangio Gratis (ha debuttato come concorrente a Il Pranzo è Servito), razzismo da stadio, e fancazzismo, mentre il suo “programma di governo” è in realtà lo stesso che la Lega ha da sempre: togliere ai poveri per dare ai ricchi.

Tutto il resto è deciso dalla Bestia.

E il numero della Bestia è un frattale, grazie al quale Salvini è diventato l’incarnazione del Senso Comune, che assorbe come una spugna, e che lo rende pericoloso molto al di là della sua personale mancanza di umanità.

Quel Senso Comune che dava agli untori la colpa della Peste trasmessa dai topi, che proliferavano indisturbati, mentre i gatti venivano sterminati perché considerati animali diabolici succubi delle streghe.

Quel Senso Comune che oggi dà ai migranti tutta la colpa del degrado di periferie urbane che hanno cominciato a degradare 50 anni fa, perché costruite come quartieri dormitorio per una classe operaia da sfruttare 18 ore al giorno, e poi abbandonati all’incuria e alle mafie locali.

Quel Senso Comune che insulta chi salva i naufraghi, e applaude chi spara alle spalle.

Che preferisce sempre perseguitare il capro espiatorio di turno, che sfidare il potente vero colpevole, preferisce sempre credere alla bugia più comoda, che accettare la scomoda verità.

Quel Senso Comune diffuso adesso dai social come la Peste dai sorci.

Quel Senso Comune che è la vera Bestia, e che oggi s'incarna in Salvini usandolo come vascello. Come taxi del Male.

Fonte

È un Omeoleader.

Negli anni ’60, Philip K. Dick anticipò nei suoi romanzi l’idea di Google e affini di compilare e fornire rassegne di contenuti – e pubblicità – calibrate sui gusti del singolo lettore, registrati ed elaborati in base alle ricerche, e alle pagine visitate. PKD lo chiamava l’Omeogiornale, il giornale su misura del lettore.

Matteo Salvini è un Omeoleader. “La Bestia”, l’algoritmo che registra ed elabora le opinioni sui social per estrapolare quella dominante, gli fornisce ogni giorno il copione che deve recitare per piacere alla maggioranza relativa degli italiani.

Salvini ha anche un paio di opinioni personali, le conosciamo: Forza Milan e Mangio Gratis (ha debuttato come concorrente a Il Pranzo è Servito), razzismo da stadio, e fancazzismo, mentre il suo “programma di governo” è in realtà lo stesso che la Lega ha da sempre: togliere ai poveri per dare ai ricchi.

Tutto il resto è deciso dalla Bestia.

E il numero della Bestia è un frattale, grazie al quale Salvini è diventato l’incarnazione del Senso Comune, che assorbe come una spugna, e che lo rende pericoloso molto al di là della sua personale mancanza di umanità.

Quel Senso Comune che dava agli untori la colpa della Peste trasmessa dai topi, che proliferavano indisturbati, mentre i gatti venivano sterminati perché considerati animali diabolici succubi delle streghe.

Quel Senso Comune che oggi dà ai migranti tutta la colpa del degrado di periferie urbane che hanno cominciato a degradare 50 anni fa, perché costruite come quartieri dormitorio per una classe operaia da sfruttare 18 ore al giorno, e poi abbandonati all’incuria e alle mafie locali.

Quel Senso Comune che insulta chi salva i naufraghi, e applaude chi spara alle spalle.

Che preferisce sempre perseguitare il capro espiatorio di turno, che sfidare il potente vero colpevole, preferisce sempre credere alla bugia più comoda, che accettare la scomoda verità.

Quel Senso Comune diffuso adesso dai social come la Peste dai sorci.

Quel Senso Comune che è la vera Bestia, e che oggi s'incarna in Salvini usandolo come vascello. Come taxi del Male.

Fonte

“Rigenerazione urbana”? Un facilitatore per rendite e capitali

di Sergio Brenna

Il Disegno di Legge n. 113 del 23.03.2018, d’iniziativa del deputato Morassut del PD ed ex assessore all’urbanistica a Roma con Veltroni ora in discussione alla Camera, è l’ennesimo tentativo surrettizio per trasformare il ruolo dei Comuni nel definire un urbanistica pubblica, in regolatori/facilitatori del traffico di rendite e capitali.

Era stato già tentato nel dicembre 2005 dalla “strana coppia” di deputati milanesi Lupi (FI/Pdl) e Mantini (Margherita/PD) con il loro libro “I nuovi principi dell’urbanistica” (ma forse intendevano “I nuovi prìncipi dell’urbanistica”!) e con un loro DDL approvato da un ramo del Parlamento e caduto solo per fine legislatura nel 2006, cui nella legislatura successiva tentarono di dare seguito presentando DDL distinti, ancorché ispirati da forti affinità elettive nei contenuti.

In occasione della presentazione del libro e dei dibattiti parlamentari essi raccolsero con favore alcuni interventi che indicavano il nucleo fondante dei nuovi principi nell’abbandono di un progetto pubblico dell’uso di città e territorio, tipico della visione a loro avviso obsoleta dell’urbanistica e nell’avvento della nuova visione “dell’economistica”.

Non deve quindi sorprendere che in quella legislatura a promuovere l’evoluzione dell’urbanistica in economistica fosse, ancor più che un DDL sul governo del territorio, il Documento Economico Programmatico Finanziario del Ministro dell’Economia Tremonti approvato dal Governo per decreto-legge nel 2008.

Tremonti, del resto, aveva già dato prova del suo modo di considerare subalterno l’uso della risorsa territorio alle contingenti esigenze del bilancio economico quando, nel 2005, in risposta a un quesito dell’Associazione Nazionale delle Tesorerie al Ministero delle Finanze sulla mancata riproposizione nel TU sull’edilizia (DPR n. 380/2001, a seguito della Riforma Bassanini delle procedure amministrative) dell’obbligo imposto dalla L. 10/77 (Bucalossi) di allocare gli oneri di urbanizzazione in apposito capitolo di bilancio vincolato all’esecuzione di opere di urbanizzazione, fece rispondere che se nel TU quel disposto non era stato riportato (anche se illegittimamente !), l’obbligo doveva considerarsi decaduto.

Si aprì per i Comuni la manna della possibilità di far fronte alle ristrettezze contingenti dei bilanci, “vendendo” nuove possibilità edificatorie. Nemmeno il Governo Prodi pose rimedio a questa illegittima stortura, che è proseguita sino allo scorso anno.

Nel marasma dell’attuale innaturale alleanza di governo/contratto tra Lega e M5S non sorprende che tutto ciò si ripresenti di nuovo sotto le false vesti di necessità di innovazione.

Gramsci in una nota scritta in carcere nel 1930 (A. Gramsci, Quaderni dal carcere Q 3, §34, p. 311) osservava: “La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”; una considerazione che è purtroppo ancora oggi particolarmente attuale. Se non saremo in grado di far nascere una più razionale organizzazione della società, sulle rovine dell’attuale, andremo incontro a un’epoca ancora più oscurantista e imbarbarita della presente.

A proposito di Rigenerazione urbane e progetto pubblico di città e territorio, ricordo che De Mico (finanziere milanese dell’era Craxi e della “Milano da bere”, ndr) sull’area della ex stazione delle Varesine a Milano – poi divenuta parte dell’oggi decantato Porta Nuova Project, via via di proprietà di Hines/Catella/Fondo Sovrano Qatar – ottenne a suo tempo dal Consiglio di Stato una sentenza che, in base ad una perizia tecnica molto controversa, gli consentiva una volumetria di circa 240.000 mc.

Che ciò dovesse necessariamente corrispondere a 80.000 mq di GFA/slp (superficie lorda di pavimento) non era per nulla scontato, sapendo che ciò inevitabilmente comportava doverla accatastare in edifici molto alti; ovviamente invece quella era la scelta immobiliarmente più facile e gradita alla proprietà, trattandosi così di spazi alti circa 3 metri, indifferentemente fungibili a uffici o residenza secondo le fluttuazioni di mercato.

Un’Amministrazione comunale non arrendevolmente succube avrebbe potuto imporre scelte tipologiche tali che, a pari volumetria, corrispondessero edifici di minor altezza e minor GFA, come ho dimostrato possibile in alcuni schizzi di studio pubblicati in un mio libro.

Se qualcuno poi mi obiettasse che si tratta di fantasie da accademico vada a vedersi le immagini dei nuovi uffici del Ministero delle Finanze francese a Bercy (prog. Paul Chemetov) e il Markthall di Rotterdam che sono realmente costruiti e perfettamente funzionanti.

Altrettanto si può dire per la proposta Parco Possibile di Jacopo Gardella e Pierfrancesco Sacerdoti, che sul resto dell’area proponeva di riarticolare le medesime volumetrie previstevi in edifici bassi lungo gli assi del cardo-decumano milanese, concentrando gli edifici alti in posizioni appartate. Anche questa totalmente ignorata dall’Amministrazione comunale dell’epoca Moratti-Masseroli, che lasciò mano completamente libera alle “fantasie immobiliaristiche” di Hines-Catella coi vari Diamantoni, Solaria, Siringa, Bosco Verticale, Nido falloforico e via vaneggiando.

Fonte

Autostrade, l’unica gallina dalle uova d’oro dei Benetton

A volte viene da ringraziare il “giornale dei padroni” per antonomasia – IlSole24Ore, organo di Confindustria – per il solo fatto di esistere. Perché fare informazione utile per le imprese significa, al contrario di quel che avviene per altri media, molto più “ideologici”, dare notizie vere, numeri, percentuali. Dati, insomma.

L’articolo pubblicato oggi sulla galassia dei Benetton, che sotto vi riproponiamo, dà un quadro preciso sia della struttura dei bilanci delle varie società, sia della natura reale di quelli che un tempo erano degli industriali del “golfino” trendy. Al di fuori del chiacchiericcio tra Di Maio (“azienda decotta, non si può occupare di Alitalia”) e il suo trasudante sodale di governo.

Dal quadro emerge che Atlantia – la società che gestisce in concessione Autostrade per l’Italia – pesa per più del 50% del fatturato della holding di famiglia. Ma soprattutto rappresenta tutti gli utili (profitti) dei soci di Edizione (il gruppo ristretto degli azionisti “familiari"). La citazione è meritata:

Idem anche per le altre attività rilevanti (aeroporti di Roma, Costa Azzurra e Saint Tropez), nonché per la partecipazione in Getlink (il tunnel sotto la Manica).

In pratica, ci dice Antonella Olivieri, se viene ritirata dallo Stato la concessione di Autostrade per l’Italia, per Atlantia è notte fonda. I Benetton, infatti, fanno i soldi soltanto così ormai: gestendo al risparmio infrastrutture a pedaggio (in Germania le autostrade sono gratuite o con abbonamento annuo inferiore alla tariffa di una sola corsa Roma-Milano), costruite con i soldi degli Stati e poi “privatizzate”.

In omaggio, ricordiamo, a quell’adagio assolutamente ideologico che recita: “i privati lo fanno meglio”.

Come abbiamo visto con il ponte Morandi a Genova.

La concessione è datata 1999, ma i Benetton si sono ben guardati dall’intervenire su una struttura che già allora mostrava seri segni di usura. “Meglio” incassare i soldi al casello, finché sta in piedi, vero?

Fuori da ogni “logica di mercato”, al riparo da ogni “concorrenza” (nessuno costruirà mai un’autostrada su un percorso dove già ne esiste una), con la garanzia di aumenti annuali delle tariffe ben al di sopra del tasso di inflazione, ecc.

Atlantia (e i Benetton) sono il paradigma di cosa è diventata la “grande imprenditoria italiana”: capitalismo “bollettaro” (che fa i soldi con bollette e pedaggi) in stile Ghino di Tacco, parassitario, socialmente irresponsabile, ma abilissimo a sfruttare gli “agganci” con le cordate politiche momentaneamente al potere.

*****

Perché il business di Autostrade è cruciale per i Benetton

di Antonella Olivieri

La minaccia per il gruppo Benetton è seria. Il bilancio consolidato di Edizione – i dati del 2018 sono stati elaborati con l’ausilio di R&S-Mediobanca – dipende infatti ancora in larga misura da Atlantia, tanto che, rispetto a un giro d’affari complessivo di 12.587 milioni, l’utile netto della holding della famiglia di Ponzano Veneto – 1.083 milioni – è spiegato interamente dalla società infrastrutturale che fattura 6.384 milioni al netto del canone di concessione di 532 milioni.

Tolte le quote di competenza terzi, Atlantia produce per i suoi azionisti profitti netti per 818 milioni, ai soci di Edizione – che detiene il 30,25% del capitale della società infrastrutturale – ne spettano 197.

In altre parole, senza Atlantia gli utili sparirebbero, perchè gli 86 milioni di competenza dei soci di Autogrill non basterebbero nemmeno a compensare le perdite dell’attività storica, con Benetton e la sua costola Olimpias che hanno chiuso in perdita rispettivamente per 115 e 11 milioni (il gruppo dei maglioncini è in rosso costante dal 2013).

Per contro sparirebbe anche il 98,5% del debito finanziario che assomma per Edizione a 47,99 miliardi.

Atlantia non può certo dirsi un’attività decotta, con un margine operativo lordo di 4.149 milioni, che sfiora il 65% dei ricavi netti. A sua volta, in Atlantia è preponderante il peso di Autostrade per l’Italia (Aspi) che, con 3.489 milioni, contribuisce al 54,7% delle entrate, e, con 1.765 milioni, al 64,2% del margine operativo netto.

A livello di risultato netto, dei 1.083 milioni di Atlantia, 622 (il 57,4%) vengono dai pedaggi italiani.

I conti del 2018 consolidano solo per due mesi la neo acquisita Abertis (50% più un’azione) che, a partire dal prossimo anno, avrà l’effetto di diluire il peso dell’Italia. Pro-forma – se cioè il gruppo spagnolo fosse stato consolidato dall’inizio del 2018 – il fatturato netto di Atlantia quasi raddoppierebbe, passando da 6.384 a 11.344 milioni e il margine operativo lordo salirebbe da 4.149 a 7.307 milioni.

Le attività aereoportuali – il 99,38% di Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino), il 64% di Costa Azzurra e il 99,94% dell’Aeroporto di Saint Tropez – pesano ancora relativamente poco: appena il 12% dell’intero fatturato consolidato di Atlantia, con un apporto di 834 milioni al netto delle rettifiche infragruppo.

Un altro pizzico di estero nel portafoglio di Atlantia è il 15,49% di Getlink (che esprime però il 26,64% dei diritti di voto), società che gestisce il collegamento sottomarino della Manica, per un valore a patrimonio netto di 1.041 milioni. Ma complessivamente, tra autostrade e aeroporti, oltre il 70% del giro d’affari di Atlantia – nei conti 2018 – ha origine ancora nella Penisola.

Al piano superiore, quello di Edizione, la diversificazione al momento è poco più che un accenno. Dall’operazione Abertis il gruppo ha ereditato anche il 29,9% di Cellnex (detenuto tramite Connect), un ritorno alle tlc, ma nel business meno volatile delle torri per la telefonia mobile (la società catalana ha rilevato in Italia buona parte della rete di Wind). Cellnex, che nel bilancio di Edizione è consolidata a patrimonio netto, è comunque ancora una realtà relativamente piccola con 867 milioni di fatturato netto, un margine operativo lordo di 516 milioni, un margine operativo netto di 113, un risultato netto di 18 milioni e utile di competenza dei soci di 15 milioni.

Gli unici investimenti finanziari – oltre al neo acquisto di poco meno del 3% di Prysmian – sono quelli della filiera Mediobanca-Generali. Il 2,1% di Piazzetta Cuccia (in carico a 181 milioni, ma contabilizzato al fair value di 141 milioni) e il 3,33% di Generali (valore di carico 811 milioni, fair value di 757 milioni) contribuiscono per poco meno di 900 milioni al capitale netto della holding che è di 21,8 miliardi.

In conclusione, il gruppo Benetton è ancora fortemente italocentrico e Atlantia-dipendente. Destabilizzare Atlantia significa colpire anche il 70% degli investitori di mercato e i 13.388 dipendenti del gruppo in Italia, dei quali 6.846 lavorano per Autostrade. Può sembrare un ricatto morale, ma occorre rifletterci.

Fonte

L’articolo pubblicato oggi sulla galassia dei Benetton, che sotto vi riproponiamo, dà un quadro preciso sia della struttura dei bilanci delle varie società, sia della natura reale di quelli che un tempo erano degli industriali del “golfino” trendy. Al di fuori del chiacchiericcio tra Di Maio (“azienda decotta, non si può occupare di Alitalia”) e il suo trasudante sodale di governo.

Dal quadro emerge che Atlantia – la società che gestisce in concessione Autostrade per l’Italia – pesa per più del 50% del fatturato della holding di famiglia. Ma soprattutto rappresenta tutti gli utili (profitti) dei soci di Edizione (il gruppo ristretto degli azionisti “familiari"). La citazione è meritata:

“Atlantia produce per i suoi azionisti profitti netti per 818 milioni, ai soci di Edizione – che detiene il 30,25% del capitale della società infrastrutturale – ne spettano 197. In altre parole, senza Atlantia gli utili sparirebbero, perché gli 86 milioni di competenza dei soci di Autogrill non basterebbero nemmeno a compensare le perdite dell’attività storica, con Benetton e la sua costola Olimpias che hanno chiuso in perdita rispettivamente per 115 e 11 milioni (il gruppo dei maglioncini è in rosso costante dal 2013).”Anche l’attività da pochissimo acquisita (la spagnola Abertis, gruppo multinazionale spagnolo che si occupa di gestione e sfruttamento delle infrastrutture di trasporto e di telecomunicazioni, facente capo anche alla spagnola Acs) non è industriale, ma pura gestione di infrastrutture costruite dalla mano pubblica e poi ceduta ai privati.

Idem anche per le altre attività rilevanti (aeroporti di Roma, Costa Azzurra e Saint Tropez), nonché per la partecipazione in Getlink (il tunnel sotto la Manica).

In pratica, ci dice Antonella Olivieri, se viene ritirata dallo Stato la concessione di Autostrade per l’Italia, per Atlantia è notte fonda. I Benetton, infatti, fanno i soldi soltanto così ormai: gestendo al risparmio infrastrutture a pedaggio (in Germania le autostrade sono gratuite o con abbonamento annuo inferiore alla tariffa di una sola corsa Roma-Milano), costruite con i soldi degli Stati e poi “privatizzate”.

In omaggio, ricordiamo, a quell’adagio assolutamente ideologico che recita: “i privati lo fanno meglio”.

Come abbiamo visto con il ponte Morandi a Genova.

La concessione è datata 1999, ma i Benetton si sono ben guardati dall’intervenire su una struttura che già allora mostrava seri segni di usura. “Meglio” incassare i soldi al casello, finché sta in piedi, vero?

Fuori da ogni “logica di mercato”, al riparo da ogni “concorrenza” (nessuno costruirà mai un’autostrada su un percorso dove già ne esiste una), con la garanzia di aumenti annuali delle tariffe ben al di sopra del tasso di inflazione, ecc.

Atlantia (e i Benetton) sono il paradigma di cosa è diventata la “grande imprenditoria italiana”: capitalismo “bollettaro” (che fa i soldi con bollette e pedaggi) in stile Ghino di Tacco, parassitario, socialmente irresponsabile, ma abilissimo a sfruttare gli “agganci” con le cordate politiche momentaneamente al potere.

*****

Perché il business di Autostrade è cruciale per i Benetton

di Antonella Olivieri

La minaccia per il gruppo Benetton è seria. Il bilancio consolidato di Edizione – i dati del 2018 sono stati elaborati con l’ausilio di R&S-Mediobanca – dipende infatti ancora in larga misura da Atlantia, tanto che, rispetto a un giro d’affari complessivo di 12.587 milioni, l’utile netto della holding della famiglia di Ponzano Veneto – 1.083 milioni – è spiegato interamente dalla società infrastrutturale che fattura 6.384 milioni al netto del canone di concessione di 532 milioni.

Tolte le quote di competenza terzi, Atlantia produce per i suoi azionisti profitti netti per 818 milioni, ai soci di Edizione – che detiene il 30,25% del capitale della società infrastrutturale – ne spettano 197.

In altre parole, senza Atlantia gli utili sparirebbero, perchè gli 86 milioni di competenza dei soci di Autogrill non basterebbero nemmeno a compensare le perdite dell’attività storica, con Benetton e la sua costola Olimpias che hanno chiuso in perdita rispettivamente per 115 e 11 milioni (il gruppo dei maglioncini è in rosso costante dal 2013).

Per contro sparirebbe anche il 98,5% del debito finanziario che assomma per Edizione a 47,99 miliardi.

Atlantia non può certo dirsi un’attività decotta, con un margine operativo lordo di 4.149 milioni, che sfiora il 65% dei ricavi netti. A sua volta, in Atlantia è preponderante il peso di Autostrade per l’Italia (Aspi) che, con 3.489 milioni, contribuisce al 54,7% delle entrate, e, con 1.765 milioni, al 64,2% del margine operativo netto.

A livello di risultato netto, dei 1.083 milioni di Atlantia, 622 (il 57,4%) vengono dai pedaggi italiani.

I conti del 2018 consolidano solo per due mesi la neo acquisita Abertis (50% più un’azione) che, a partire dal prossimo anno, avrà l’effetto di diluire il peso dell’Italia. Pro-forma – se cioè il gruppo spagnolo fosse stato consolidato dall’inizio del 2018 – il fatturato netto di Atlantia quasi raddoppierebbe, passando da 6.384 a 11.344 milioni e il margine operativo lordo salirebbe da 4.149 a 7.307 milioni.

Le attività aereoportuali – il 99,38% di Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino), il 64% di Costa Azzurra e il 99,94% dell’Aeroporto di Saint Tropez – pesano ancora relativamente poco: appena il 12% dell’intero fatturato consolidato di Atlantia, con un apporto di 834 milioni al netto delle rettifiche infragruppo.

Un altro pizzico di estero nel portafoglio di Atlantia è il 15,49% di Getlink (che esprime però il 26,64% dei diritti di voto), società che gestisce il collegamento sottomarino della Manica, per un valore a patrimonio netto di 1.041 milioni. Ma complessivamente, tra autostrade e aeroporti, oltre il 70% del giro d’affari di Atlantia – nei conti 2018 – ha origine ancora nella Penisola.

Al piano superiore, quello di Edizione, la diversificazione al momento è poco più che un accenno. Dall’operazione Abertis il gruppo ha ereditato anche il 29,9% di Cellnex (detenuto tramite Connect), un ritorno alle tlc, ma nel business meno volatile delle torri per la telefonia mobile (la società catalana ha rilevato in Italia buona parte della rete di Wind). Cellnex, che nel bilancio di Edizione è consolidata a patrimonio netto, è comunque ancora una realtà relativamente piccola con 867 milioni di fatturato netto, un margine operativo lordo di 516 milioni, un margine operativo netto di 113, un risultato netto di 18 milioni e utile di competenza dei soci di 15 milioni.

Gli unici investimenti finanziari – oltre al neo acquisto di poco meno del 3% di Prysmian – sono quelli della filiera Mediobanca-Generali. Il 2,1% di Piazzetta Cuccia (in carico a 181 milioni, ma contabilizzato al fair value di 141 milioni) e il 3,33% di Generali (valore di carico 811 milioni, fair value di 757 milioni) contribuiscono per poco meno di 900 milioni al capitale netto della holding che è di 21,8 miliardi.

In conclusione, il gruppo Benetton è ancora fortemente italocentrico e Atlantia-dipendente. Destabilizzare Atlantia significa colpire anche il 70% degli investitori di mercato e i 13.388 dipendenti del gruppo in Italia, dei quali 6.846 lavorano per Autostrade. Può sembrare un ricatto morale, ma occorre rifletterci.

Fonte

Consigli per gli acquisti. Attraverso questo mare di cemento. Immaginario, rudimenti pop e casi di forza maggiore

“Da più di tre lustri, lo Jacob agisce a casaccio. Seguendo un rigido piano quinquennale”

L’abbiamo letto e riletto questo libro. E’ un testo che si presenta al limite dell’ambiguo, pericoloso, pieno di stonature. Ci sono forzature, approssimazioni, letture di pancia e istintive, ma più si legge e più ci si rende conto che è frutto di un’urgenza e di una necessità assolutamente positive: la sinistra di classe, i compagni, devono fare i conti con la loro storia, con la storia delle loro scelte, con l’egemonia di pensiero dominante in cui loro stessi si sono fatti coinvolgere, che hanno tollerato o che non sono stati in grado di decostruire. E per essere decostruita, le belle e sagge parole non bastano, forse bisogna andarci giù di machete, bisogna farsi dire ma cosa diavolo state dicendo!, bisogna affondare nell’eresia e costringere tutti quelli che lottano per cambiare lo stato di cose presenti a fare i conti con le macerie sotto cui (ci) siamo sotterrati. Macerie e cemento sono, e così non potrebbe essere altrimenti, il campo in cui si deve muovere la sinistra di classe per ricominciare ad esistere. Lo cerca di fare il laboratorio politico Jacob di Foggia, nato nel 2003, che firma questo lavoro nel quale si ripercorrono gli anni della sua esistenza fino ad oggi, intrecciando vicende locali con appuntamenti nazionali, saltando dalle vicende del Foggia calcio alla nascita del Csoa Scuria nel 2014, tra citazioni intellettuali, botte con i fascisti e tradizioni popolari.

La lama del machete dello Jacob, viene rivendicata con orgoglio, non è composta di lavoro accademico ma di militanza politica, di botte allo stadio e per strada con fascisti e polizia, di confronti/scontri con il proletariato di Foggia e le sue contraddizioni, senza inutili romanticismi ma con la consapevolezza che nasce dal fatto di essere parte di quel proletariato, di esserci nati e di viverci quotidianamente. E allora nel libro si comincia ad analizzare/attaccare in maniera dissacrante quello che è il nostro intorno politico e il nostro immaginario militante, o meglio quello che dovrebbe essere il nostro immaginario e quello che invece è diventato.

Le provocazioni sono spiazzanti, fatte volontariamente per suscitare indignazione in una sinistra ormai incapace di immaginare se stessa fuori del recinto democratico e istituzionale, chiusa nei suoi stereotipi e nelle sue vuote ritualità, che non riesce a comunicare più a nessuno, che non riesce a comprendere più la realtà che la circonda.

Si potrebbe dire che il problema principale che viene affrontato sia quello dell’egemonia culturale, ma non è solo questo. C’è qualcosa di più profondo, che ha a che fare con la nostra stessa materialità di militanti politici, con i nostri gesti, con la nostra stessa forma. E allora sotto con il primo attacco diretto: aboliamo la festa del 25 aprile, smontiamo il mito della Resistenza e del buon partigiano costruito ad arte dal sistema di potere e dalla sinistra riformista, basta con questa narrazione tossica della Resistenza unitaria, Resistenza che è, così, estremamente depotenziata nelle sue radicali intenzioni ed appiattita sull’adagio della liberazione nazionale, i cui valori, ridotti ai minimi termini, diventano patrimonio comune e condiviso di tutti i cittadini italiani in quanto tali (a meno che non si appartenga ad una trascurabile minoranza di fascisti irriducibili), a prescindere dalle loro differenze reciproche.

Ed è qui che il terreno può diventare pericoloso, poiché si rischia, pur nella giusta rivendicazione di alterità, di rendere ancora più difficile il lavoro di immaginario e di memoria, tematiche che sono sempre state care al collettivo Militant. Perché se può essere vero che i nostri modelli artefatti sono la causa dei cedimenti. Perché basta un Pansa, una foiba, un eccidio, uno stupro, per far vacillare le convinzioni. E spingere alla dissociazione. A rivendicare un patrimonio parziale, quasi sempre inventato di sana pianta. I partigiani reali, in questa corsa all’esempio edificante, sono diventati quasi un peso. E il cavallo di battaglia di ogni revisionismo politicamente orientato, sostenere che esecuzioni sommarie di prigionieri, espropri arbitrari di beni ai civili, stupri di donne, esiguità del numero dei renitenti rispetto a quello degli arruolati nella Guardia Nazionale Repubblicana, odio viscerale per i repubblichini (dopo tutto “fratelli d’Italia” anche loro) e vilipendio dei loro cadaveri, refrattarietà alla disciplina, rivalità e scontri tra bande di diversa estrazione politica e tra i membri della stessa banda, difesa esclusiva della propria “roba” (intesa, a seconda dei casi, come merce, terreno, famiglia o comunità di appartenenza) a dispetto di ogni ideale più elevato e di qualsiasi obiettivo comune, rancori personali e vendette individuali, ostentazione della violenza e paura della morte, delazioni, fughe, tradimenti, imboscamenti, sono, componenti essenziali (della Resistenza), senza le quali non sarebbe stata vincente e, forse, mai esistita, rischia forse di spostare il problema che si voleva affrontare senza risolverlo, quello cioè di tracciare una linea netta tra “noi” e “loro”.

Tra ilari momenti, come quando si ricorda la nascita della Giornata del ricordo nel 2004, dove un compagno del Prc, in uno dei futili dibattiti di mezza sera con cui si ammazzava il tempo ai tempi del “Movimento dei movimenti”, una volta ebbe modo di dirci: “La differenza tra noi è che per voi le foibe sono mezze vuote, per noi sono mezze piene”. Non era l’unica differenza, a voler essere pignoli. Ma si voglia prendere come emblematica l’argomentazione: che la penitente sinistra istituzionale fosse sul tema rossa di vergogna in viso già al volgere del Millennio, e più amare riflessioni sulla permeabilità della sinistra di classe a linguaggi e, di conseguenza, a riflessioni che non gli appartengono, come del resto, pensiamoci: quante volte abbiamo parlato di “rivoluzione ungherese” o usato la locuzione “primavera di Praga”? E quante volte abbiamo rilanciato la formula “conflitto israelo-palestinese”? Quante volte abbiamo detto “guerra del Kosovo”? E quante altre abbiamo parlato di “disordini religiosi” nell’Irlanda del Nord? Non ammettiamo che quella di Budapest del ‘56 fu una “controrivoluzione”, che quella dei palestinesi è una lotta di liberazione, che in Kosovo non c’è stata una guerra ma una aggressione della Nato ad uno stato sovrano e che la religione non c’entra niente con le cause della guerra civile irlandese. Perché ammetterlo significherebbe rompere la pace lessicale e mostrarsi schierati ed isolati al contempo, le provocazioni si susseguono, spiazzanti, e continua anche l’analisi del lavoro politico e delle lotte dello Jacob durante gli anni, in un intreccio di territorialità e di feroce sarcasmo, di battute al limite del volgare e di riferimenti dotti per arrivare alla chiusa finale, che ben racchiude il sincretismo pop comunista che i compagni dello Jacob fanno proprio: Da più di tre lustri, lo Jacob agisce a casaccio. Seguendo un rigido piano quinquennale.

Da prendere con le molle ma da leggere con attenzione.

Fonte

L’abbiamo letto e riletto questo libro. E’ un testo che si presenta al limite dell’ambiguo, pericoloso, pieno di stonature. Ci sono forzature, approssimazioni, letture di pancia e istintive, ma più si legge e più ci si rende conto che è frutto di un’urgenza e di una necessità assolutamente positive: la sinistra di classe, i compagni, devono fare i conti con la loro storia, con la storia delle loro scelte, con l’egemonia di pensiero dominante in cui loro stessi si sono fatti coinvolgere, che hanno tollerato o che non sono stati in grado di decostruire. E per essere decostruita, le belle e sagge parole non bastano, forse bisogna andarci giù di machete, bisogna farsi dire ma cosa diavolo state dicendo!, bisogna affondare nell’eresia e costringere tutti quelli che lottano per cambiare lo stato di cose presenti a fare i conti con le macerie sotto cui (ci) siamo sotterrati. Macerie e cemento sono, e così non potrebbe essere altrimenti, il campo in cui si deve muovere la sinistra di classe per ricominciare ad esistere. Lo cerca di fare il laboratorio politico Jacob di Foggia, nato nel 2003, che firma questo lavoro nel quale si ripercorrono gli anni della sua esistenza fino ad oggi, intrecciando vicende locali con appuntamenti nazionali, saltando dalle vicende del Foggia calcio alla nascita del Csoa Scuria nel 2014, tra citazioni intellettuali, botte con i fascisti e tradizioni popolari.

La lama del machete dello Jacob, viene rivendicata con orgoglio, non è composta di lavoro accademico ma di militanza politica, di botte allo stadio e per strada con fascisti e polizia, di confronti/scontri con il proletariato di Foggia e le sue contraddizioni, senza inutili romanticismi ma con la consapevolezza che nasce dal fatto di essere parte di quel proletariato, di esserci nati e di viverci quotidianamente. E allora nel libro si comincia ad analizzare/attaccare in maniera dissacrante quello che è il nostro intorno politico e il nostro immaginario militante, o meglio quello che dovrebbe essere il nostro immaginario e quello che invece è diventato.

Le provocazioni sono spiazzanti, fatte volontariamente per suscitare indignazione in una sinistra ormai incapace di immaginare se stessa fuori del recinto democratico e istituzionale, chiusa nei suoi stereotipi e nelle sue vuote ritualità, che non riesce a comunicare più a nessuno, che non riesce a comprendere più la realtà che la circonda.

Si potrebbe dire che il problema principale che viene affrontato sia quello dell’egemonia culturale, ma non è solo questo. C’è qualcosa di più profondo, che ha a che fare con la nostra stessa materialità di militanti politici, con i nostri gesti, con la nostra stessa forma. E allora sotto con il primo attacco diretto: aboliamo la festa del 25 aprile, smontiamo il mito della Resistenza e del buon partigiano costruito ad arte dal sistema di potere e dalla sinistra riformista, basta con questa narrazione tossica della Resistenza unitaria, Resistenza che è, così, estremamente depotenziata nelle sue radicali intenzioni ed appiattita sull’adagio della liberazione nazionale, i cui valori, ridotti ai minimi termini, diventano patrimonio comune e condiviso di tutti i cittadini italiani in quanto tali (a meno che non si appartenga ad una trascurabile minoranza di fascisti irriducibili), a prescindere dalle loro differenze reciproche.

Ed è qui che il terreno può diventare pericoloso, poiché si rischia, pur nella giusta rivendicazione di alterità, di rendere ancora più difficile il lavoro di immaginario e di memoria, tematiche che sono sempre state care al collettivo Militant. Perché se può essere vero che i nostri modelli artefatti sono la causa dei cedimenti. Perché basta un Pansa, una foiba, un eccidio, uno stupro, per far vacillare le convinzioni. E spingere alla dissociazione. A rivendicare un patrimonio parziale, quasi sempre inventato di sana pianta. I partigiani reali, in questa corsa all’esempio edificante, sono diventati quasi un peso. E il cavallo di battaglia di ogni revisionismo politicamente orientato, sostenere che esecuzioni sommarie di prigionieri, espropri arbitrari di beni ai civili, stupri di donne, esiguità del numero dei renitenti rispetto a quello degli arruolati nella Guardia Nazionale Repubblicana, odio viscerale per i repubblichini (dopo tutto “fratelli d’Italia” anche loro) e vilipendio dei loro cadaveri, refrattarietà alla disciplina, rivalità e scontri tra bande di diversa estrazione politica e tra i membri della stessa banda, difesa esclusiva della propria “roba” (intesa, a seconda dei casi, come merce, terreno, famiglia o comunità di appartenenza) a dispetto di ogni ideale più elevato e di qualsiasi obiettivo comune, rancori personali e vendette individuali, ostentazione della violenza e paura della morte, delazioni, fughe, tradimenti, imboscamenti, sono, componenti essenziali (della Resistenza), senza le quali non sarebbe stata vincente e, forse, mai esistita, rischia forse di spostare il problema che si voleva affrontare senza risolverlo, quello cioè di tracciare una linea netta tra “noi” e “loro”.

Tra ilari momenti, come quando si ricorda la nascita della Giornata del ricordo nel 2004, dove un compagno del Prc, in uno dei futili dibattiti di mezza sera con cui si ammazzava il tempo ai tempi del “Movimento dei movimenti”, una volta ebbe modo di dirci: “La differenza tra noi è che per voi le foibe sono mezze vuote, per noi sono mezze piene”. Non era l’unica differenza, a voler essere pignoli. Ma si voglia prendere come emblematica l’argomentazione: che la penitente sinistra istituzionale fosse sul tema rossa di vergogna in viso già al volgere del Millennio, e più amare riflessioni sulla permeabilità della sinistra di classe a linguaggi e, di conseguenza, a riflessioni che non gli appartengono, come del resto, pensiamoci: quante volte abbiamo parlato di “rivoluzione ungherese” o usato la locuzione “primavera di Praga”? E quante volte abbiamo rilanciato la formula “conflitto israelo-palestinese”? Quante volte abbiamo detto “guerra del Kosovo”? E quante altre abbiamo parlato di “disordini religiosi” nell’Irlanda del Nord? Non ammettiamo che quella di Budapest del ‘56 fu una “controrivoluzione”, che quella dei palestinesi è una lotta di liberazione, che in Kosovo non c’è stata una guerra ma una aggressione della Nato ad uno stato sovrano e che la religione non c’entra niente con le cause della guerra civile irlandese. Perché ammetterlo significherebbe rompere la pace lessicale e mostrarsi schierati ed isolati al contempo, le provocazioni si susseguono, spiazzanti, e continua anche l’analisi del lavoro politico e delle lotte dello Jacob durante gli anni, in un intreccio di territorialità e di feroce sarcasmo, di battute al limite del volgare e di riferimenti dotti per arrivare alla chiusa finale, che ben racchiude il sincretismo pop comunista che i compagni dello Jacob fanno proprio: Da più di tre lustri, lo Jacob agisce a casaccio. Seguendo un rigido piano quinquennale.

Da prendere con le molle ma da leggere con attenzione.

Fonte

29/06/2019

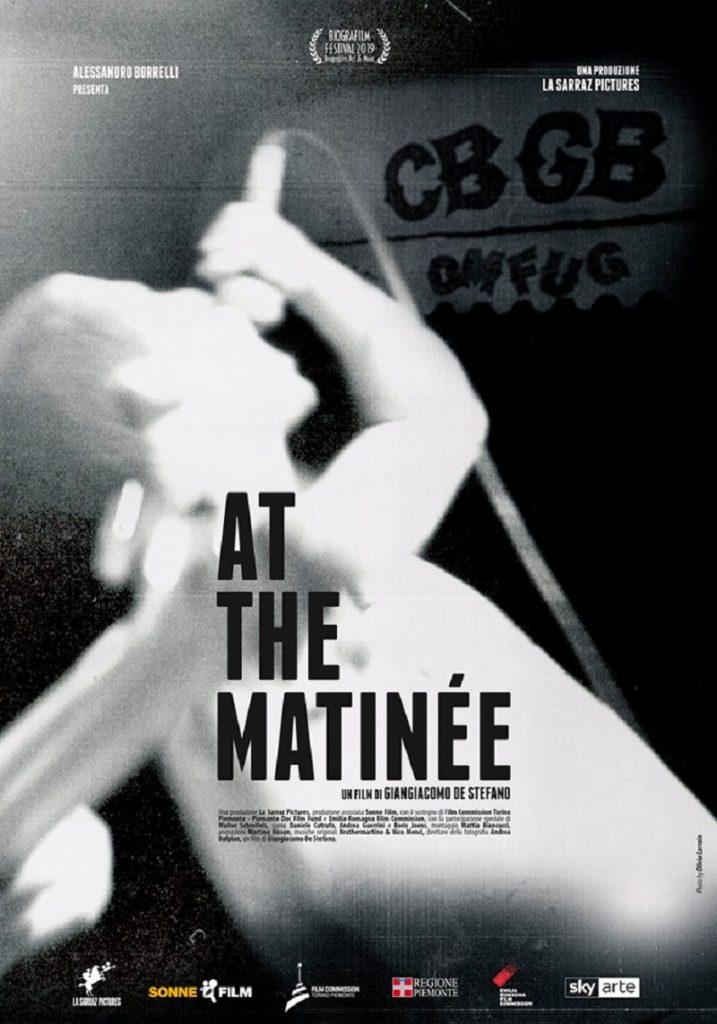

Hardcore punk a New York

di Mauro Baldrati

È stato presentato al Biografilm di Bologna l’atteso documentario At the matinée, di Giangiacomo De Stefano, che inizierà un tour di distribuzione diretta in alcune sale italiane (difficilmente entrerà nella programmazione mainstream). È una ricostruzione, con interviste e alcuni filmati dell’epoca, dell’ambiente hardcore punk newyorkese degli anni ’80, che nacque e ruotò intorno a un famoso locale underground nel Lower East Side di Manhattan, il CBGB (acronimo di Country Blue Grass Blues). Negli anni '70 era stato un punto di riferimento per le nuove tendenze internazionali: ci suonavano abitualmente Patti Smith, Ramones, Television, Talking Heads, Blondie, Clash. Poi era caduto in disuso, anche per la tremenda involuzione della città, avvitata sulla crisi economica, il degrado urbano, la violenza. Poi, forse con la modalità casuale con cui nascono le grandi idee, così, tanto per fare, al proprietario Hilly Kristal venne in mente di riconvertirlo. Diventò un locale diurno, la domenica, per attirare un pubblico giovane, con la sua musica, il post punk più estremo che prenderà il nome di hardcore.

Siamo nei primi anni '80. I ragazzini vanno a scuola il lunedì, ma la domenica pomeriggio sono liberi. Lì per lì si formano nuovi gruppi, che scalpitano e ruggiscono intorno ai maestri, i Warzone, i Quicksand, gli Youth Of Today, un ambiente sulfureo e variegato che darà la luce a gruppi simbolo come i Cro-Mags di Harley Flanagan.

Un navigatore d’eccezione, Walter Schreifels, chitarrista e compositore dei Gorilla Biscuits, torna sul posto, di fronte alla nuova vetrina del negozio che un tempo fu il CBGB. Come dice il Bob Dylan di oggi sul Rolling Thunder tour, non resta nulla. Solo polvere. Forse non eravamo neppure nati. Neanche i rumori, i suoni furiosi, le urla “tirate in faccia”, gli odori pregnanti di sudore adolescenziale, i corpi scaraventati tra il pubblico, i muri anneriti ammuffiti rivestiti di collages e graffiti, i bagni lerci di un seminterrato gremito fino all’inverosimile con 40-45 gradi di temperatura interna, nessuna uscita di sicurezza e un angelo custode, anzi, una task force di angeli che l’hanno protetto da un piccolo, insignificante incidente: una sigaretta accesa, una scintilla degli impianti elettrici che avrebbero provocato una strage di ragazzini, imprigionati in una bara mortale come un sommergibile che affonda, un carro armato che va a fuoco.

Schreifels racconta, ricorda, intervista i sopravvissuti, tutti sani e presenti mentalmente: ex chitarristi o cantanti dei gruppi hardcore, che cercano di restituire la furia del periodo, la rabbia entusiasta dei dodicenni, dei quattordicenni che si agitavano sul palco e in platea. Bambini ipercresciuti che spesso, come ha raccontato proprio Harley Flanagan nel libro autobiografico La mia vita Hardcore, già suonavano (dopo avere ottenuto il permesso dalle mamme), fumavano droga e avevano pure dei rudimentali rapporti sessuali con ragazze più grandi. Anche se, precisa giustamente qualcuno degli intervistati, bisogna superare il luogo comune dello sballo ad ogni costo. Non tutti volevano drogarsi, da bravi hardcore punk. Molti credevano nell’amicizia, nella solidarietà, nell’accoglienza, non bevevano e non si drogavano affatto.

Le interviste si alternano con filmati dell’epoca, tutti di pessima qualità naturalmente, girati da spettatori, immagini sgranate, traballanti per i continui urti, il corpo di qualcuno scaraventato sulla platea, con un audio inascoltabile, distorto, che forniscono un effetto presenza formidabile, privo di qualunque filtro o rielaborazione. Sembra di esserci, anzi, ci siamo, travolti dall’adrenalina e dal testosterone adolescenziale in totale libertà, come un branco di cuccioli predatori che lottano, giocano, ruggiscono.

Era un ambiente soprattutto maschile, per cui le ragazze, dicono un paio di signore oggi distinte e sorridenti che parteciparono a quegli anni frenetici, erano rare, e dovevano essere “toste”.

L’esperienza, l’epica, come una nuova frontiera dell’ansia di vivere e di esserci e di urlare la propria libertà, durerà per tutto il decennio, finché la città, desiderosa di “riqualificare”, genererà la svolta: demolizioni, chiusure di locali, nuovi negozi, appartamenti, uffici. Via il vecchio mondo post beat, post hippy, post punk; via tutto e avanti i soldi, la speculazione e il crimine organizzato (il lato B del nuovo capitalismo rampante). Ci saranno scontri tra punk e polizia, guerriglia, con l’esito scontato che tutti conosciamo.

At the matinée è un film interessante, divertente, per certi aspetti strabiliante; resta, forse per la qualità delle interviste, così intense, così rievocative, un senso di vuoto, la rarefazione onirica di un periodo che forse non fu solo artistico, ma soprattutto esistenziale, improvvisato nella sua ansia di agire, di abbattere le barriere, tutte, con la violenza di un ariete da sfondamento.

È nato, è cresciuto con la velocità di una scarica elettrica, è passato con le sue architetture e le sue iconografie rase al suolo dalla “modernità”, e non restano che i ricordi.

Nessun Tempo Ritrovato.

Non resta che polvere.

Fonte

È stato presentato al Biografilm di Bologna l’atteso documentario At the matinée, di Giangiacomo De Stefano, che inizierà un tour di distribuzione diretta in alcune sale italiane (difficilmente entrerà nella programmazione mainstream). È una ricostruzione, con interviste e alcuni filmati dell’epoca, dell’ambiente hardcore punk newyorkese degli anni ’80, che nacque e ruotò intorno a un famoso locale underground nel Lower East Side di Manhattan, il CBGB (acronimo di Country Blue Grass Blues). Negli anni '70 era stato un punto di riferimento per le nuove tendenze internazionali: ci suonavano abitualmente Patti Smith, Ramones, Television, Talking Heads, Blondie, Clash. Poi era caduto in disuso, anche per la tremenda involuzione della città, avvitata sulla crisi economica, il degrado urbano, la violenza. Poi, forse con la modalità casuale con cui nascono le grandi idee, così, tanto per fare, al proprietario Hilly Kristal venne in mente di riconvertirlo. Diventò un locale diurno, la domenica, per attirare un pubblico giovane, con la sua musica, il post punk più estremo che prenderà il nome di hardcore.

Siamo nei primi anni '80. I ragazzini vanno a scuola il lunedì, ma la domenica pomeriggio sono liberi. Lì per lì si formano nuovi gruppi, che scalpitano e ruggiscono intorno ai maestri, i Warzone, i Quicksand, gli Youth Of Today, un ambiente sulfureo e variegato che darà la luce a gruppi simbolo come i Cro-Mags di Harley Flanagan.

Un navigatore d’eccezione, Walter Schreifels, chitarrista e compositore dei Gorilla Biscuits, torna sul posto, di fronte alla nuova vetrina del negozio che un tempo fu il CBGB. Come dice il Bob Dylan di oggi sul Rolling Thunder tour, non resta nulla. Solo polvere. Forse non eravamo neppure nati. Neanche i rumori, i suoni furiosi, le urla “tirate in faccia”, gli odori pregnanti di sudore adolescenziale, i corpi scaraventati tra il pubblico, i muri anneriti ammuffiti rivestiti di collages e graffiti, i bagni lerci di un seminterrato gremito fino all’inverosimile con 40-45 gradi di temperatura interna, nessuna uscita di sicurezza e un angelo custode, anzi, una task force di angeli che l’hanno protetto da un piccolo, insignificante incidente: una sigaretta accesa, una scintilla degli impianti elettrici che avrebbero provocato una strage di ragazzini, imprigionati in una bara mortale come un sommergibile che affonda, un carro armato che va a fuoco.

Schreifels racconta, ricorda, intervista i sopravvissuti, tutti sani e presenti mentalmente: ex chitarristi o cantanti dei gruppi hardcore, che cercano di restituire la furia del periodo, la rabbia entusiasta dei dodicenni, dei quattordicenni che si agitavano sul palco e in platea. Bambini ipercresciuti che spesso, come ha raccontato proprio Harley Flanagan nel libro autobiografico La mia vita Hardcore, già suonavano (dopo avere ottenuto il permesso dalle mamme), fumavano droga e avevano pure dei rudimentali rapporti sessuali con ragazze più grandi. Anche se, precisa giustamente qualcuno degli intervistati, bisogna superare il luogo comune dello sballo ad ogni costo. Non tutti volevano drogarsi, da bravi hardcore punk. Molti credevano nell’amicizia, nella solidarietà, nell’accoglienza, non bevevano e non si drogavano affatto.

Le interviste si alternano con filmati dell’epoca, tutti di pessima qualità naturalmente, girati da spettatori, immagini sgranate, traballanti per i continui urti, il corpo di qualcuno scaraventato sulla platea, con un audio inascoltabile, distorto, che forniscono un effetto presenza formidabile, privo di qualunque filtro o rielaborazione. Sembra di esserci, anzi, ci siamo, travolti dall’adrenalina e dal testosterone adolescenziale in totale libertà, come un branco di cuccioli predatori che lottano, giocano, ruggiscono.

Era un ambiente soprattutto maschile, per cui le ragazze, dicono un paio di signore oggi distinte e sorridenti che parteciparono a quegli anni frenetici, erano rare, e dovevano essere “toste”.

L’esperienza, l’epica, come una nuova frontiera dell’ansia di vivere e di esserci e di urlare la propria libertà, durerà per tutto il decennio, finché la città, desiderosa di “riqualificare”, genererà la svolta: demolizioni, chiusure di locali, nuovi negozi, appartamenti, uffici. Via il vecchio mondo post beat, post hippy, post punk; via tutto e avanti i soldi, la speculazione e il crimine organizzato (il lato B del nuovo capitalismo rampante). Ci saranno scontri tra punk e polizia, guerriglia, con l’esito scontato che tutti conosciamo.

At the matinée è un film interessante, divertente, per certi aspetti strabiliante; resta, forse per la qualità delle interviste, così intense, così rievocative, un senso di vuoto, la rarefazione onirica di un periodo che forse non fu solo artistico, ma soprattutto esistenziale, improvvisato nella sua ansia di agire, di abbattere le barriere, tutte, con la violenza di un ariete da sfondamento.

È nato, è cresciuto con la velocità di una scarica elettrica, è passato con le sue architetture e le sue iconografie rase al suolo dalla “modernità”, e non restano che i ricordi.

Nessun Tempo Ritrovato.

Non resta che polvere.

Fonte

Sudan - La terza fase della rivoluzione

La rivoluzione sudanese sta conoscendo la sua “terza fase”, dopo il movimento d’opposizione iniziato a dicembre che ha portato al defenestramento dell’ex presidente Omar Al-Bashir, l’11 aprile di quest’anno, e la fase interlocutoria tra l’autorità militare transitoria (TMC) che di fatto governa il paese e la coalizione delle forze dell’opposizione, la Dichiarazione per la Libertà e l’Indipendenza (DFC) interrotta bruscamente dalla feroce repressione del 3 giugno del sit-in di fronte al quartiere generale dell’esercito a Khartoum iniziato e mai interrotto – nonostante le numerose aggressioni e provocazioni – il 6 aprile.

La risposta al massacro – più di 100 morti – e allo stato d’assedio di fatto della milizia che fa capo al “numero 2” della giunta militare (le RSF, ex janjaweed) è stata in un primo momento lo sciopero e le azioni di “disobbedienza civile totale”, nel fine settimana successivo allo sgombero, che hanno di fatto paralizzato il paese e rese deserte le strade, pattugliate dagli ex “diavoli a cavallo” responsabili delle atrocità nella guerra del Darfur, poi divenuti elemento essenziale nella strategia della UE di gestione dei flussi migratori (con il cosiddetto “Processo di Khartoum”) e del contingente schierato sul campo in Yemen della coalizione a guida saudita.

Per il 30 giugno è stata lanciata la “Million-strong march”, dopo che la giunta militare ha rifiutato la proposta scaturita dalla mediazione etiope, che articolava l’anello mancante dell’architettura della transizione su cui si era raggiunto un accordo tra la TMC e la DFC. Questo prima del viaggio dei militari in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto e del riuscito sciopero di due giorni precedente al massacro.

Le strade sudanesi sono tornate da giorni ad essere il teatro d’azione di questo popolo indomito, in particolare della sua componente giovanile. Come è avvenuto il 27 giugno ad Arbaji, nello stato di Jezira, dove gli studenti delle “primary school” hanno manifestato, anche in ricordo di Osman Gasm Elseed (di cui è la città natale), uno dei martiri del massacro del 3 giugno. E a Jabra, un quartiere della capitale, oppure a Omdurman il 25 giugno, oppure a Wad Madany – capitale dello stato di Madany, sempre il 25, dove a scendere in piazza sono stati gli studenti delle medie superiori, chiedendo di posticipare l’apertura della scuola al grido di “nessuna educazione, in una situazione di malessere”.

Il 29 e il 30 giugno, la diaspora sudanese manifesterà in tutto il mondo in sostegno alla protesta nel proprio paese natale, come ha fatto durante tutti questi mesi, pressoché ignorata dai media ufficiali.

Bisogna ricordare che il blackout informatico imposto dal 3 giugno dalla giunta militare che in vario modo il popolo sudanese sta cercando di aggirare, rende difficile la diffusione di ciò che avviene nel paese e ha ridato centralità ai “comitati di quartiere”, che erano stati i propulsori della rivoluzione dal dicembre in poi, fondamentali per una prima risposta dopo il massacro del 3 giugno; dopo il quale la giunta ha dichiarato “cessati” i colloqui e indicato la strada di elezioni presidenziali entro 9 mesi, con un interregno di gestione militare.

Il rifiuto della proposta etiope da parte della giunta, attraverso il suo portavoce, il Generale Shams al-Din Kabbashi, è stato denunciato dall’opposizione come il classico escamotage tattico per “prendere tempo” e cercare di contrapporre l’Unione Africana – altro soggetto mediatore nel conflitto – e l’Etiopia: “domandiamo ai mediatori di unire i loro sforzi e sottoporci una proposta comune il più presto possibile per il ritorno delle parti ad una negoziazione”.

È chiaro che l’isolamento internazionale di cui soffre la giunta – a parte il suo sostegno da parte dell’“asse del male” (Usa, Israele, Arabia Saudita) – e il nuovo protagonismo statunitense teso a determinare direttamente (non attraverso i suoi alleati) un processo politico in una area strategica per i suoi interessi (ha minacciato sanzioni contro i membri della giunta), mette in difficoltà la TMC che non ha visto esaurirsi la propulsione della risposta popolare.

La Sudan Professionals Association – punta di lancia della protesta che raggruppa tutti i settori sociali dell’opposizione e che è organica alla DFC – sta tuttora “dettando” l’agenda delle mobilitazioni con un programma dettagliato delle proteste che, dopo lo sciopero generale e la disobbedienza civile totale dei giorni successivi al massacro, si è concretizzata in azioni quotidiane dal 17 giugno fino ad oggi; insistendo sul ruolo dei “comitati di quartiere” nel promuovere il dibattito e con le mobilitazioni serali che avevano caratterizzato la protesta anche durante l’opposizione a Bashir, riappropriandosi dello “spazio pubblico” che le milizie della giunta vorrebbero azzerare.

Intanto il 26 giugno A. El Burhan, capo della TMC, si è incontrato con la “Troika” (USA, UK e Norvegia) nel palazzo presidenziale della capitale; presente anche “Hemeti”, il numero due della giunta militare, dopo che l’inviato speciale degli USA Donald Booth si è espresso per un trasferimento dei poteri ad una autorità civile e ha detto di sostenere la protesta, mentre il rappresentante norvegese ha supportato lo sforzo di mediazione congiunto dell’Unione Africana e dell’Etiopia.

Come abbiamo più volte sottolineato, il Sudan ed il suo popolo si trovano al centro di un complesso scontro e “ricompattamento” tra diversi attori regionali, mentre il processo rivoluzionario è seguito con grande attenzione – e preoccupazione – in tutto il continente africano.

Il 30 giugno è una data storica per il Paese, perché è il giorno in cui nel 1989 Bashir prese il potere con un colpo di stato appoggiato dalla parte più retriva dell’islam politico, che è stato poi l’architrave ideologico del regime nel corso degli anni successivi.

La rivoluzione sudanese è entrata nella sua “terza fase”, e si alimenta della sua storia indomita che le ha fatto conquistare l’indipendenza, annullare due colpi di stato ed ora le può far regolare definitivamente i conti con il “vecchio regime”, riuscendo in ciò che non è riuscita a fare proprio a fine anni ’80, trenta anni dopo.

La storia, si sa, procede per “salti di qualità” e “rotture” e sconfigge innanzitutto i fantasmi delle sconfitte del passato...

Fonte

La risposta al massacro – più di 100 morti – e allo stato d’assedio di fatto della milizia che fa capo al “numero 2” della giunta militare (le RSF, ex janjaweed) è stata in un primo momento lo sciopero e le azioni di “disobbedienza civile totale”, nel fine settimana successivo allo sgombero, che hanno di fatto paralizzato il paese e rese deserte le strade, pattugliate dagli ex “diavoli a cavallo” responsabili delle atrocità nella guerra del Darfur, poi divenuti elemento essenziale nella strategia della UE di gestione dei flussi migratori (con il cosiddetto “Processo di Khartoum”) e del contingente schierato sul campo in Yemen della coalizione a guida saudita.

Per il 30 giugno è stata lanciata la “Million-strong march”, dopo che la giunta militare ha rifiutato la proposta scaturita dalla mediazione etiope, che articolava l’anello mancante dell’architettura della transizione su cui si era raggiunto un accordo tra la TMC e la DFC. Questo prima del viaggio dei militari in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto e del riuscito sciopero di due giorni precedente al massacro.

Le strade sudanesi sono tornate da giorni ad essere il teatro d’azione di questo popolo indomito, in particolare della sua componente giovanile. Come è avvenuto il 27 giugno ad Arbaji, nello stato di Jezira, dove gli studenti delle “primary school” hanno manifestato, anche in ricordo di Osman Gasm Elseed (di cui è la città natale), uno dei martiri del massacro del 3 giugno. E a Jabra, un quartiere della capitale, oppure a Omdurman il 25 giugno, oppure a Wad Madany – capitale dello stato di Madany, sempre il 25, dove a scendere in piazza sono stati gli studenti delle medie superiori, chiedendo di posticipare l’apertura della scuola al grido di “nessuna educazione, in una situazione di malessere”.

Il 29 e il 30 giugno, la diaspora sudanese manifesterà in tutto il mondo in sostegno alla protesta nel proprio paese natale, come ha fatto durante tutti questi mesi, pressoché ignorata dai media ufficiali.

Bisogna ricordare che il blackout informatico imposto dal 3 giugno dalla giunta militare che in vario modo il popolo sudanese sta cercando di aggirare, rende difficile la diffusione di ciò che avviene nel paese e ha ridato centralità ai “comitati di quartiere”, che erano stati i propulsori della rivoluzione dal dicembre in poi, fondamentali per una prima risposta dopo il massacro del 3 giugno; dopo il quale la giunta ha dichiarato “cessati” i colloqui e indicato la strada di elezioni presidenziali entro 9 mesi, con un interregno di gestione militare.

Il rifiuto della proposta etiope da parte della giunta, attraverso il suo portavoce, il Generale Shams al-Din Kabbashi, è stato denunciato dall’opposizione come il classico escamotage tattico per “prendere tempo” e cercare di contrapporre l’Unione Africana – altro soggetto mediatore nel conflitto – e l’Etiopia: “domandiamo ai mediatori di unire i loro sforzi e sottoporci una proposta comune il più presto possibile per il ritorno delle parti ad una negoziazione”.

È chiaro che l’isolamento internazionale di cui soffre la giunta – a parte il suo sostegno da parte dell’“asse del male” (Usa, Israele, Arabia Saudita) – e il nuovo protagonismo statunitense teso a determinare direttamente (non attraverso i suoi alleati) un processo politico in una area strategica per i suoi interessi (ha minacciato sanzioni contro i membri della giunta), mette in difficoltà la TMC che non ha visto esaurirsi la propulsione della risposta popolare.

La Sudan Professionals Association – punta di lancia della protesta che raggruppa tutti i settori sociali dell’opposizione e che è organica alla DFC – sta tuttora “dettando” l’agenda delle mobilitazioni con un programma dettagliato delle proteste che, dopo lo sciopero generale e la disobbedienza civile totale dei giorni successivi al massacro, si è concretizzata in azioni quotidiane dal 17 giugno fino ad oggi; insistendo sul ruolo dei “comitati di quartiere” nel promuovere il dibattito e con le mobilitazioni serali che avevano caratterizzato la protesta anche durante l’opposizione a Bashir, riappropriandosi dello “spazio pubblico” che le milizie della giunta vorrebbero azzerare.

Intanto il 26 giugno A. El Burhan, capo della TMC, si è incontrato con la “Troika” (USA, UK e Norvegia) nel palazzo presidenziale della capitale; presente anche “Hemeti”, il numero due della giunta militare, dopo che l’inviato speciale degli USA Donald Booth si è espresso per un trasferimento dei poteri ad una autorità civile e ha detto di sostenere la protesta, mentre il rappresentante norvegese ha supportato lo sforzo di mediazione congiunto dell’Unione Africana e dell’Etiopia.

Come abbiamo più volte sottolineato, il Sudan ed il suo popolo si trovano al centro di un complesso scontro e “ricompattamento” tra diversi attori regionali, mentre il processo rivoluzionario è seguito con grande attenzione – e preoccupazione – in tutto il continente africano.

Il 30 giugno è una data storica per il Paese, perché è il giorno in cui nel 1989 Bashir prese il potere con un colpo di stato appoggiato dalla parte più retriva dell’islam politico, che è stato poi l’architrave ideologico del regime nel corso degli anni successivi.

La rivoluzione sudanese è entrata nella sua “terza fase”, e si alimenta della sua storia indomita che le ha fatto conquistare l’indipendenza, annullare due colpi di stato ed ora le può far regolare definitivamente i conti con il “vecchio regime”, riuscendo in ciò che non è riuscita a fare proprio a fine anni ’80, trenta anni dopo.

La storia, si sa, procede per “salti di qualità” e “rotture” e sconfigge innanzitutto i fantasmi delle sconfitte del passato...

Fonte

Il sorprendente sciopero delle infermiere irlandesi

In un Irlanda dove molti lavoratori non hanno ancora riscontrato alcun beneficio dalla ripresa economica successiva alla crisi, sono le infermiere a essersi messe in prima linea nella lotta contro l’austerità. Nelle ultime due settimane, i sindacati delle infermiere sono gradualmente riusciti a costruire degli scioperi partecipati che hanno messo pressione al governo rivendicando nuove assunzioni e aumenti salariali. I sondaggi indicano che la lotta delle infermiere è vista favorevolmente dal 74% della popolazione, un numero straordinario.

Lo sciopero ha certamente avuto un effetto importante. Nei tre giorni di forte protesta, 30 gennaio, 5 febbraio e 7 febbraio 2019, tutti i servizi ospedalieri non emergenziali sono stati cancellati, e ciò ha toccato più di 80 mila pazienti. La lotta sembrava destinata a intensificarsi, visto che l’Irish Nurses and Midwives Organization (Inmo) e lo Psychiatric Nurses Association (Pna) avevano minacciato tre giorni consecutivi di azioni di lotta. Uno sciopero di questa portata avrebbe ridotto in ginocchio un sistema sanitario già in sofferenza.

Seppur il conflitto si stesse intensificando, l’opinione pubblica è rimasta saldamente dalla parte delle infermiere. Il 9 febbraio, come segno di questo travolgente supporto, decine di migliaia di persone hanno marciato insieme alle infermiere nel centro di Dublino. Due giorni dopo, i sindacati hanno sospeso le loro azioni, non appena la corte del lavoro ha avanzato una proposta con nuove fasce salariali e opportunità di promozione, che sarà votata dai membri del sindacato a marzo.

Per molti aspetti, è stata una lotta lavorativa tradizionale: ha riguardato stipendi, condizioni di lavoro e si è sviluppata nella consueta escalation di tensione, sospesa solo dopo l’intervento della Corte del Lavoro. Gli strumenti utilizzati dalle scioperanti sono noti a chiunque abbia una qualche familiarità con la lotta sindacale: picchetti intorno alle strutture ospedaliere, canti di slogan, bandiere del sindacato e cartelloni rivendicativi.

Tuttavia che le infermiere siano riuscite in un’azione di questa portata – il più grande sciopero in Irlanda negli ultimi anni – è sorprendente in sé. In un passato non così distante, i professionisti del settore pubblico si sono trattenuti dalla partecipazione alle lotte sul lavoro a causa della combinazione delle leggi sulle limitazioni dello sciopero nei servizi pubblici e di una certa concezione della propria etica professionale. Citando Harry Eckstein, i professionisti medici hanno una «profonda inibizione nei confronti di tutto ciò che sa di sindacalismo», e le associazioni di infermieri solitamente hanno un atteggiamento simile.

Oggi vediamo quanto questo sia cambiato. Nelle economie avanzate, una crescente porzione delle proteste lavorative viene da chi meno ci si aspetta. Insegnanti, infermieri e addirittura i consulenti medici sono entrati in conflitto con il proprio datore di lavoro, che solitamente è lo Stato. Nel portare avanti gli scioperi, lavoratori spesso poco propensi a utilizzare il repertorio delle strategie del movimento operaio, stanno rigenerando la lotta contro l’austerità nel suo complesso.

Professionisti proletarizzati

Che un’azione di lotta di questa portata venga dalle infermiere è particolarmente sorprendente se consideriamo nel lungo periodo la storia del loro associazionismo professionale. Sebbene l’Inmo sia nato nel 1919, si è tenuto distante dal movimento sindacale fino alla fine degli anni '80, indicendo il primo sciopero solo nel 1999. Da allora, tuttavia, ha giocato un ruolo di primo piano nelle lotte per il salario ed è divenuto uno degli avversari più ferventi dell’austerità.

Per decenni l’associazionismo delle infermiere ha mantenuto una posizione subordinata a quella dei gruppi di interesse politici Irlandesi, tra cui è influente anche la pressione conservatrice della Chiesa Cattolica. Ciò si è sposato con una visione sessista dell’assistenza infermieristica come attività caritatevole di stampo femminile, in cui l’accettazione di una paga bassa andava di pari passo con la subordinazione e il senso di devozione che le lavoratrici dovevano mantenere. Eppure il loro associazionismo si è tenuto a lungo lontano dalla lotta per i diritti sul lavoro.

Oggi, visioni di questo tipo sembrano antiquate, soprattutto perché le lavoratrici e i lavoratori sono soggetti alla contraddittoria pressione della professionalizzazione e della proletarizzazione. Ai dipendenti dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria e dei servizi sociali è richiesto di svolgere compiti sempre più complessi e di prendere ora per ora decisioni ad alta responsabilità. Nel caso delle infermiere, questo processo ha gradualmente liberato la professione dalla sua subordinazione ai medici: per esempio, le infermiere irlandesi sono state recentemente autorizzate a prescrivere medicinali.

Tuttavia, questi avanzamenti non sono stati seguiti da un aumento del reddito o dall’indipendenza professionale. Al contrario, queste nuove (semi)professioni si ritrovano spesso costrette tra strutture burocratiche con rigide gerarchie e non sono premiate remunerativamente. Negli anni recenti poi sono divenuti uno dei target principali dell’austerità. I servizi pubblici sono attività altamente dipendenti dal lavoro, gli stipendi infatti possono pesare tra il 60 e l’85% delle spese operative, il taglio dei salari offre perciò l’opportunità maggiore per risparmiare.

L’enfasi sulla necessità di ridurre il più possibile gli stipendi nel settore pubblico si fonde con il discorso neoliberista sulla “competitività”, così caro alle piccole economie aperte come l’Irlanda. In questa narrazione, il settore pubblico è quello «riparato, protetto» che si mantiene isolato dalle pressioni del mercato globale e rappresenta quindi una minaccia per i settori economici «esposti», in quanto offre ai dipendenti delle retribuzioni eccessivamente alte. Più specificatamente, si sostiene che gli stipendi del settore pubblico non siano in linea con la sua produttività.

Questa affermazione è doppiamente problematica. I rilevamenti sulla produttività hanno poco senso in settori dove il rendimento dell’attività non è venduto sul mercato. E la produttività è per definizione più bassa in attività costruite attorno all’interazione umana diretta e in tempo reale, come ad esempio l’istruzione o l’assistenza sanitaria. Spesso, la bassa produttività (una bassa percentuale di studenti per facoltà o di pazienti per infermiere) può essere considerata un segnale di qualità.

Infatti, nel suo recente libro, Il valore di tutto, Mariana Mazzucato sostiene in maniera convincente che le statistiche nazionali sottostimano sistematicamente il valore delle attività del servizio pubblico, per esempio attraverso il non riconoscimento del ruolo cruciale che la salute e l’educazione svolgono nel sostenere il settore privato. Nonostante ciò, la nozione di improduttività del settore pubblico da forma alle più importanti decisioni dei governi e alle raccomandazioni legislative dell’Unione europea, ed è divenuta ancora più forte sulla scia della crisi finanziaria globale.

Le élite irlandesi insistono che la ripresa economica del paese successiva alla crisi sia dovuta a politiche fiscali responsabili, e non alle straordinarie entrate di cui l’Irlanda gode come base finanziaria e di servizi per le multinazionali. Il mantra ufficiale è che l’austerità ha funzionato, e nel caso irlandese l’austerità ha significato ridurre fortemente i salari del settore pubblico. Gli stipendi degli impiegati nel settore pubblico sono stati ridotti ogni anno tranne uno tra il 2008 e il 2014 (e solo nel 2009 la riduzione è stata del 7%).

Alcuni di questi tagli si sono basati su accordi collettivi sottoscritti a malincuore anche dai sindacati, i quali venivano minacciati con misure unilaterali addirittura più severe. Gli accordi prevedevano anche la promessa di tornare indietro sui tagli previsti una volta stabilizzate le finanze pubbliche. Negli ultimi anni, la discussione è perciò virata sul ripristino dei livelli salariali del settore pubblico. Tuttavia, la versione corrente dell’Accordo sulla Stabilità del Servizio Pubblico dà ancora priorità alla disciplina fiscale non occupandosi delle gravi ingiustizie nella gestione dei dipendenti pubblici.

Su chi grava il peso

Riguardando l’intero servizio pubblico (dal lavoro d’ufficio, fino all’applicazione della legge sui servizi sanitari e l’educazione) questo accordo gode del supporto dei sindacati generali del settore pubblico (come il Siptu e l’Impact), i quali di regola evitano il confronto con il governo su vasta scala. Visto che i sindacati professionali del servizio pubblico (incluse le infermiere) avrebbero rischiato di non ottenere nulla andando da soli, hanno sottoscritto l’accordo.

Ma la maggior parte delle infermiere sono rimaste insoddisfatte dal ritmo e dai metodi di ripristino delle retribuzioni. Analogamente a molti altri paesi, il servizio sanitario irlandese sta affrontando una crisi di assunzioni e mantenimento del personale.

Molte delle infermiere irlandesi più qualificate continuano la tradizione di emigrare alla ricerca di salari più alti e migliori condizioni di lavoro in Australia, Canada, Usa o anche nel Regno Unito. Altri se ne vanno per approdare al settore privato. Sommato tutto, la carenza di personale significa una vita lavorativa estenuante e un grosso rischio di crisi da stress per quelli che non sono usciti dal sistema sanitario. È in questo contesto che le infermiere hanno deciso di lanciare la campagna di quest’anno sulla retribuzione.

Il dibattito pubblico tra il governo e i sindacati delle infermiere è ruotato intorno al tema di cosa costituisca un comportamento responsabile in un tale contesto. Il governo insiste sulla presunta necessità di sostenere la responsabilità fiscale.

Il primo ministro (Taoiseach) Leo Varadkar, si è persino spinto a sostenere che lo stato irlandese non può permettersi aumenti salariali del settore pubblico perché deve risparmiare fondi in preparazione di una dura Brexit. «Devo essere Taoiseach per l’intero paese», ha detto Varadkar durante un dibattito nel parlamento irlandese.

La sua dichiarazione è un promemoria di come agisca il governo quando si trova in dispute con i sindacati del settore pubblico: prova a dare un’immagine di sé come guardiano dell’interesse pubblico contro gli irresponsabili gruppi di interesse particolare. La credibilità del governo nello spendere responsabilmente le proprie risorse tuttavia è stata screditata dalle rivelazioni sul costo di un nuovo ospedale per bambini (ancora in costruzione) che ha superato i 400 milioni di euro, un episodio che il ministro della salute ha tentato di insabbiare. In confronto, l’accordo attualmente sul tavolo per risolvere le tensioni con le infermiere costerà al massimo 35 milioni di euro l’anno.

A parte la questione della responsabilità fiscale, i sindacati del servizio pubblico per vincere dispute di questo genere devono essere in grado di convincere i cittadini che non stanno solo lottando per stipendi più alti, ma anche per servizi pubblici di maggiore qualità. Il supporto pubblico è l’arma più potente in mano ai sindacati. L’interruzione del servizio non può fare molti danni finanziari a un governo, in quanto le tasse continuano a essere raccolte mentre il pagamento degli stipendi è sospeso; parallelamente, ci si aspetta che i sindacati coprano le remunerazioni perse dagli scioperanti attraverso i loro fondi per lo sciopero.

Gli organizzatori delle lotte devono anche guardarsi da chi li indica come pericolosi per le vite dei pazienti. Infatti, anche se i servizi di emergenza e soccorso fossero pienamente funzionanti durante lo sciopero delle infermiere, i media irlandesi hanno fatto circolare notizie allarmistiche.Tuttavia, i sindacati sono vivi in questa battaglia mediatica.

L’Irisih Nurses and Midwives’ Organization ha la fama di prendere seriamente le preoccupazioni dei pazienti, già prima dell’attuale sciopero. Dal 2004, l’Inmo ha raccolto dati sul numero di pazienti che giacevano sulle barelle nei reparti e nei pronto soccorso degli ospedali. A questa semplice misurazione è stato anche conferito valore dal Hearth Service Executive; l’Inmo in un secondo momento l’ha poi utilizzata per evidenziare un aspetto del sottofinanziamento degli ospedali tra i più drammatici e che può quindi mobilitare più facilmente la sensibilità dell’opinione pubblica rispetto alle sole cifre della lista d’attesa.

Durante lo sciopero, le leader delle infermiere si sono anche appellate al concetto di sicurezza del paziente, sostenendo che gli attuali livelli di personale sono pericolosi. È stata resa esplicita la catena causale iniziata dai bassi salari, i quali hanno portato all’emigrazione e alla carenza di manodopera, per arrivare infine a orari di lavoro eccessivi che hanno sfiancato il personale residuo.

Seppur i gruppi di difesa dei pazienti si siano astenuti dal prendere posizione nella disputa, il livello del supporto che le infermiere hanno ricevuto durante il loro corteo a Dublino e la copertura mediatica favorevole suggeriscono che le strategie dei sindacati hanno avuto successo. Un sondaggio condotto un giorno prima dello sciopero su un campione di 1.000 persone ha mostrato che il 74% supportava la protesta. Oltretutto, a partire dal 7 febbraio 2019, più di 68 mila persone hanno espresso il proprio sostegno firmando una petizione online che «invita il governo a prendere provvedimenti e ad aumentare le retribuzioni di infermieri e ostetrici per garantire personale adeguato».

Per decenni, i sindacati nel Nord del mondo hanno dovuto sopportare l’accusa di irresponsabilità economica. Le élite politiche ed economiche incolpavano i militanti sindacali per la crisi di stagnazione degli anni '70, anche se il collegamento causale non è stato mai provato. Sulla scia dell’assalto neoconservatore degli anni '80, i leader sindacali hanno interiorizzato questa responsabilità e, ovunque hanno potuto, hanno preso parte a patti sociali che hanno preservato il loro status istituzionale, ma che non hanno portato grande apporto materiale ai propri aderenti.

La crisi del 2008 ha trovato un movimento sindacale i cui membri erano decimati e il cui centro di gravità si era spostato verso il settore pubblico. Le élite politiche ed economiche hanno usato l’austerità post-2008 anche come un’opportunità per lanciare un altro duro colpo al movimento. Tuttavia, hanno anche provocato una nuova radicalità dei sindacati del settore pubblico che può essere uno dei primi segnali di rinnovamento del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici.

Molti osservatori (anche quelli di sinistra) pensano che lo spostamento delle proteste del lavoro verso il settore pubblico peggiori l’immagine dei sindacati come gruppi irresponsabili di interessi particolari. Il messaggio principale dello sciopero delle infermiere irlandesi è che non è necessariamente così. I sindacati possono mostrare la propria responsabilità sociale senza rinunciare ad azioni radicali in difesa dei salari e dei servizi pubblici.

di Imre G. Szabó detentrice di ricerca post-dottorato all’University College di Dublino, si occupa di sindacati e della governance economica dell’Unione europea.

Fonte