Silvio Lorusso, ENTREPRECARIAT. Siamo tutti imprenditori. Nessuno è al sicuro.

Prefazione di Geert Lovink. Postfazione di Raffaele Alberto Ventura.

Progetto grafico e layout di Francesco D’Abbraccio e Andrea Facchetti,

Krisis Publishing, Brescia 2018, pp. 228, euro 18,00

Silvio Lorusso, ENTREPRECARIAT. Siamo tutti imprenditori. Nessuno è al sicuro.

Prefazione di Geert Lovink. Postfazione di Raffaele Alberto Ventura.

Progetto grafico e layout di Francesco D’Abbraccio e Andrea Facchetti,

Krisis Publishing, Brescia 2018, pp. 228, euro 18,00Ancora una volta Francesco D’Abbraccio e Andrea Facchetti, con la loro Krisis Publishing, centrano l’obiettivo pubblicando un testo che è allo stesso tempo interessante, provocatorio, bello e graficamente elegante. Entreprecariat nasce dall’omonimo blog lanciato da Silvio Lorusso nel 2016. Da allora il termine imprendicariato e il suo corrispettivo inglese si sono man mano diffusi in Italia e all’estero tra giornalisti, teorici e artisti. Oggi si parla di imprendicariato a proposito del disagio dei Millennials, dello sfruttamento creativo del popolo degli Hackathon, del logorio prodotto da una socialità ormai convertita in investimento.

Come il precedente Atlante dei classici padani, edito anch’esso dalla Krisis Publishing (qui), aveva contribuito a destrutturare l’immaginario leghista delle eccellenze padane, così l’attuale testo contribuisce alla demolizione di un immaginario lavorativo-imprenditoriale in cui, ancora una volta, il capitalismo e le sue regole sembrano costituire l’unico orizzonte possibile per il futuro, oltre che per il presente, della specie umana.

Imprenditore o precario? Sono questi i termini di una dissonanza

cognitiva che fa apparire tutto come una mastodontica startup. Silvio

Lorusso ci guida alla scoperta dell’“imprendicariato”, un universo fatto

di strumenti per la produttività, di poster motivazionali e di tecniche

di auto-aiuto per risultare ottimisti. Un mix di ideologia

imprenditoriale e precarietà diffusa che regola social media, mercati

online per il lavoro autonomo e piattaforme di crowdfunding.

Imprenditore o precario? Sono questi i termini di una dissonanza

cognitiva che fa apparire tutto come una mastodontica startup. Silvio

Lorusso ci guida alla scoperta dell’“imprendicariato”, un universo fatto

di strumenti per la produttività, di poster motivazionali e di tecniche

di auto-aiuto per risultare ottimisti. Un mix di ideologia

imprenditoriale e precarietà diffusa che regola social media, mercati

online per il lavoro autonomo e piattaforme di crowdfunding.La figura dell’imprenditore precario, autentico ossimoro fattosi carne attraverso una spericolata e sfacciata operazione di restyling dell’ideologia capitalista basata sull’esaltazione del lavoro, è posta al centro di un’analisi acuta che, suddivisa in tre parti ben distinte (Core Values, Assets e Platforms), affronta nella prima la definizione di cosa è un imprenditore e cosa significa l’esser precario.

Nella seconda la trasformazione antropologica e culturale che nel corso degli ultimi decenni, e in particolare dopo la crisi del 2008, ha portato il lavoratore, specialmente quello che un tempo si sarebbe detto “intellettuale”, ad essere più che occupato in un lavoro regolare ad essere busy (indaffarato) per la maggior parte del suo tempo di vita.

E, infine, nella terza lo sviluppo di alcune piattaforme molto diffuse nell’uso dei social network (come LinkedIn e Fiverr), destinate a costituire, in forme diverse, un’autentica “piazza” mondiale su cui porre in vendita, a costi sempre più ridotti, servizi e competenze prodotti da una forza lavoro disgregata e costantemente posta in competizione con tutti gli altri membri della stessa categoria. Spesso riferibile a quella dei cosiddetti “creativi”, ma non solo.

Un’autentica corsa al ribasso e alla svalutazione di ogni competenza

cognitiva e lavorativa travestita da concorrenza imprenditoriale che

scarica sull’individuo solo, isolato e privo di “alleati”, il costo

economico e psicologico di una crisi di valorizzazione del capitale che

soltanto dall’intensificazione dello sfruttamento del lavoro svolto

dagli esseri umani e dalla sua contemporanea svalutazione economica

(sempre più lavoro da svolger in tempi sempre più ridotti per

retribuzioni sempre più contenute) può trarre momentaneo sollievo.

Un’autentica corsa al ribasso e alla svalutazione di ogni competenza

cognitiva e lavorativa travestita da concorrenza imprenditoriale che

scarica sull’individuo solo, isolato e privo di “alleati”, il costo

economico e psicologico di una crisi di valorizzazione del capitale che

soltanto dall’intensificazione dello sfruttamento del lavoro svolto

dagli esseri umani e dalla sua contemporanea svalutazione economica

(sempre più lavoro da svolger in tempi sempre più ridotti per

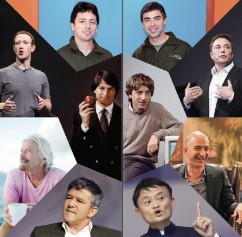

retribuzioni sempre più contenute) può trarre momentaneo sollievo. Entreprecariat parla quindi di imprenditorialità, ma non è un manuale di auto-aiuto per «farcela». E anche se sullo sfondo rimangono le immagini degli imprenditori di successo, oggi divenute autentiche icone anche della cultura di massa attraverso la diffusione di produzioni cinematografiche e televisive che ne esaltano le “imprese” e l’individuale capacità di affrontare le difficoltà, non si tratta nemmeno della solita agiografia di “visionari” del business come Steve Jobs o self-made man come Flavio Briatore. Al contrario, il libro descrive la realtà che circonda i cosiddetti «imprenditori di se stessi»:, freelancer, disoccupati spinti o costretti a sviluppare una mentalità imprenditoriale per non soccombere alla precarietà crescente che coinvolge l’ambito professionale, quello economico nonché quello esistenziale.

Anche se la prima parte del testo sviscera completamente la

problematica di cosa significa essere precari oggi, attraverso le

analisi di autori e studiosi quali Guy Standing, Richard Sennett,

Raffaele Alberto Ventura e Alex Foti, sono le due parti successive ad

aprire, davanti agli occhi del lettore, un autentico oceano di

manipolazioni del reale, delle coscienze e dell’idea di vita e di lavoro

che lo costringono a riflettere su quali siano le autentiche e profonde

trasformazioni in atto nella società a livello mondiale. Non solo sul

piano economico ma anche, e forse soprattutto, antropologico.

Anche se la prima parte del testo sviscera completamente la

problematica di cosa significa essere precari oggi, attraverso le

analisi di autori e studiosi quali Guy Standing, Richard Sennett,

Raffaele Alberto Ventura e Alex Foti, sono le due parti successive ad

aprire, davanti agli occhi del lettore, un autentico oceano di

manipolazioni del reale, delle coscienze e dell’idea di vita e di lavoro

che lo costringono a riflettere su quali siano le autentiche e profonde

trasformazioni in atto nella società a livello mondiale. Non solo sul

piano economico ma anche, e forse soprattutto, antropologico.Se infatti già il lavoratore salariato del tardo Ottocento e del Novecento era stato spinto a confondere l’esser salariato e sfruttato con una forma di orgoglio professionale che lo legava alla sue autentiche catene, rappresentando forse uno dei maggiori ostacoli ideologici all’affermazione della classe per sé in opposizione ai rapporti di produzione capitalistici1 , oggi lavoratori privi di qualsiasi certezza di continuità lavorativa sono spinti a vivere avvinghiati al lavoro anche quando questo, per periodi più o meno lunghi, non c’è oppure non è certo sufficiente per il loro sostentamento economico.

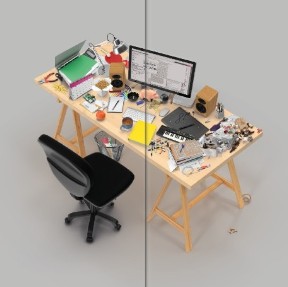

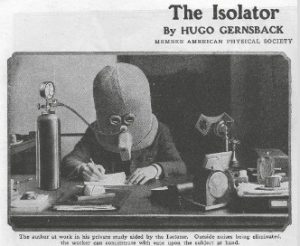

Costretti a lavorare in spazi e con strumenti che non sono forniti loro

dal datore di lavoro, ma che devono procurarsi essi stessi

nell’illusione di essere liberi.

Costretti a lavorare in spazi e con strumenti che non sono forniti loro

dal datore di lavoro, ma che devono procurarsi essi stessi

nell’illusione di essere liberi.Nomadi come spesso si sente dire. Ma questo nomadismo precario, caratterizzato spesso da uno zainetto in cui contenere tutti gli strumenti di lavoro trasportabili (PC, tablet, smartphone, cellulari di ultima o ultimissima generazione) spinge quegli stessi ad essere spesso i primi a sperare nel precariato altrui, sia per sfruttarlo come servizio a basso costo, sia come opportunità per una propria, e quasi sempre impossibile, affermazione individual-imprenditoriale. Ecco l’autentica magia, l’autentica fake fattasi verità incontestabile che si muove come un fantasma nella mentalità diffusa e devastante, soprattutto a causa dello stress psicologico che ne consegue, di milioni di giovani aspiranti a un lavoro sempre più proteiforme ed inafferrabile. Rovesciando la famosa affermazione di Warhol in cui si diceva che un giorno tutti sarebbero stati famosi per pochi minuti, oggi si potrebbe dire che tutti potranno essere prima o poi lavoratori creativi, oppure più drammaticamente semplicemente lavoratori, per poche ore.

Come è però possibile che tale drammatica realtà possa reggere su gambe così fragili come quelle costituite dal possibile successo imprenditoriale futuro in cambio di una vita di stenti e quasi priva di pause dall’ossessione lavorativa?

Uno strumento importante e determinante è stato forse quello della diffusione di una generale visione positiva della vita, in cui ogni negatività deve essere rimossa perché potrebbe essere sinonimo dell’insuccesso personale e in cui ogni delusione e sconfitta dell’individuo è vista sostanzialmente come attribuibile ad errori pregressi del soggetto stesso.

Ecco allora, anche se Lorusso non ne parla, che si comincia a

comprender l’importanza della diffusione fin dagli anni ’80 del secolo

scorso delle ideologie New Age*, di una visione positiva dell’esistente

ispirata da fasulle meditazioni trascendentali tratte da filosofie

asiatiche ricucinate in salsa occidentale, di canzoni con versi quali

“penso positivo perché son vivo, perché son vivo”, oppure a collane

editoriali come quella offerta in questo periodo dal Corriere della sera

dedicate alla Mindfulness ovvero alla capacità di controllare e “sfruttare” appieno la propria mente.

Ecco allora, anche se Lorusso non ne parla, che si comincia a

comprender l’importanza della diffusione fin dagli anni ’80 del secolo

scorso delle ideologie New Age*, di una visione positiva dell’esistente

ispirata da fasulle meditazioni trascendentali tratte da filosofie

asiatiche ricucinate in salsa occidentale, di canzoni con versi quali

“penso positivo perché son vivo, perché son vivo”, oppure a collane

editoriali come quella offerta in questo periodo dal Corriere della sera

dedicate alla Mindfulness ovvero alla capacità di controllare e “sfruttare” appieno la propria mente.Una gigantesca rimozione della teoria critica, e quindi negativa, dell’esistente e del capitalismo che oggi giunge a sfiorare i movimenti sedicenti antagonisti, oltre che aver impregnato le mentalità precarie, là dove si afferma che non si può sempre dire No, ma occorre saper essere propositivi. Dimenticando così che, ormai, qualsiasi proposta in positivo ma di segno contrario a quello dell’organizzazione sociale ed economica dominante non può che passare attraverso la negazione e/o la distruzione dell’esistente. Compresi i social di cui oggi si blatera tanto senza capire l’intrinseca funzione ultima di raccolta dati e profili individuali al fine dello sfruttamento commerciale e lavorativo degli utenti.

Come

esempi imprenditoriali e filosofici estremi di tale fasulla positività ,

l’autore cita una frase di Ayn Rand, teorica dell’Oggettivismo molto

apprezzata in ambito imprenditoriale ma spesso sbeffeggiata in ambito

filosofico, che in età avanzata, a proposito della morte, dichiarò: “Io

non morirò. Sarà il mondo a finire”.

Come

esempi imprenditoriali e filosofici estremi di tale fasulla positività ,

l’autore cita una frase di Ayn Rand, teorica dell’Oggettivismo molto

apprezzata in ambito imprenditoriale ma spesso sbeffeggiata in ambito

filosofico, che in età avanzata, a proposito della morte, dichiarò: “Io

non morirò. Sarà il mondo a finire”.E in seconda battuta, e forse ancora più significativa, la testimonianza di Jody Sherman, energico fondatore di una startup dedicata alla vendita di prodotti per l’infanzia, la cui ricetta per risollevare le sorti dell’economia era costituita dall’impedire ai media di dare notizie negative in modo da produrre un’iniezione di fiducia nei cittadini.

“« Devi in un certo senso alterare la tua realtà per far sì che alla fine diventi realtà», spiegava l’imprenditore. Certe volte però le cose si mettono davvero male e l’ottimismo diventa crudele, per usare il titolo di un fortunato libro di Lauren Berlant. Dopo qualche mese dall’intervista la startup di Jody è fallita a causa di un grosso buco finanziario. E quando il peso della realtà si è fatto schiacciante, questo imprenditore di mezza età si è tolto la vita.”2Che si tratti di autentica fuffa ideologica, come tutto ciò che oggi circonda il mito delle startup oppure dei doers (coloro che fanno o che si danno da fare comunque), non vi è e non può esistere alcun dubbio, eppure tali visioni e dichiarazioni esercitano ancora sicuramente un peso determinante su tutti coloro che, più o meno fiduciosi e non sempre soltanto giovani come si potrebbe credere, si affidano a piattaforme come LinkedIn o Fiverr per individuare o reinventarsi, soprattutto tra i più anziani, un percorso lavorativo.

Percorso e attività lavorative che attraverso queste piattaforme le cui modalità d’uso sottintendono, come sostiene Lorusso, una specifica visione del mondo di cui le interfacce vanno a comporre la superficie. Una delle quali interfacce è proprio quella del diluire anche le specificità del lavoro creativo in lavoro in generale.

Così mentre il lavoro di qualsiasi tipo si trasforma realmente nel marxiano lavoro astratto, perdendo definitivamente qualsiasi caratteristica e competenza specifica per affidarsi unicamente al basso costo oppure alla cifra più bassa per la quale si è disposti a fare o prestare qualsiasi servizio (ad esempio i 5 dollari minimi, di cui uno alla piattaforma, su cui si basava inizialmente la proposta della israeliana Fiverr), l’illusione che l’imprenditorialità sia il modo di esistere della specie, come ha affermato Muhammad Yunus, fin dalle sue origini trionfa, nascondendo il fatto che nella generale diffusione del lavoro astratto si afferma la possibilità, per il capitale e suoi funzionari e/o detentori, la possibilità infinita di trarre profitto da qualsiasi tipo di skill, abilità, sia essa innata o acquisita, fisica o mentale.**

Moltissimi

sarebbero ancora i temi e le riflessioni da sottolineare e segnalare

in un dei libri più interessanti e utili usciti negli ultimi anni,

soprattutto qui in Italia, sui temi del lavoro, del precariato,

dell’imprenditorialità, senza mai dimenticare però come un Marx già

avanti negli anni, nel 1875, affermasse che:

Moltissimi

sarebbero ancora i temi e le riflessioni da sottolineare e segnalare

in un dei libri più interessanti e utili usciti negli ultimi anni,

soprattutto qui in Italia, sui temi del lavoro, del precariato,

dell’imprenditorialità, senza mai dimenticare però come un Marx già

avanti negli anni, nel 1875, affermasse che:“Il lavoro non è la fonte di ogni ricchezza. La natura è tanto la fonte dei valori d’uso quanto il lavoro, che è esso stesso solo l’espressione di una forza naturale, della forza-lavoro umana.[…] Il lavoro dell’uomo diventa fonte di valori d’uso, e quindi anche di ricchezza, solo nella misura in cui l’uomo si comporta fin dal principio come proprietario nei confronti della natura, la fonte prima di tutti i mezzi e oggetti di lavoro, e la tratta come cosa di sua proprietà. I borghesi hanno i loro buoni motivi per affibbiare al lavoro una forza creativa soprannaturale, perché […] ne consegue che l’uomo, il quale non ha altra proprietà all’infuori della propria forza-lavoro, deve essere, in tutte le condizioni di società e di civiltà, lo schiavo di quegli altri uomini che si sono resi proprietari delle condizioni oggettive di lavoro. Egli può lavorare solo con il loro permesso e solo con il loro permesso può quindi vivere […] Questa è la legge di tutta la storia che si è avuta fino ad ora, Quindi, invece di offrire delle frasi fatte generiche su “il lavoro” e “la società”, si doveva dimostrare concretamente come si sono finalmente costituite, nell’attuale società capitalistica, le condizioni materiali ecc. che rendono capaci e costringono i lavoratori a spezzare quella maledizione storica.”3N.B.

Tutte le immagini che accompagnano la presente recensione sono tratte dal libro di Silvio Lorusso edito da Krisis.

Fonte

* Maledetti fricchettoni...

** Come in Matrix, forse ancora più inquietante.

Nessun commento:

Posta un commento