Arrivo a Preturo e guardo l’aeroporto, la pista che doveva dare all’Aquila ferita ali nuove, per tornare a volare. Ci è atterrato Silvio Berlusconi quando era presidente muratore, poi, raccontano, una volta l’imprenditore Barilla e infine il nulla. Erbacce al costo di una ventina di milioni di euro. Preturo ha davanti L’Aquila e lei guarda il Gran Sasso. Sta facendo i conti con i soldi che non arrivano, che si perdono nelle promesse, oppure che ci sono ma non bastano. I soldi sembrano averla affamata, resa astiosa, incredula, dopo l’interminabile show mediatico di cui è stata protagonista. Ora nessuno bada più alla sua condizione. Non un rigo sui giornali, un minuetto in televisione, una dichiarazione alle agenzie di stampa.

“Se l’Italia ci ha dimenticati, ammaineremo la bandiera dal municipio, cacceremo perfino il Prefetto se ci toccherà farlo, rammenteremo a tutti la nostra dignità”. Sante parole quelle del sindaco Cialente che rivendica il diritto alla memoria, alla solidarietà e soprattutto alla ricostruzione. In pochi aprirono bocca, e certo la sua non fu tra quelle, durante i ventiquattro mesi dello scempio delle casse pubbliche, durante la faraonica gestione dell’emergenza, un teatro del dolore proiettato quotidianamente. Gli aquilani sullo sfondo, recintati nelle tendopoli e poi adagiati sui divani delle case a molle con frigorifero e spumante incorporato, e lui, il presidente laborioso e instancabile che vegliava sulla città ferita.

Solo per l’emergenza L’Aquila ha inghiottito due miliardi e ottocento milioni di euro sui tre miliardi e mezzo di spese finora effettuate. Certo, quindicimila persone (per la precisione 15.266) hanno un alloggio nelle cosiddette “newtown”, diciannove casematte berlusconiane sistemate a circolo, a mo’ di grande raccordo anulare, lingua di case (le famigerate C.a.s.e.) costate 2.800 euro a metro quadrato.

“Pura pornografia del potere”, ha scritto Barbara Spinelli. Come darle torto? Oggi sono 6.595 i cittadini che invece hanno trovato una autonoma sistemazione, 143 ancora alloggiati in hotel e 22.120 le persone che aspettano una casa. Prima di arrivare a loro dobbiamo dire che 48mila aquilani sono invece rientrati nelle proprie abitazioni. I proprietari di quelle lievemente danneggiate hanno ricevuto il gruzzolo. Qualcosa si è fatto, vero. E questo puntino bianco, dentro il nero turpe della menzogna e dello spreco, lo si deve anche al lavoro di Fabrizio Barca, ministro delegato dal governo nel gennaio dell’anno scorso a sciogliere l’incantesimo berlusconiano, denudarlo degli effetti perversi, delle carte sotto cui stava annegando la comunità. Dodici mesi per dare un segno, un senso della ricostruzione.

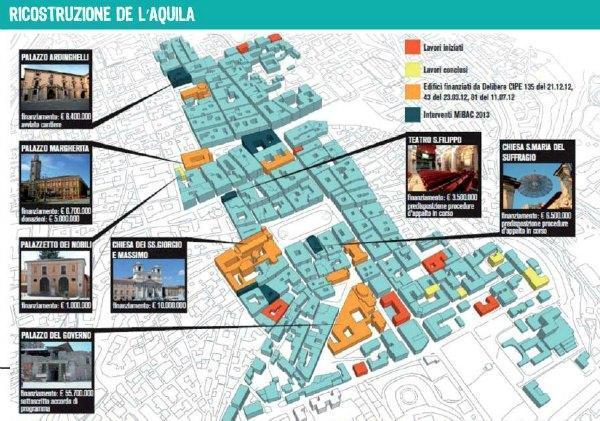

“Abbiamo speso 465 milioni di euro e dato esecuzione a 1.049 ordini di pagamento”, dice Barca. Non è molto, ma non è poco. Ci sono altri due miliardi da spendere, e la somma è di tutto rispetto. C’è ora un sistema di gerarchie tra i palazzi da ricostruire, quali aggregati da recuperare prima e quali dopo. Dove spendere e come. Si intravede una logica, un piano, una ragione per fare e non lamentarsi, fare senza aspettare. Ma qui è il punto. Tre miliardi e mezzo spesi, altri due miliardi assegnati dal Cipe in dicembre fanno oltre cinque miliardi. Sui circa dieci previsti, conto parziale. Certo, il tessuto urbanistico è straordinario, unico, la complessità dell’opera è di rara difficoltà, però resta una cifra enorme. E colpisce perché è il medesimo livello di richiesta finanziaria avanzato dall’Emilia, anch’essa ferita da un sisma successivo, meno disastroso ma ugualmente acuto e tragico.

Chiunque conosca il sistema di mutazione e proliferazione del danno nei territori colpiti da grandi calamità naturali sa che la prima “urgenza” diviene quella di non lenire il bisogno ma di espanderlo, renderlo maestoso. Più danni più soldi. Si procrastina all’infinito il bisogno e così la tragedia resterà una ferita sempre aperta. Al contrario, bisognerebbe sigillare la scena, come fosse quella di un delitto. Chiudere i varchi ad ogni improvvisazione e stimare il danno con certezza. Sul bisogno infinito si costruiscono carriere, si realizzano movimenti politici si solidificano partiti. E L’Aquila offre purtroppo le prime avvisaglie di quel che altrove, come l’Irpinia, è successo.

Gli aquilani non hanno capito ciò che avevano finché l’han perso

Vado all’università. È un bel segno trovarla nuova, verificare che almeno le facoltà umanistiche sono ospitate in un edificio di recentissima fattura, funzionale, degno. Posto nel cuore del centro storico, appena dietro la piazza della Fontana luminosa, ai margini dell’auditorium in legno, il piccolo ma prezioso dono della provincia di Trento disegnato dallo studio di Renzo Piano. Busso alla porta di Lina Calandra che insegna geografia e che avevo lasciata a Bazzano, nell’area industriale, dove l’università aveva trovato una prima sistemazione di fortuna.

“L’Aquila sconta l’ignavia dei suoi abitanti che non l’hanno mai apprezzata davvero, amata davvero, detenuta nel loro cuore. É un dentro e un fuori. Vicini a queste pietre e però lontani, vogliosi di vedere ricostruita la città ma accecati da un risentimento antico nei suoi confronti, un corpo che sobbalza, fa un passo avanti e uno indietro. La maestosa retorica di Barca che ci dice che autogufiamo un po’ è vera”.

Barca: “Nessuno gufi e tutti si diano da fare”

Sì, l’ha detto il ministro, è vero: “Non c’è ragione di gufare”. Aveva davanti una platea di amministratori, tecnici, dipendenti, spicciafaccende, gente perbene e altra meno. Tutti insoddisfatti, tutti a dargli addosso. Gli si sono fatti incontro per chiedere: “Abbiamo solo due miliardi, i cantieri inizieranno e poi?”. Solo due miliardi, e poi? “Siete i figli della sfiducia”, ha detto Barca. Un po’ ha ragione, un po’ ha torto. Questa città è stata teatro incolpevole del più grande scempio etico, la famigerata telefonata notturna tra l’imprenditore Francesco Maria De Vivo Piscicelli e suo cognato Pierfrancesco Gagliardi: “Qui bisogna partire in quarta, non è che c’è un terremoto al giorno (…) io stamattina ridevo alle tre e mezza dentro il letto”. Brividi. Ma brividi anche quando si riprendono in mano le cifre del frutto più scandaloso di quella tragedia, il G8, evento di rara disumanità costruito sulle ossa dei 309 cittadini seppelliti dalle pietre.

Bastano alcune cifre per capire come i soldi abbiano affamato L’Aquila, l’abbiano resa serva, oggetto della più rivoltante corruzione ambientale. Le cifre che seguono aprirono un conto che si era appena chiuso alla Maddalena, dove il summit dei capi di Stato era previsto e già era costato 327 milioni di euro. Si cambiò scenografia al costo di altri 185 milioni di euro e si andò a Coppito. Passeggio davanti alla caserma della guardia di finanza, il luogo simbolo delle esequie collettive, delle lacrime di un intero Paese. Quello slargo, le bare, le croci, i fiori. Quello stesso perimetro di cemento inghiottì accappatoi e asciugamani (24.420 euro), album sottomano da scrivania, portablocchi, cartelle (78.163 euro), sedute a noleggio (poltrone Frau, 373.233 euro); sessanta penne edizione unica (26.000 euro); pennoni e bandiere (175.576 euro); cartucce toner (12.733 euro); trenta distruggi documenti (12.852 euro); televisori lcd e noleggio plasma (347.348 euro); megafoni (3.895 euro) e persino posacenere (10.200 euro).

É un dettaglio rispetto ai miliardi, e sono soldi neanche iscritti al bilancio per L’Aquila. Ma questi euro rappresentano per davvero la coscienza sporca di tutto il Paese, il fango che ha raggiunto e purtroppo colpito la città. Avere memoria, chiede il sindaco. Anche questa è memoria.

Pietre, ferro, macerie: la faccia è la stessa

Ruspe in movimento, la strada che conduce al centro storico è in via di rifacimento, due plessi sono in costruzione. Dietro la curva il palazzo bucato, ha però la stessa faccia dell’anno scorso e di quello precedente. Cumuli di ferro, queste fortezze di acciaio che cingono gli edifici si stanno arrugginendo. L’esercito in divisa presidia il nulla. Tre gru vedo all’orizzonte, il resto è uguale a sempre purtroppo. L’Aquila deve restituire la casa a 22.120 persone, le sue chiese sono ancora sventrate, il corso resta immobile, la non ricostruzione è un fatto. La città non ha un piano urbanistico che la proietti nel futuro: sa com’è ma non ha idea di come sarà. Sì, qualcosa s’è fatto, ma resiste, mi dicono all’università, il piano regolatore degli anni Settanta. E resiste, anzi avanza, il grumo di interessi che si coagula intorno ai tecnici progettisti, il vero partito monopolista della ricostruzione. Sono loro che gestiscono le pratiche, che raccolgono (alcuni fanno incetta di) progetti. Non c’è una regola, non una misura di buon senso, un limite di conferimento. I grandi mangiano e subappaltano. Come fanno le imprese così gli ingegneri: ho trenta progetti che distribuisco ai miei amici. É una suddivisione ingiusta dei meriti e dei bisogni.

A pranzo incontro Serena Castellani: si è appena laureata a Bologna con centodieci e lode. “Non ho futuro qua, devo andare via”. Come sia possibile che un centro con meno di centomila abitanti, bisognoso di ogni capitale umano, espella anziché trattenere i suoi figli, è un’altra delle domande impossibili. Certo, e anche qui bisogna dare atto al ministro Barca, qualcosa si è fatto: “In cinque mesi abbiamo espletato un concorso per trecento posti negli uffici tecnici e amministrativi per le funzioni necessarie a sostenere il processo ricostruttivo. Concorso trasparente, veloce che ha raccolto le migliori energie e dato un futuro a tanti giovani”. In un anno scarso di delega non si poteva fare di più.

Ridiscendo verso la fontana delle 99 cannelle. É stata recuperata dal Fai, è lo scrigno prezioso tutelato e restituito ai suoi cittadini. Il curvone che la costeggia è fitto di cantieri chiusi. Tre cani randagi, un soldato annoiato, due vecchietti con le buste della spesa.In alto c’è la fortezza spagnola che appunto gli spagnoli si resero disponibili a consolidare. Sarà stata la crisi economica, gli affari urgenti di un Paese impelagato con la propria recessione, ma i soldi qui non sono arrivati. Anche Obama ha promesso e poi dimenticato. Sotto il bastione, l’auditorium in legno. Realizzato per fortuna in pochi mesi ma non senza polemiche: “Siamo fatti così – dice Francesco Paolucci, giovane giornalista free lance – non c’è cosa che ci garbi appieno. Io posso dirti che dalla notte del terremoto non mi sono fermato un minuto. Ho vissuto, lavorato, realizzato. Sono felice, io. Ma sono in minoranza”.

da Il Fatto Quotidiano del 5 aprile 2013

Fonte

Nessun commento:

Posta un commento