Presentazione

Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.

30/11/2019

Gaza - Hamas annulla la Marcia del Ritorno, ma la protesta continua

di Michele Giorgio - il Manifesto

Non appartengono ad alcun partito, sono ragazzini, alcuni poco più che bambini. Il venerdì corrono urlando, alcuni stringendo una bandiera nella mano, verso le barriere di demarcazione con Israele. Senza alcun timore, come se non rischiassero la vita ad ogni metro percorso. E ormai non badano più alle decisioni, politiche e «diplomatiche», del movimento islamico Hamas che per il terzo venerdì consecutivo ha annullato le proteste popolari contro il blocco di Gaza per non turbare le trattative indirette che ha ripreso con Israele. Sul piatto c’è una tregua a lunga durata destinata a non cambiare la condizione di Gaza di grande prigione a cielo aperto ma solo a «migliorare» il disastro umanitario che si è abbattuto su due milioni di civili palestinesi dimenticati dal mondo. Donald Trump che in tre anni ha tagliato tutti i fondi Usa destinati ai palestinesi, all’improvviso ha regalato a Gaza, con pelosa generosità, un ospedale da campo in fase di allestimento non lontano dal valico di Erez, intorno al quale regna sempre un fitto mistero. A Gaza sussurrano che i particolari e le finalità del progetto, favorito dalla mediazione del Qatar e approvato da Israele, sarebbero conosciuti solo ai vertici di Hamas.

Fahad al Astal, 16 anni, viso di bambino, è caduto ieri nella giornata internazionale a sostegno del popolo palestinese, stabilita dalle Nazioni Unite. È l’ultimo ragazzo ucciso dal fuoco dei tiratori scelti israeliani appostati sulle dune a ridosso delle barriere. I suoi compagni dicono che ha lanciato un urlo prima di accasciarsi al suolo, centrato in pieno all’addome. Inutile la corsa all’ospedale, è morto in pochi minuti. Aveva cominciato la sua corsa verso il proiettile che lo ha ammazzato da Al Adwa, all’altezza di Khan Younis, uno campo di tende allestiti nel marzo 2018 per la Grande Marcia del Ritorno. Laconica la versione israeliana dell’accaduto: «Alcune decine di persone si sono affollate in un punto nel sud in prossimità dei reticolati di confine. I soldati hanno notato che cercavano di sabotarli e hanno reagito con mezzi di dispersione di dimostrazioni, ricorrendo fra l’altro a proiettili Ruger». Il 16enne Al Astal stava «sabotando» i reticolati? I palestinesi negano con forza. Ieri in un ospedale è spirato anche Riad Sarsawi, 30 anni, ferito da un bombardamento israeliano durante l’ultima escalation tra Israele e Gaza. Non era un civile ma un militante del Jihad Islamica. Sale a 36 il bilancio totale palestinesi uccisi in quei giorni.

Non c’è un comunicato dell’esercito invece sugli atti di vandalismo avvenuti giovedì notte in villaggi palestinesi della Cisgiordania, attribuiti a coloni israeliani. A Taibeh (Ramallah), un’automobile è stata data alle fiamme: nelle vicinanze una scritta ostile in lingua ebraica. Nella zona di Nablus decine di ulivi sono stati sradicati e i palestinesi puntano il dito contro gli abitanti del vicino avamposto coloniale di Rachelim. Atti che si stanno moltiplicando e che si aggiungono a quelli del recente passato. A condannarli sono stati anche i rappresentanti delle chiese cristiane in Terra Santa che li hanno definiti «atti razzisti di vandalismo» e chiesto di portare di fronte alla giustizia non solo chi compie gesti del genere ma anche coloro che incitano alla violenza.

Fonte

Non appartengono ad alcun partito, sono ragazzini, alcuni poco più che bambini. Il venerdì corrono urlando, alcuni stringendo una bandiera nella mano, verso le barriere di demarcazione con Israele. Senza alcun timore, come se non rischiassero la vita ad ogni metro percorso. E ormai non badano più alle decisioni, politiche e «diplomatiche», del movimento islamico Hamas che per il terzo venerdì consecutivo ha annullato le proteste popolari contro il blocco di Gaza per non turbare le trattative indirette che ha ripreso con Israele. Sul piatto c’è una tregua a lunga durata destinata a non cambiare la condizione di Gaza di grande prigione a cielo aperto ma solo a «migliorare» il disastro umanitario che si è abbattuto su due milioni di civili palestinesi dimenticati dal mondo. Donald Trump che in tre anni ha tagliato tutti i fondi Usa destinati ai palestinesi, all’improvviso ha regalato a Gaza, con pelosa generosità, un ospedale da campo in fase di allestimento non lontano dal valico di Erez, intorno al quale regna sempre un fitto mistero. A Gaza sussurrano che i particolari e le finalità del progetto, favorito dalla mediazione del Qatar e approvato da Israele, sarebbero conosciuti solo ai vertici di Hamas.

Fahad al Astal, 16 anni, viso di bambino, è caduto ieri nella giornata internazionale a sostegno del popolo palestinese, stabilita dalle Nazioni Unite. È l’ultimo ragazzo ucciso dal fuoco dei tiratori scelti israeliani appostati sulle dune a ridosso delle barriere. I suoi compagni dicono che ha lanciato un urlo prima di accasciarsi al suolo, centrato in pieno all’addome. Inutile la corsa all’ospedale, è morto in pochi minuti. Aveva cominciato la sua corsa verso il proiettile che lo ha ammazzato da Al Adwa, all’altezza di Khan Younis, uno campo di tende allestiti nel marzo 2018 per la Grande Marcia del Ritorno. Laconica la versione israeliana dell’accaduto: «Alcune decine di persone si sono affollate in un punto nel sud in prossimità dei reticolati di confine. I soldati hanno notato che cercavano di sabotarli e hanno reagito con mezzi di dispersione di dimostrazioni, ricorrendo fra l’altro a proiettili Ruger». Il 16enne Al Astal stava «sabotando» i reticolati? I palestinesi negano con forza. Ieri in un ospedale è spirato anche Riad Sarsawi, 30 anni, ferito da un bombardamento israeliano durante l’ultima escalation tra Israele e Gaza. Non era un civile ma un militante del Jihad Islamica. Sale a 36 il bilancio totale palestinesi uccisi in quei giorni.

Non c’è un comunicato dell’esercito invece sugli atti di vandalismo avvenuti giovedì notte in villaggi palestinesi della Cisgiordania, attribuiti a coloni israeliani. A Taibeh (Ramallah), un’automobile è stata data alle fiamme: nelle vicinanze una scritta ostile in lingua ebraica. Nella zona di Nablus decine di ulivi sono stati sradicati e i palestinesi puntano il dito contro gli abitanti del vicino avamposto coloniale di Rachelim. Atti che si stanno moltiplicando e che si aggiungono a quelli del recente passato. A condannarli sono stati anche i rappresentanti delle chiese cristiane in Terra Santa che li hanno definiti «atti razzisti di vandalismo» e chiesto di portare di fronte alla giustizia non solo chi compie gesti del genere ma anche coloro che incitano alla violenza.

Fonte

MES incostituzionale, oltre che suicida

Alla fine, oltre ad essere assurdamente svantaggioso (per l’Italia e altri paesi) il trattato che riforma il Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) è anche incostituzionale. Sia nel contenuto sia nell’iter procedurale.

In più, risulta essere la prova inconfutabile dell’idiozia contrattuale della nostra “classe politica”, pronta a firmare quel che gli altri partner europei – a cominciare ovviamente da quelli più forti, la Germania – si guardano bene dal sottoscrivere.

Un’analisi costituzionale e non soltanto economica del testo solleva infatti “delicate questioni di legittimità costituzionale e di uguaglianza dell’Italia nei rapporti internazionali”. Parole che appaiono sull’editoriale di Milano Finanza, a firma di Guido Salerno Aletta (L’Unione dei diseguali), non in qualche scantinato leghista.

In ballo ci sono due “piccoli dettagli” come il principio di sovranità (chi comanda dentro i confini dello Stato) e il ruolo del Parlamento, cui la sovranità popolare viene delegata con il normale processo elettorale.

Da sempre, l’Italia firma i trattati europei senza una vera discussione parlamentare (addirittura a Camere chiuse, come avvenne per il Trattato di Maastricht!) e sicuramente senza alcun esame della Corte Costituzionale.

Tanto per restare nell’esempio tipico, la Germania agisce in modo opposto, tanto che – come nel 2012, quando fu decisa la struttura istituzionale del Mes ancora oggi vigente – il Bundestag approvò il trattato solo il 27 settembre, dopo una sentenza dell’Alta Corte che metteva rigidi paletti all’approvazione del trattato stesso.

L’Italia invece lo aveva approvato il 23 luglio, tra le tante cosette che un Parlamento con le valige in mano, pronto a traslocare in qualche spiaggia assolta, vota senza neanche starci a pensare un attimo.

La corte tedesca poneva infatti due condizioni, come ricorda Salerno Aletta: «la necessità che ogni incremento dell’ammontare della dotazione dell’Esm fosse preventivamente ed esplicitamente approvato dal Parlamento tedesco». Perché quando si parla di impegnare soldi pubblici, foss’anche per un’istituzione europea, il Parlamento deve farlo con tutta la consapevolezza e la formalità necessaria.

E «la necessità di assicurare una sufficiente influenza parlamentare sulla maniera in cui vengono gestiti i fondi». Ossia: non è che noi (la Germania) mettiamo soldi nostri e poi qualcun altro decide come spenderli; in ogni passaggio noi (la Germania) vogliamo decidere a chi si danno, come, perché e in che modo debbono essere restituiti.

Per maggiore sicurezza pretesero la nomina di Klaus Regling a capo del Mes.

Ma non basta. La stessa Corte Costituzionale germanica mise altre tre condizioni: “nello strumento di ratifica del Trattato si sarebbe dovuta inserire una riserva formale che recepisse le condizioni di merito stabilite dalla Corte medesima; occorreva inoltre inserirvi la clausola secondo cui la Germania non desidera essere vincolata da quanto stabilito dal Trattato medesimo nella sua interezza se dette riserve dovessero risultare inefficaci sul piano del diritto internazionale; infine, si precisava che le altre Parti che avevano già ratificato il Trattato avrebbero dovuto esprimersi sulle riserve poste dalla Germania, accettandole o meno.”

Della serie: “partner europei, avete capito che noi non ci accolleremo nessun carico senza prima vedere se ci conviene?”

In ogni caso, bontà loro, veniva dato per scontato che anche gli altri paesi avrebbero potuto avanzare le stesse “riserve”, limitando così le funzioni del Mes.

Ma quando mai... Dall’Italia non venne neanche un vagito, figuriamoci una perplessità. Non sarebbe stato facile, perché “non sarebbe stata sufficiente la sola dichiarazione ministeriale di accettazione unilaterale delle riserve tedesche, resa senza l’assenso preventivo del Parlamento”. Altrimenti “sarebbe intervenuta, senza averne titolo, su un atto del Presidente della Repubblica”, ossia la firma al trattato.

In altre parole, la “diseguaglianza tra [finti] uguali” ha nell’Unione Europea una lunga storia, fatta di complicità – sposata a incompetenza e debolezza – e “volontà di potenza” di chi ha un peso economico superiore. Ma è una diseguaglianza che è andata crescendo oltre ogni ragionevole tolleranza, e che genera le “tensioni” popolari che sprezzantemente vengono derubricate a “populiste” o “sovraniste”, ma che riguardano effettivamente le condizioni di vita dei vari popoli europei ed anche la loro (residua) sovranità popolare, inscritta in genere nelle loro Costituzioni.

Ma, giunti a questo punto, come se ne esce? Giustamente Salerno Aletta fa notare che – per tentare di salvare capra e cavoli – almeno si sarebbe dovuta ripristinare la “parità tra partner”. Ovvero: “Una volta che la Germania ha affermato l’incomprimibilità della responsabilità del Parlamento in ordine alle decisioni di spesa, e visto che la medesima prescrizione è contenuta nella nostra Costituzione per quanto riguarda i trattati internazionali, è via obbligata accedere alla impostazione della riserva tedesca e inserirne una di identica portata da parte italiana”.

Ma di questa consapevolezza nella nostra “classe dirigente” – non solo della sua parte “politica” – non c’è alcuna traccia.

La Lega solleva strumentalmente il problema, è vero. Ma il problema esiste e il gruppo dirigente della Lega lo sapeva benissimo. Il “documento” con il testo del nuovo Mes campeggia infatti dal 4 dicembre 2018 sul sito del Consiglio Ue, e illustra in dettaglio ciò che poi sarebbe stato concordato sei mesi dopo. Una “location” certo poco attrattiva per i “leoni da tastiera”, ma sicuramente non ignorata dai Bagnai, Borghi e Garavaglia – le “teste economiche” del Carroccio.

Il problema politico ora è piuttosto incasinato. Divisioni partitiche a parte, infatti, accettare questo trattato è finanziariamente un suicidio. L’Italia dovrebbe garantire copertura (in caso di necessità) per 125 miliardi ad un fondo gestito non all’unanimità (in cui non avrebbe insomma diritto di veto), ma in base alla maggioranza delle quote. Germania e Francia, insieme, dispongono del 47%; basterà aggregare Olanda, Austria o Finlandia per raggiungere la maggioranza e farci neri. Al resto penseranno come sempre “i mercati”...

L’analisi sulla sostenibilità del debito pubblico dei vari paesi, infatti, passerebbe dall’essere esclusiva della Commissione Europea (organo politico, dunque in qualche misura “sensibile” o “sensibilizzabile” alle ragioni di opportunità, equilibrio, cautela, ecc.) a prerogativa principale del Mes, che assume però “il punto di vista del creditore”. Ossia di chi vuol rientrare del proprio capitale (cui contribuiscono però i vari paesi, non “appartiene” al Mes) e se ne fotte se il debitore va sul lastrico.

È il massimo dell’idiozia, ci sembra, finanziare (sia pure “a garanzia”) lo strumento che potrebbe decapitarci come Paese e gettare milioni di lavoratori/correntisti (obbligati) in pasto alla speculazione.

L’unica soluzione decente sarebbe non ratificare il trattato (ormai “inemendabile”, garantisce il ministro dell’economia, nonché ex tecnoburocrate di Bruxelles ed ex senatore Pd) e far saltare il tavolo.

Ma di certo non lo faranno queste orde di mentitori professionali e statisti mancati che abitano le stanze di Cinque Stelle, Lega e, a maggior ragione, Pd, Fratelli d’Italia e frattaglie varie. I “sovranisti da operetta”, quando il gioco si fa duro, farfugliano e si arrendono.

Fonte

In più, risulta essere la prova inconfutabile dell’idiozia contrattuale della nostra “classe politica”, pronta a firmare quel che gli altri partner europei – a cominciare ovviamente da quelli più forti, la Germania – si guardano bene dal sottoscrivere.

Un’analisi costituzionale e non soltanto economica del testo solleva infatti “delicate questioni di legittimità costituzionale e di uguaglianza dell’Italia nei rapporti internazionali”. Parole che appaiono sull’editoriale di Milano Finanza, a firma di Guido Salerno Aletta (L’Unione dei diseguali), non in qualche scantinato leghista.

In ballo ci sono due “piccoli dettagli” come il principio di sovranità (chi comanda dentro i confini dello Stato) e il ruolo del Parlamento, cui la sovranità popolare viene delegata con il normale processo elettorale.

Da sempre, l’Italia firma i trattati europei senza una vera discussione parlamentare (addirittura a Camere chiuse, come avvenne per il Trattato di Maastricht!) e sicuramente senza alcun esame della Corte Costituzionale.

Tanto per restare nell’esempio tipico, la Germania agisce in modo opposto, tanto che – come nel 2012, quando fu decisa la struttura istituzionale del Mes ancora oggi vigente – il Bundestag approvò il trattato solo il 27 settembre, dopo una sentenza dell’Alta Corte che metteva rigidi paletti all’approvazione del trattato stesso.

L’Italia invece lo aveva approvato il 23 luglio, tra le tante cosette che un Parlamento con le valige in mano, pronto a traslocare in qualche spiaggia assolta, vota senza neanche starci a pensare un attimo.

La corte tedesca poneva infatti due condizioni, come ricorda Salerno Aletta: «la necessità che ogni incremento dell’ammontare della dotazione dell’Esm fosse preventivamente ed esplicitamente approvato dal Parlamento tedesco». Perché quando si parla di impegnare soldi pubblici, foss’anche per un’istituzione europea, il Parlamento deve farlo con tutta la consapevolezza e la formalità necessaria.

E «la necessità di assicurare una sufficiente influenza parlamentare sulla maniera in cui vengono gestiti i fondi». Ossia: non è che noi (la Germania) mettiamo soldi nostri e poi qualcun altro decide come spenderli; in ogni passaggio noi (la Germania) vogliamo decidere a chi si danno, come, perché e in che modo debbono essere restituiti.

Per maggiore sicurezza pretesero la nomina di Klaus Regling a capo del Mes.

Ma non basta. La stessa Corte Costituzionale germanica mise altre tre condizioni: “nello strumento di ratifica del Trattato si sarebbe dovuta inserire una riserva formale che recepisse le condizioni di merito stabilite dalla Corte medesima; occorreva inoltre inserirvi la clausola secondo cui la Germania non desidera essere vincolata da quanto stabilito dal Trattato medesimo nella sua interezza se dette riserve dovessero risultare inefficaci sul piano del diritto internazionale; infine, si precisava che le altre Parti che avevano già ratificato il Trattato avrebbero dovuto esprimersi sulle riserve poste dalla Germania, accettandole o meno.”

Della serie: “partner europei, avete capito che noi non ci accolleremo nessun carico senza prima vedere se ci conviene?”

In ogni caso, bontà loro, veniva dato per scontato che anche gli altri paesi avrebbero potuto avanzare le stesse “riserve”, limitando così le funzioni del Mes.

Ma quando mai... Dall’Italia non venne neanche un vagito, figuriamoci una perplessità. Non sarebbe stato facile, perché “non sarebbe stata sufficiente la sola dichiarazione ministeriale di accettazione unilaterale delle riserve tedesche, resa senza l’assenso preventivo del Parlamento”. Altrimenti “sarebbe intervenuta, senza averne titolo, su un atto del Presidente della Repubblica”, ossia la firma al trattato.

In altre parole, la “diseguaglianza tra [finti] uguali” ha nell’Unione Europea una lunga storia, fatta di complicità – sposata a incompetenza e debolezza – e “volontà di potenza” di chi ha un peso economico superiore. Ma è una diseguaglianza che è andata crescendo oltre ogni ragionevole tolleranza, e che genera le “tensioni” popolari che sprezzantemente vengono derubricate a “populiste” o “sovraniste”, ma che riguardano effettivamente le condizioni di vita dei vari popoli europei ed anche la loro (residua) sovranità popolare, inscritta in genere nelle loro Costituzioni.

Ma, giunti a questo punto, come se ne esce? Giustamente Salerno Aletta fa notare che – per tentare di salvare capra e cavoli – almeno si sarebbe dovuta ripristinare la “parità tra partner”. Ovvero: “Una volta che la Germania ha affermato l’incomprimibilità della responsabilità del Parlamento in ordine alle decisioni di spesa, e visto che la medesima prescrizione è contenuta nella nostra Costituzione per quanto riguarda i trattati internazionali, è via obbligata accedere alla impostazione della riserva tedesca e inserirne una di identica portata da parte italiana”.

Ma di questa consapevolezza nella nostra “classe dirigente” – non solo della sua parte “politica” – non c’è alcuna traccia.

La Lega solleva strumentalmente il problema, è vero. Ma il problema esiste e il gruppo dirigente della Lega lo sapeva benissimo. Il “documento” con il testo del nuovo Mes campeggia infatti dal 4 dicembre 2018 sul sito del Consiglio Ue, e illustra in dettaglio ciò che poi sarebbe stato concordato sei mesi dopo. Una “location” certo poco attrattiva per i “leoni da tastiera”, ma sicuramente non ignorata dai Bagnai, Borghi e Garavaglia – le “teste economiche” del Carroccio.

Il problema politico ora è piuttosto incasinato. Divisioni partitiche a parte, infatti, accettare questo trattato è finanziariamente un suicidio. L’Italia dovrebbe garantire copertura (in caso di necessità) per 125 miliardi ad un fondo gestito non all’unanimità (in cui non avrebbe insomma diritto di veto), ma in base alla maggioranza delle quote. Germania e Francia, insieme, dispongono del 47%; basterà aggregare Olanda, Austria o Finlandia per raggiungere la maggioranza e farci neri. Al resto penseranno come sempre “i mercati”...

L’analisi sulla sostenibilità del debito pubblico dei vari paesi, infatti, passerebbe dall’essere esclusiva della Commissione Europea (organo politico, dunque in qualche misura “sensibile” o “sensibilizzabile” alle ragioni di opportunità, equilibrio, cautela, ecc.) a prerogativa principale del Mes, che assume però “il punto di vista del creditore”. Ossia di chi vuol rientrare del proprio capitale (cui contribuiscono però i vari paesi, non “appartiene” al Mes) e se ne fotte se il debitore va sul lastrico.

È il massimo dell’idiozia, ci sembra, finanziare (sia pure “a garanzia”) lo strumento che potrebbe decapitarci come Paese e gettare milioni di lavoratori/correntisti (obbligati) in pasto alla speculazione.

L’unica soluzione decente sarebbe non ratificare il trattato (ormai “inemendabile”, garantisce il ministro dell’economia, nonché ex tecnoburocrate di Bruxelles ed ex senatore Pd) e far saltare il tavolo.

Ma di certo non lo faranno queste orde di mentitori professionali e statisti mancati che abitano le stanze di Cinque Stelle, Lega e, a maggior ragione, Pd, Fratelli d’Italia e frattaglie varie. I “sovranisti da operetta”, quando il gioco si fa duro, farfugliano e si arrendono.

Fonte

Parigi - Sfratti e speculazione in vista dei Giochi Olimpici

Almeno 400 abitanti del 93° dipartimento, nella banlieue nord, perderanno le proprie case a causa della costruzione del Villaggio Olimpico per i Giochi che Parigi ospiterà nel 2024. Tuttavia, in realtà, la zona di Saint-Denis ospiterà gran parte delle gare e delle infrastrutture per la sua vicinanza allo Stade de France e alla futura Gare de Grand Paris. Si tratta di una sostanziale trasformazione dell’intera zona della Plaine del 93°, la quale sarà colpita dai vari progetti prima, durante e dopo le Olimpiadi.

Il Comitato Internazionale Olimpico ha tenuto nei giorni del 26 e 27 novembre a Parigi una riunione di aggiornamento ed eventuale revisione del progetto. Da questa, come dalle precedenti decisioni, sono stati completamente esclusi gli abitanti del 93°, sui quali ricadranno direttamente i costi sociali del progetto, e le associazioni attive per dimostrare le conseguenze e i rischi di questa trasformazione forzata.

Per la costruzione degli impianti olimpici saranno sfrattate diverse unità abitative, una residenza universitaria e il Foyer Adef. Le aziende della zona industriale della vecchia Saint-Ouen saranno sicuramente ricollocate in un’altra parte del dipartimento, così come gli studenti della residenza universitaria. Al contrario, il Foyer Adef dei lavoratori migranti verrà demolito senza soluzioni abitative alternative. Poiché i foyer della regione sono già congestionati, qualsiasi possibile trasferimento sarà fuori da Saint-Denis e Saint-Ouen.

Che ne sarà delle diverse strutture e degli impianti olimpici dopo le Olimpiadi del 2024? La questione è preoccupante, vista l’ampiezza del progetto. Il Villaggio Olimpico si estenderà su 51 ettari, a Saint-Denis, Saint-Ouen e L’Île-Saint-Denis, con 17.000 posti letto per ospitare gli atleti. Dovrebbe essere convertito in 22.000 unità abitative, 900 unità abitative per studenti, 100.000 m² di uffici e 3 ettari di spazio verde. Gli alloggi saranno di alta qualità e quindi finanziariamente inaccessibili per gran parte della popolazione locale.

L’organizzazione dei Giochi Olimpici a Saint-Denis, e tutto ciò che ne deriva, porterà ad un aumento del prezzo dei terreni e delle abitazioni intorno allo Stade de France e al futuro Villaggio Olimpico.

Con la costruzione della Gare de Grand Paris e delle nuove linee della metropolitana – estensione delle linee 12 e 14 e creazione della 16 – Saint-Denis diventerà un’area molto attraente per i promotori immobiliari. I prezzi degli affitti aumenteranno, soprattutto quelli delle abitazioni costruite nell’ambito della conversione degli impianti olimpici. I quartieri popolari della zona subiranno un profondo processo di gentrificazione che costringerà gran parte della popolazione che attualmente vi abita ad andarsene.

Fonte

Il Comitato Internazionale Olimpico ha tenuto nei giorni del 26 e 27 novembre a Parigi una riunione di aggiornamento ed eventuale revisione del progetto. Da questa, come dalle precedenti decisioni, sono stati completamente esclusi gli abitanti del 93°, sui quali ricadranno direttamente i costi sociali del progetto, e le associazioni attive per dimostrare le conseguenze e i rischi di questa trasformazione forzata.

Per la costruzione degli impianti olimpici saranno sfrattate diverse unità abitative, una residenza universitaria e il Foyer Adef. Le aziende della zona industriale della vecchia Saint-Ouen saranno sicuramente ricollocate in un’altra parte del dipartimento, così come gli studenti della residenza universitaria. Al contrario, il Foyer Adef dei lavoratori migranti verrà demolito senza soluzioni abitative alternative. Poiché i foyer della regione sono già congestionati, qualsiasi possibile trasferimento sarà fuori da Saint-Denis e Saint-Ouen.

Che ne sarà delle diverse strutture e degli impianti olimpici dopo le Olimpiadi del 2024? La questione è preoccupante, vista l’ampiezza del progetto. Il Villaggio Olimpico si estenderà su 51 ettari, a Saint-Denis, Saint-Ouen e L’Île-Saint-Denis, con 17.000 posti letto per ospitare gli atleti. Dovrebbe essere convertito in 22.000 unità abitative, 900 unità abitative per studenti, 100.000 m² di uffici e 3 ettari di spazio verde. Gli alloggi saranno di alta qualità e quindi finanziariamente inaccessibili per gran parte della popolazione locale.

L’organizzazione dei Giochi Olimpici a Saint-Denis, e tutto ciò che ne deriva, porterà ad un aumento del prezzo dei terreni e delle abitazioni intorno allo Stade de France e al futuro Villaggio Olimpico.

Con la costruzione della Gare de Grand Paris e delle nuove linee della metropolitana – estensione delle linee 12 e 14 e creazione della 16 – Saint-Denis diventerà un’area molto attraente per i promotori immobiliari. I prezzi degli affitti aumenteranno, soprattutto quelli delle abitazioni costruite nell’ambito della conversione degli impianti olimpici. I quartieri popolari della zona subiranno un profondo processo di gentrificazione che costringerà gran parte della popolazione che attualmente vi abita ad andarsene.

Fonte

Libano, giorno 40

Manifestazione davanti all’ambasciata americana in Libano, ad Aoukar, contro le interferenze straniere, 24 novembre 2019. I manifestanti sono per lo più sostenitori del Partito comunista libanese, altri partiti di sinistra e Hezbollah (in foto).

*****

Hezbollah, per bocca del suo Segretario Generale Hassan Nasrallah, si oppone alle interferenze americane negli affari libanesi. Ciò va tutto in suo onore. Allo stesso tempo, ha approvato la road map avviata da Saad Hariri in risposta alla crisi che ha scosso il paese e sfidata dal movimento popolare.

Questo è classicamente definito “il grande divario”. O se preferisci, l’arte di sostenere una cosa e il suo contrario.

È certo che questa posizione porta direttamente alla demagogia e alla mancanza di fiducia nei confronti del suo autore.

In effetti, qual è la tabella di marcia del signor Hariri se non le direttive della Banca mondiale che sono guidate da vicino dall’amministrazione americana?

Quindi c’è una grave contraddizione che il signor Nasrallah deve superare rapidamente se vuole mantenere un minimo di serietà.

Ma, questo è il punto, il leader religioso non può, per la semplice ragione che fa parte di un sistema che ha raggiunto i suoi limiti storici. È impossibile che allo stesso tempo faccia parte del confessionalismo politico e si opponga durevolmente a Israele, il quale è uno stato espansionista basato su una concezione religiosa di ispirazione razzista costruita nella Palestina occupata al confine con il Libano.

Ancora una volta è il “grande divario”.

In effetti, con l’attuale rivoluzione, che mira a stabilire uno stato civile moderno e democratico in Libano, diametralmente opposto allo stato sionista, la cosiddetta resistenza “islamica” è ora a un bivio.

Questo tipo di resistenza non è più necessaria. Deve fare una scelta storica: o trasformarsi integrandosi in una resistenza nazionale aperta a tutto il popolo libanese di tutte le fedi, etnie e regioni, oppure rimanere allineata agli interessi dei valletti della Banca Mondiale, strumento economico e finanziario per eccellenza l’imperialismo.

In breve, il signor Nasrallah deve scegliere tra servire gli interessi della grande massa del popolo o quelli della grande borghesia.

Il tempo sta per scadere. Deve decidere rapidamente.

Possano la sua intelligenza e la sua saggezza orientarsi nella giusta direzione.

Fonte

Strage di Piazza Fontana. Ha un nome chi mise la bomba

Cinquanta anni dopo la Strage di Stato del 12 dicembre 1969 in piazza Fontana, emerge un nome per l’uomo che avrebbe messo materialmente la bomba nella Banca dell’Agricoltura.

Secondo il libro dato alle stampe dal giudice Guido Salvini, il magistrato che con la sua inchiesta riuscì a far riaprire il processo per la strage, l’uomo sarebbe Claudio Bizzarri, veronese, ex parà e militante dell’organizzazione neofascista Ordine Nuovo. Negli anni subito dopo la strage si rifugiò nella Grecia dei colonnelli, successivamente in Svizzera per poi rientrare in Italia.

Nel libro “La maledizione di Piazza Fontana”, sempre secondo Guido Salvini, a confezionare l’ordigno fu il fascista Delfo Zorzi oggi residente in Giappone e per il quale, diversamente che per Cesare Battisti, non è mai stata richiesta l’estradizione.

Ma nel Giugno del 2005 la Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione dei neofascisti imputati per la strage del 12 dicembre 1969 sostenendo che i colpevoli erano quelli del primo processo, ma essendo stati già giudicati e assolti per lo stesso reato non potevano essere di nuovo processati.

È il settembre del 2008 quando il giudice Guido Salvini, autore dell’indagine che aveva portato all’ultimo processo sulla strage, riceve la lettera di un ex fascista di Ordine Nuovo padovano. “La prego contattarmi personalmente per novità su piazza Fontana.” è il primo passo di una lunga e puntigliosa inchiesta, a questo punto privata da parte dell’ex magistrato.

Nelle prossime due settimane parleremo della Strage di Stato in diverse città italiane dopo aver dato alla ristampa il nostro opuscolo: “Piazza Fontana, una strage lunga cinquanta anni”. Restiamo convinti che se la realtà giudiziaria sulla strage è ormai seppellita, quella storica e politica è di straordinaria importanza che venga conosciuta, impugnata e attualizzata.

Fonte

29/11/2019

Sciascia e l’antimafia: trent’anni di polemiche

di Umberto Santino

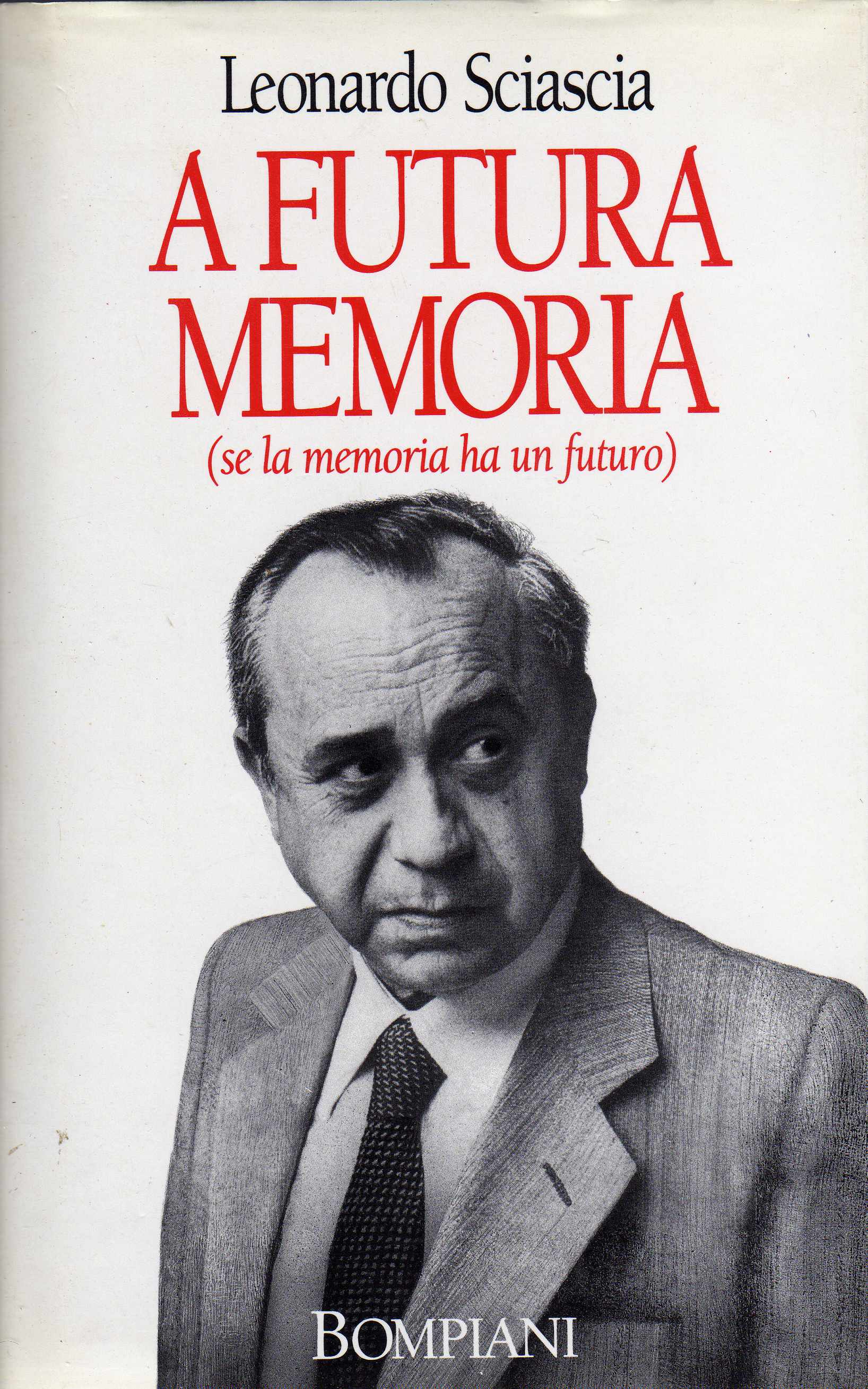

«A futura memoria (se la memoria ha un futuro)» è il titolo del libro in cui, nel dicembre 1989, poco dopo la sua scomparsa, sono stati pubblicati alcuni scritti di Leonardo Sciascia, tra cui l’articolo del “Corriere della sera” del 10 gennaio 1987, con il titolo, redazionale, “I professionisti dell’antimafia” [1].

In quell’articolo Sciascia esordiva con una lunga citazione dal suo romanzo Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, in cui il protagonista, il capitano Bellodi, ripensa l’esperienza del prefetto Mori, durante il periodo fascista, disapprova la sua azione fondata sulla sospensione delle garanzie costituzionali in Sicilia e indica un’altra strada: «bisognerebbe sorprendere la gente nel covo dell’inadempienza fiscale, come in America… Bisognerebbe, di colpo, piombare nelle banche: mettere mani esperte nella contabilità… delle grandi e piccole aziende, revisionare i catasti… annusare intorno alle ville, le automobili fuori serie… e confrontare questi segni di ricchezza agli stipendi e tirarne il giusto senso». E aggiungeva un’altra autocitazione, tratta dal romanzo A ciascuno il suo, del 1966: «Ma il fatto è… che l’Italia è un così felice Paese che quando si cominciano a combattere le mafie vernacole vuol dire che se ne è stabilita una in lingua» [2].

Seguivano dei riferimenti al libro La mafia durante il fascismo dello storico Christopher Duggan, recentemente scomparso, e a una piéce teatrale, La Mafia, di Luigi Sturzo, il prete fondatore del Partito popolare, di cui si sono trovati solo gli abbozzi del quinto atto, che davano un’immagine inquietante della realtà della mafia [3]. Il riferimento centrale nel corpo dell’articolo era il libro di Duggan, considerato «un’accurata indagine e sensata analisi» su mafia e fascismo. In effetti il testo di Duggan era basato su una ricerca archivistica abbastanza attenta, ma arrivava a una conclusione inaccettabile: che il fascismo avesse inventato la mafia. Certamente il fascismo ha utilizzato la lotta alla mafia per risolvere i suoi conflitti interni, ma la mafia c’era, non era un’invenzione. Il prefetto Mori ha potuto agire solo fino a un certo punto; il tentativo di andare oltre quel punto, colpendo politici e grandi agrari collusi con la mafia, è stato arrestato con il suo precoce pensionamento. Sciascia utilizza il libro dello storico inglese per trarne un’indicazione: «l’antimafia come strumento di potere». E avverte che quello che è accaduto con il fascismo può «accadere anche in un sistema democratico, retorica aiutando e spirito critico mancando».

Per avallare questo assunto venivano fatti degli esempi: un sindaco, innominato, ma il riferimento era a Leoluca Orlando, che «per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi – in interviste televisive e scolastiche, in convegni, conferenze e cortei – come antimafioso, anche se dedicherà tutto il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per occuparsi dei problemi del paese o della città che amministra». L’altro esempio aveva nomi e cognome: il magistrato Paolo Emanuele Borsellino che, per avere svolto indagini sulla mafia, aveva scavalcato un magistrato più anziano ed era stato nominato procuratore a Marsala. La conclusione di Sciascia era tranchant: «i lettori prendano atto che nulla vale più in Sicilia, per far carriera nella magistratura, del prender parte a processi di stampo mafioso». Era evidente che tutta l’analisi precedente, volta al passato, era solo una preparazione per questa sciabolata rivolta al presente.

Le reazioni all’articolo di Sciascia, Il Coordinamento antimafia

Le reazioni all’articolo di Sciascia, pubblicato con un titolo redazionale che appesantiva ancora di più il contenuto, furono furenti. Fra gli altri ci fu un comunicato dell’associazione Coordinamento antimafia che, utilizzando la classificazione antropologica del capomafia don Mariano, coprotagonista del romanzo Il giorno della civetta, che distingueva uomini, mezz’uomini, ominicchi, pigliainculo e quaquaracquà, definiva Sciascia un quaquaracquà, cioè una nullità, e lo relegava «ai margini della società civile» [4].

Il Coordinamento antimafia era nato nel 1984 su proposta del Centro Impastato. Dopo una fase abbastanza travagliata di convivenza, in cui aveva tentato di collegare il variegato mondo dell’antimafia cittadina (aderirono 38 organizzazioni, tra associazioni, centri, comitati, sezioni di partito, frange di sindacato, ma alcune organizzazioni esistevano solo sulla carta) nel 1986 si era formata una singola associazione che aveva mantenuto quella denominazione ma in realtà coordinava solo se stessa e si configurerà sempre più come tifoseria del sindaco. Con l’aiuto di stampa e televisione si poneva come l’unico verbo antimafia. Agiva insieme come claque e come ordalia, ignorando tutto ciò che si muoveva al di fuori di essa e non era pronto a intrupparsi nelle sue file.

Il comunicato del Coordinamento suscitava la reazione di Sciascia che, si può dire, non aspettava altro per infierire. Definiva il Coordinamento «frangia fanatica e stupida di quel costituendo o costituito potere… un potere fondato sulla lotta alla mafia che non consente dubbio, dissenso, critica. Ne sono soddisfatto: si sono consegnati all’opinione di chi sa di avere un’opinione, nella loro vera immagine». A dire di Sciascia esso coordinava «interessi politici e stupidità» [5]. E il «Giornale di Sicilia», che plaudiva all’articolo di Sciascia, pensò bene di pubblicare i nomi dei componenti del Coordinamento, qualcosa che somigliava a una schedatura e a una gogna.

Tenendo conto dell’esperienza personale, il mio giudizio sul Coordinamento è ancora più duro di quello di Sciascia: bisogna mettere nel conto anche una sequela di scorrettezze; si potrebbe dire: la scorrettezza come regola, come modello relazionale e modo di essere. Qualche esempio: comunicati approvati e non dati alla stampa, poiché c’era una supervisione, occulta ma evidente, dei dirigenti del Pci e delle Acli, allora affiancati nella lotta contro l’installazione dei missili nucleari a Comiso; il peso esercitato dalle appartenenze a partiti e organizzazioni nazionali, al limite dell’arroganza e della presunzione; la superficialità e la mancanza d’interesse di tanti, che pure godevano di credito e di pubblicità. Ma un conto è il giudizio politico un altro la gogna.

Alla testa del Coordinamento e suoi ispiratori erano personaggi che, a dimostrazione della tempra della loro fede e della loro coerenza, dopo sono passati nel centrodestra, in piena bufera di berlusconismo, come dire il picco dell’immoralità pubblica nella storia dell’Italia repubblicana. Sbocco non nuovo di trasversalismi teorizzati e praticati e di “estremismi” fasulli. Per esempio, il gesuita Ennio Pintacuda, punto di riferimento per l’antimafia più pubblicizzata e grande sostenitore di Orlando, fino allo scontro con il confratello Bartolomeo Sorge e l’abbandono della Compagnia di Gesù, si è riposizionato nell’area filoberlusconiana, avendone in cambio la direzione del Cerisdi, un centro studi che per molto tempo ha goduto di lauti finanziamenti pubblici e mirava a formare la classe dirigente della città [6]. Altri, tra cui gli estensori del comunicato antisciascia e allora in prima linea nel Coordinamento, sono letteralmente scomparsi.

Un buco nell’acqua: il comunicato del Centro Impastato

Nel tentativo di riportare la polemica a un confronto civile, mettendo al centro i problemi e lasciando da parte offese e insulti, come presidente del Centro Impastato scrivevo un comunicato pubblicato dal giornale “L’Ora”. Ecco il testo:

«Abbiamo preferito non prendere la parola nel corso delle recenti polemiche perché il tono di esse ci è sembrato il meno adatto per una riflessione seria su alcuni problemi particolarmente gravi, che rischiano di aggravarsi ulteriormente. Ci limitiamo adesso ad alcune considerazioni molto sommarie su qualcuno di essi.

1) Valutazione dell’operato del sindaco Orlando e della giunta pentapartito. Il sindaco Orlando ha compiuto alcuni gesti (quali, per esempio, la costituzione di parte civile del Comune al maxiprocesso, le dichiarazioni fatte nel corso di esso, il tentativo di portare un minimo di trasparenza nella procedura di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche) che non possono non essere apprezzati, ma tutti i problemi di Palermo (la disoccupazione, il risanamento del centro storico, il funzionamento delle aziende municipalizzate etc. etc.) restano irrisolti per ragioni che non è difficile individuare: la Democrazia Cristiana rimane legata ai peggiori interessi, sotto la tutela di uomini come Lima, e il pentapartito è un pantano che non consente nessuna politica rinnovatrice. Ci sembra arrivato il momento di fare un bilancio di questa amministrazione comunale e di vedere se è possibile sbloccare una situazione di immobilismo, avvelenata da polemiche personalistiche.

2) Conformismo e anticonformismo. In una città in cui straripa l’assuefazione alla violenza, la stragrande maggioranza degli abitanti non si scuote neppure per l’assassinio di un bambino, si svolgono manifestazioni in cui s’inneggia alla mafia, dominano il conformismo filomafioso e l’indifferenza, parlare di «conformismo antimafioso» ci sembra un po’ troppo.

3) Antimafia: seria o da vetrina. È vero, c’è un’antimafia “da vetrina”, come qualcuno l’ha definita, ma vogliamo fare qualche esempio? Ci sembrano «antimafia da vetrina»: l’azione, abbastanza incolore, dei vari Alti Commissari contro la mafia; l’altrettanto incolore operato delle Commissioni antimafia, nazionale e regionale; le prediche con il morto davanti; le scoperte di grandi e piccoli inviati che hanno dovuto attendere l’uccisione di Dalla Chiesa per parlare di mafia come «questione nazionale» e lo hanno dimenticato il giorno dopo; i fumetti televisivi e cinematografici e le pubblicazioni di mafiologi improvvisati regolarmente prefate da firme “prestigiose”; buona parte delle attività svolte nelle scuole per utilizzare in qualche modo i finanziamenti regionali; i centri inesistenti che hanno finanziamenti pubblici per centinaia di milioni; le sigle fabbricate sulle ceneri di ipotesi più consistenti che si è fatto di tutto per non far maturare. Si collocano su un altro versante i pochissimi magistrati che, rischiando la vita, hanno svolto le inchieste più impegnative contro la mafia.

4) Problema della “giustizia giusta”. È il problema più grosso, e non è di facile soluzione. La mafia e la criminalità organizzata non sono una novità, ma le dimensioni e la complessità attuali lo sono, e gli attuali ordinamenti giuridici sono inadeguati per fronteggiare fenomeni che non sono una “emergenza” ma un dato strutturale.

Ci chiediamo: ci può essere “giustizia giusta” con gli assassinii regolarmente impuniti? Si ritiene che, passata l’onda alta delle uccisioni, tutto si risolva con l’«uscita dall’emergenza» e il ristabilimento delle regole del «garantismo classico»? Non occorre piuttosto elaborare una riforma del processo penale e della normativa vigente che tenga conto di questi fatti nuovi? Come intervenire sui canali di accumulazione illegale? Come troncare il meccanismo di simbiosi tra capitale illegale e legale garantito dal segreto bancario? Non si tratta di decretare “stati d’assedio”, o di avallare “teoremi Buscetta”, ma di trovare soluzioni adeguate a problemi che non possono essere minimizzati o considerati con ottiche tradizionali.

Per affrontare seriamente questi temi non ci pare che siano utili le polemiche, soprattutto quando si risolvono in ingiurie e scomuniche. Occorrono: coraggio, studio, serenità[7]».

Il comunicato cadeva nel vuoto. Commentavo: «Non è il momento adatto per discutere seriamente e serenamente. Bisogna schierarsi, come se si fosse nel pieno di un combattimento senza esclusione di colpi» [8].

La promozione di Borsellino e la bocciatura di Falcone

Successivamente alla pubblicazione dell’articolo, c’è stato un incontro tra Sciascia e Borsellino, in cui ci sarebbe stato un “chiarimento”. Sciascia ha ammesso di essere stato “mal consigliato” e non si può non osservare che uno come lui, maître-à-penser già da anni, non poteva non essere consapevole degli effetti che le sue parole avrebbero avuto. Avrebbe potuto e dovuto far attenzione a chi lo consigliava e a cosa consigliava.

Se la ferita sembrava rimarginata, e i rapporti fra Sciascia e Borsellino erano diventati quasi amichevoli e cordiali, in realtà nel profondo essa rimaneva aperta e sanguinante. Dopo la strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, in un incontro pubblico Borsellino, già consapevole di un destino che si avvicinava, in un accorato intervento, in cui ricostruiva le difficoltà e le inimicizie che avevano segnato la vita e l’attività di Falcone, diceva: «Tutto cominciò con quell’articolo sui professionisti dell’antimafia» [9].

Falcone era stato ostacolato più volte e in vari modi: bocciata la sua candidatura a Consigliere istruttore, al posto di Rocco Chinnici, fondatore del pool antimafia, assassinato il 29 luglio 1983; bocciata la sua candidatura al Consiglio superiore della magistratura. Si potrebbe dire che, dopo la mafia, i principali nemici di Falcone siano stati i suoi colleghi. Per invidia, per il peso della sua personalità, non ostentato ma effettivo, per la sua visibilità.

Si è detto e scritto che la bocciatura della candidatura di Falcone a capo del’Ufficio istruzione, allora strategico nella attività giudiziaria antimafia e successivamente abolito, sia stata il frutto dell’applicazione del criterio dell’anzianità, che portò a favorire un magistrato come Antonino Meli, che mai si era occupato di mafia e che smantellerà il pool antimafia, portando indietro di anni l’attività giudiziaria contro la mafia. E siccome il rispetto del criterio fondato sull’anzianità era proprio quello che voleva Sciascia, la colpa sarebbe sua. Accusa che gli si è rivolta in passato ed è ritornata nel giorni scorsi, in occasione del trentennale dell’articolo sul “Corriere”.

Sciascia aveva già risposto a quell’accusa. In un articolo sulla “Stampa” del 6 agosto 1988, scriveva: nel promuovere Borsellino il CSM si era «sottratto alla regola vigente senza però stabilirne un’altra. Se l’avesse in quel momento stabilita, il caso del dottor Falcone, con tutto quel che oggi importa, non ci sarebbe stato. Adottando un criterio per promuovere Borsellino e tornando invece alla vecchia regola per non promuovere Falcone, ecco il nodo che presto o tardi sarebbe venuto al pettine. La situazione di oggi, insomma, non l’ho inventata io con quel mio articolo sul ‘Corriere’: c’era, e non poteva che esplodere. Io non ho fatto che avvertirla, e tempestivamente» [10]. Non si può non dargli ragione.

Trent’anni dopo

Perché a trent’anni dall’articolo di Sciascia quelle parole vengono ricordate e riesplodono le polemiche? Tornano a confrontarsi, senza dialogare, due schieramenti. C’è chi considera Sciascia un maestro di pensiero e di vita, un profeta, e invita al pentimento, all’autocritica; chi sta dall’altro lato allora e ancor’oggi lo considera un bastian contrario che ha fatto danni all’antimafia, provocando l’isolamento dei magistrati più impegnati ed esponendoli alle critiche e all’avversione di coloro che hanno usato le sue parole per condannare e auto assolversi. Possiamo definirli i “professionisti della mafia”, a cominciare dai politici, dagli imprenditori, più o meno collusi, che, facendosi scudo del prestigio dello scrittore, passavano dal silenzio e dalla difensiva al contrattacco, nel momento in cui erano in difficoltà e il maxiprocesso veniva percepito come un inizio e più d’uno pensava che prima o poi sarebbe toccato a lui. Da ciò nascerà, dopo il successo del maxiprocesso in tutti i tre gradi di giudizio, lo smantellamento del pool antimafia. Ma questo non c’entra con il parere di Sciascia. Però la sua polemica, sbagliata nel tono, nella scelta degli esempi e del tempo, si prestava a quel tipo di uso strumentale.

I problemi che lo scrittore poneva erano reali: il pericolo della strumentalizzazione dell’antimafia, il rispetto delle regole, la democrazia come unica strada per lottare la mafia, poiché ha «tra le mani lo strumento che la tirannia non ha: il diritto, la legge uguale per tutti, la bilancia della giustizia» [11]. Il tema di fondo del discorso di Sciascia era il sistema di garanzie, cioè il garantismo. Ne aveva un’idea che sapeva di religioso, come se si trattasse di una sorta di depositum fidei. Partendo da alcuni esempi concreti, aveva intravisto una sua violazione, che si era ritenuto in dovere di denunciare come un vulnus all’ordinamento democratico, ma per molti anni il culto del garantismo più che la certezza del diritto aveva assicurato la certezza dell’impunità.

Sciascia ha per molti anni esercitato una sorta di magistero civile: come abbiamo visto, aveva indicato, nei primi anni ’60, le banche come il terreno su cui sondare l’accumulazione mafiosa; precedendo di quasi trent’anni il mio saggio «La mafia finanziaria» scritto e pubblicato quando imperversava lo stereotipo della mafia imprenditrice, per giunta disorganizzata [12]. Il maestro di Racalmuto, dopo aver raccontato la provincia siciliana [13], ha percorso una linea narrativa che mischiava i generi letterari, con ampio spazio per la trattazione saggistica, l’analisi sociologica e il compte philosophique. Il costante ancoraggio alla tradizione illuministica più che un vezzo letterario era un modello di scrittura e un metodo di indagine. I suoi apologhi su una società mafiosizzata nei suoi centri di potere, nei suoi codici culturali, nella sua pratica quotidiana, costituiscono una variazione sul tema del potere e delle sue implicazioni criminali, e questo è un patrimonio ormai consegnato alla storia della letteratura e alla cultura, non solo italiana.

Trent’anni dopo possiamo chiederci se le sue parole sono state una profezia. Certo, con quel che è accaduto negli ultimi anni, siamo portati a pensarlo. Un breve elenco: imprenditori che si mostravano in prima fila nella lotta alla mafia incriminati per i loro rapporti con Cosa nostra; uno di essi, che passava per promotore del movimento antiracket, colto in flagrante mentre intascava una mazzetta; un telegiornalista, insignito di award internazionali, che ha fatto passare una faccenda di corna per aggressione mafiosa; una magistrata, dirigente dell’ufficio che gestisce i beni confiscati, che ne aveva fatto un’azienda privata, assegnandoli ai suoi amici e ricevendone favori, in un classico do ut des; una prefetta che le teneva bordone. Con questo campionario di “buoni esempi” si deve riconoscere che la realtà ha superato le rappresentazioni dello scrittore, ma potremmo dire che non ci troviamo di fronte a «professionisti dell’antimafia» (i professionisti, cioè persone capaci e competenti, ci vogliono, per l’antimafia come per qualsiasi altro tema, arduo e complesso, quelli che fanno danno sono i dilettanti e i cialtroni) ma a dei cattivi attori che hanno recitato la commedia dell’antimafia. La cosa grave, e che ci induce a una impietosa riflessione, è che tanti ci hanno creduto.

Ma quel che ci interessa oggi è lo “stato dell’arte” dell’antimafia. Cos’è accaduto dopo le polemiche del 1987, a parte gli episodi già richiamati? Sono sorti comitati, centri, associazioni e fondazioni, quasi tutti vanno avanti con finanziamenti ottenuti con metodi personalistici e clientelari. La proposta del Centro Impastato che la Regione Sicilia si doti di una legge che fissi criteri oggettivi per l’erogazione dei fondi pubblici è stata isolata, come se fosse una stranezza, la trovata eccentrica di chi non conosce le regole del gioco. In realtà, le conosce ma non le accetta.

Nel 1995 è nata Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, sulla base di associazioni nazionali come le Acli, l’Arci, la Sinistra giovanile del Pds, legate direttamente o indirettamente ai partiti, e il primo, consistente, nucleo di adesioni si è costituito con l’elenco dalle loro sezioni locali, a prescindere se fossero o meno impegnate in attività antimafia. I referenti regionali sono stati nominati sulla base della loro appartenenze a queste associazioni. In Sicilia è toccato a una rappresentante dell’Arci, che mai si era vista in iniziative antimafia. Successivamente la referente si è candidata con Forza Italia ed è stata “dimissionata”. Dimissionati due vicepresidenti e i responsabili per il lavoro nelle scuole e per i beni confiscati, senza nessuna discussione. Chi scrive è stato sospeso, e si è dimesso, dopo aver posto problemi di democrazia interna, dovuti al leaderismo carismatico del fondatore, il sacerdote Luigi Ciotti. Recentemente è stato “licenziato” con un messaggino il figlio di Pio La Torre, protagonista delle lotte contadine, dirigente comunista e parlamentare nazionale, ucciso il 30 aprile del 1982.

Le attività continuative sono quelle nelle scuole, del movimento antiracket, per l’uso sociale dei beni confiscati. Nelle scuole l’educazione alla legalità si riduce troppo spesso a prediche senza analisi, al richiamo al rispetto delle leggi, ignorando che ancora più grave dell’illegalità mafiosa è quella delle istituzioni, che hanno troppi scheletri negli armadi e nessuna volontà di aprirli. Le associazioni antiracket, con esempi significativi, si limitano alle regioni meridionali, nonostante che le estorsioni siano ormai presenti sul territorio nazionale; l’uso sociale dei beni confiscati si limita a una decina di cooperative in tutta l’Italia.

Sul terreno della giustizia accanto a magistrati seriamente impegnati ci sono altri in vetrina o in giro con un personaggio come il direttore della rivista “Antimafia duemila”, che dice di avere ricevuto dalla Madonna di Fatima la mission di lottare la mafia, anticristo del nostro tempo, di avere le stimmate e di essere il maggiore esperto di Ufo! Qualche altro magistrato, smessa temporaneamente o definitivamente la toga, fa da foglia di fico a potenti in cerca di credenziali o si candida come salvatore della patria, andando incontro a patetici insuccessi. Sulla stampa e alla televisione qualcuno si atteggia a monopolista del pensiero unico antimafioso.

Il processo in corso sulla “trattativa” Stato-mafia rischia di delegare al potere giudiziario problemi, come il rapporto tra mafia, politica e istituzioni, che dovrebbero essere affrontati e risolti dall’intera società. Viviamo una crisi della democrazia, all’interno di una crisi più generale frutto del dominio del capitalismo finanziario e della dittatura del mercato globalizzato, che aggravano squilibri territoriali e divari sociali. In Italia, dopo vent’anni di Berlusconi, andato al potere con milioni di voti, sembrava che ci si potesse rialzare, con uno scatto di dignità. Ma i giovani “rottamatori” hanno fatto, o tentato di fare, quello che non è riuscito al patriarca di Arcore, abolendo l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che tutela i licenziati senza giusta causa, e progettando una riforma costituzionale impresentabile. Per fortuna il 4 dicembre c’è stato il referendum, ma non possiamo campare solo di referendum. Bisogna ripensare e ricostruire i fondamenti del vivere quotidiano. Su questa strada la lezione di Sciascia (considerato per tutta la sua opera, e non per un singolo episodio, che può essere criticabile) con i suoi meriti e le sue contraddizioni può essere un buon bagaglio di viaggio e le sue pagine, lette con attenzione e non con devozione, ci servono ancora per capire in che mondo viviamo, anche se la realtà è andata al di là delle sue più pessimistiche previsioni.

Note:

[1] L. Sciascia, A futura memoria (se la memoria ha un futuro), Bompiani, Milano 1989. Le citazioni successive sono tratte da questo libro.

[2] L. Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi, Torino 1961; A ciascuno il suo, Einaudi, Torino 1966.

[3] C. Duggan, La mafia durante il fascismo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1986; L. Sturzo, La Mafia, in Scritti inediti 1890-1924, Cinque Lune, Roma 1974.

[4] Cfr. U. Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile, Editori Runiti University Press, Roma 2009, terza edizione, pp. 325 ss. Anche per le successive considerazioni si rimanda a questo testo.

[5] L. Sciascia, A futura memoria, cit., pp. 131 ss.

[6] U: Santino, Storia del movimento antimafia, cit., p. 395.

[7] “L’Ora”, 3 febbraio 1987, Troppa antimafia? ma dai; il comunicato è pubblicato in appendice al mio L’alleanza e il compromesso. Mafia e politica dai tempi di Lima e Andreotti ali giorni nostri, Rubbettino, Soveria Mannelli 1997, pp.269 s.

[8] U. Santino, L’alleanza e il compromesso, cit., p. 77.

[9] L’incontro, organizzato dalla rivista “Micromega”, si svolse il 25 giugno 1992, presso la Biblioteca comunale di Palermo.

[10] In L.Sciascia, A futura memoria, cit., p. 153.

[11] Ibidem, p. 139.

[12] U. Santino, La mafia finanziaria. Accumulazione illegale e complesso finanziario-industrale, in “Segno” nn. 69-70, aprile maggio 1986, pp. 7-49, trad. inglese: The financial mafia. The illegal accumulation of wealth and the financial-industrial complex, in “Contemporary Crises”, vol. 12, n. 3, September 1988, pp.203-243, e in www.centroimpastato.com; P. Arlacchi La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, il Mulino, Bologna 1983, a cui è ispirata la legge antimafia del 1982, che non considerava la dimensione finanziaria che già allora si affermava a grandi passi.

[13] L. Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, Laterza, Bari 1956.

Fonte

«A futura memoria (se la memoria ha un futuro)» è il titolo del libro in cui, nel dicembre 1989, poco dopo la sua scomparsa, sono stati pubblicati alcuni scritti di Leonardo Sciascia, tra cui l’articolo del “Corriere della sera” del 10 gennaio 1987, con il titolo, redazionale, “I professionisti dell’antimafia” [1].

In quell’articolo Sciascia esordiva con una lunga citazione dal suo romanzo Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, in cui il protagonista, il capitano Bellodi, ripensa l’esperienza del prefetto Mori, durante il periodo fascista, disapprova la sua azione fondata sulla sospensione delle garanzie costituzionali in Sicilia e indica un’altra strada: «bisognerebbe sorprendere la gente nel covo dell’inadempienza fiscale, come in America… Bisognerebbe, di colpo, piombare nelle banche: mettere mani esperte nella contabilità… delle grandi e piccole aziende, revisionare i catasti… annusare intorno alle ville, le automobili fuori serie… e confrontare questi segni di ricchezza agli stipendi e tirarne il giusto senso». E aggiungeva un’altra autocitazione, tratta dal romanzo A ciascuno il suo, del 1966: «Ma il fatto è… che l’Italia è un così felice Paese che quando si cominciano a combattere le mafie vernacole vuol dire che se ne è stabilita una in lingua» [2].

Seguivano dei riferimenti al libro La mafia durante il fascismo dello storico Christopher Duggan, recentemente scomparso, e a una piéce teatrale, La Mafia, di Luigi Sturzo, il prete fondatore del Partito popolare, di cui si sono trovati solo gli abbozzi del quinto atto, che davano un’immagine inquietante della realtà della mafia [3]. Il riferimento centrale nel corpo dell’articolo era il libro di Duggan, considerato «un’accurata indagine e sensata analisi» su mafia e fascismo. In effetti il testo di Duggan era basato su una ricerca archivistica abbastanza attenta, ma arrivava a una conclusione inaccettabile: che il fascismo avesse inventato la mafia. Certamente il fascismo ha utilizzato la lotta alla mafia per risolvere i suoi conflitti interni, ma la mafia c’era, non era un’invenzione. Il prefetto Mori ha potuto agire solo fino a un certo punto; il tentativo di andare oltre quel punto, colpendo politici e grandi agrari collusi con la mafia, è stato arrestato con il suo precoce pensionamento. Sciascia utilizza il libro dello storico inglese per trarne un’indicazione: «l’antimafia come strumento di potere». E avverte che quello che è accaduto con il fascismo può «accadere anche in un sistema democratico, retorica aiutando e spirito critico mancando».

Per avallare questo assunto venivano fatti degli esempi: un sindaco, innominato, ma il riferimento era a Leoluca Orlando, che «per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi – in interviste televisive e scolastiche, in convegni, conferenze e cortei – come antimafioso, anche se dedicherà tutto il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per occuparsi dei problemi del paese o della città che amministra». L’altro esempio aveva nomi e cognome: il magistrato Paolo Emanuele Borsellino che, per avere svolto indagini sulla mafia, aveva scavalcato un magistrato più anziano ed era stato nominato procuratore a Marsala. La conclusione di Sciascia era tranchant: «i lettori prendano atto che nulla vale più in Sicilia, per far carriera nella magistratura, del prender parte a processi di stampo mafioso». Era evidente che tutta l’analisi precedente, volta al passato, era solo una preparazione per questa sciabolata rivolta al presente.

Le reazioni all’articolo di Sciascia, Il Coordinamento antimafia

Le reazioni all’articolo di Sciascia, pubblicato con un titolo redazionale che appesantiva ancora di più il contenuto, furono furenti. Fra gli altri ci fu un comunicato dell’associazione Coordinamento antimafia che, utilizzando la classificazione antropologica del capomafia don Mariano, coprotagonista del romanzo Il giorno della civetta, che distingueva uomini, mezz’uomini, ominicchi, pigliainculo e quaquaracquà, definiva Sciascia un quaquaracquà, cioè una nullità, e lo relegava «ai margini della società civile» [4].

Il Coordinamento antimafia era nato nel 1984 su proposta del Centro Impastato. Dopo una fase abbastanza travagliata di convivenza, in cui aveva tentato di collegare il variegato mondo dell’antimafia cittadina (aderirono 38 organizzazioni, tra associazioni, centri, comitati, sezioni di partito, frange di sindacato, ma alcune organizzazioni esistevano solo sulla carta) nel 1986 si era formata una singola associazione che aveva mantenuto quella denominazione ma in realtà coordinava solo se stessa e si configurerà sempre più come tifoseria del sindaco. Con l’aiuto di stampa e televisione si poneva come l’unico verbo antimafia. Agiva insieme come claque e come ordalia, ignorando tutto ciò che si muoveva al di fuori di essa e non era pronto a intrupparsi nelle sue file.

Il comunicato del Coordinamento suscitava la reazione di Sciascia che, si può dire, non aspettava altro per infierire. Definiva il Coordinamento «frangia fanatica e stupida di quel costituendo o costituito potere… un potere fondato sulla lotta alla mafia che non consente dubbio, dissenso, critica. Ne sono soddisfatto: si sono consegnati all’opinione di chi sa di avere un’opinione, nella loro vera immagine». A dire di Sciascia esso coordinava «interessi politici e stupidità» [5]. E il «Giornale di Sicilia», che plaudiva all’articolo di Sciascia, pensò bene di pubblicare i nomi dei componenti del Coordinamento, qualcosa che somigliava a una schedatura e a una gogna.

Tenendo conto dell’esperienza personale, il mio giudizio sul Coordinamento è ancora più duro di quello di Sciascia: bisogna mettere nel conto anche una sequela di scorrettezze; si potrebbe dire: la scorrettezza come regola, come modello relazionale e modo di essere. Qualche esempio: comunicati approvati e non dati alla stampa, poiché c’era una supervisione, occulta ma evidente, dei dirigenti del Pci e delle Acli, allora affiancati nella lotta contro l’installazione dei missili nucleari a Comiso; il peso esercitato dalle appartenenze a partiti e organizzazioni nazionali, al limite dell’arroganza e della presunzione; la superficialità e la mancanza d’interesse di tanti, che pure godevano di credito e di pubblicità. Ma un conto è il giudizio politico un altro la gogna.

Alla testa del Coordinamento e suoi ispiratori erano personaggi che, a dimostrazione della tempra della loro fede e della loro coerenza, dopo sono passati nel centrodestra, in piena bufera di berlusconismo, come dire il picco dell’immoralità pubblica nella storia dell’Italia repubblicana. Sbocco non nuovo di trasversalismi teorizzati e praticati e di “estremismi” fasulli. Per esempio, il gesuita Ennio Pintacuda, punto di riferimento per l’antimafia più pubblicizzata e grande sostenitore di Orlando, fino allo scontro con il confratello Bartolomeo Sorge e l’abbandono della Compagnia di Gesù, si è riposizionato nell’area filoberlusconiana, avendone in cambio la direzione del Cerisdi, un centro studi che per molto tempo ha goduto di lauti finanziamenti pubblici e mirava a formare la classe dirigente della città [6]. Altri, tra cui gli estensori del comunicato antisciascia e allora in prima linea nel Coordinamento, sono letteralmente scomparsi.

Un buco nell’acqua: il comunicato del Centro Impastato

Nel tentativo di riportare la polemica a un confronto civile, mettendo al centro i problemi e lasciando da parte offese e insulti, come presidente del Centro Impastato scrivevo un comunicato pubblicato dal giornale “L’Ora”. Ecco il testo:

«Abbiamo preferito non prendere la parola nel corso delle recenti polemiche perché il tono di esse ci è sembrato il meno adatto per una riflessione seria su alcuni problemi particolarmente gravi, che rischiano di aggravarsi ulteriormente. Ci limitiamo adesso ad alcune considerazioni molto sommarie su qualcuno di essi.

1) Valutazione dell’operato del sindaco Orlando e della giunta pentapartito. Il sindaco Orlando ha compiuto alcuni gesti (quali, per esempio, la costituzione di parte civile del Comune al maxiprocesso, le dichiarazioni fatte nel corso di esso, il tentativo di portare un minimo di trasparenza nella procedura di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche) che non possono non essere apprezzati, ma tutti i problemi di Palermo (la disoccupazione, il risanamento del centro storico, il funzionamento delle aziende municipalizzate etc. etc.) restano irrisolti per ragioni che non è difficile individuare: la Democrazia Cristiana rimane legata ai peggiori interessi, sotto la tutela di uomini come Lima, e il pentapartito è un pantano che non consente nessuna politica rinnovatrice. Ci sembra arrivato il momento di fare un bilancio di questa amministrazione comunale e di vedere se è possibile sbloccare una situazione di immobilismo, avvelenata da polemiche personalistiche.

2) Conformismo e anticonformismo. In una città in cui straripa l’assuefazione alla violenza, la stragrande maggioranza degli abitanti non si scuote neppure per l’assassinio di un bambino, si svolgono manifestazioni in cui s’inneggia alla mafia, dominano il conformismo filomafioso e l’indifferenza, parlare di «conformismo antimafioso» ci sembra un po’ troppo.

3) Antimafia: seria o da vetrina. È vero, c’è un’antimafia “da vetrina”, come qualcuno l’ha definita, ma vogliamo fare qualche esempio? Ci sembrano «antimafia da vetrina»: l’azione, abbastanza incolore, dei vari Alti Commissari contro la mafia; l’altrettanto incolore operato delle Commissioni antimafia, nazionale e regionale; le prediche con il morto davanti; le scoperte di grandi e piccoli inviati che hanno dovuto attendere l’uccisione di Dalla Chiesa per parlare di mafia come «questione nazionale» e lo hanno dimenticato il giorno dopo; i fumetti televisivi e cinematografici e le pubblicazioni di mafiologi improvvisati regolarmente prefate da firme “prestigiose”; buona parte delle attività svolte nelle scuole per utilizzare in qualche modo i finanziamenti regionali; i centri inesistenti che hanno finanziamenti pubblici per centinaia di milioni; le sigle fabbricate sulle ceneri di ipotesi più consistenti che si è fatto di tutto per non far maturare. Si collocano su un altro versante i pochissimi magistrati che, rischiando la vita, hanno svolto le inchieste più impegnative contro la mafia.

4) Problema della “giustizia giusta”. È il problema più grosso, e non è di facile soluzione. La mafia e la criminalità organizzata non sono una novità, ma le dimensioni e la complessità attuali lo sono, e gli attuali ordinamenti giuridici sono inadeguati per fronteggiare fenomeni che non sono una “emergenza” ma un dato strutturale.

Ci chiediamo: ci può essere “giustizia giusta” con gli assassinii regolarmente impuniti? Si ritiene che, passata l’onda alta delle uccisioni, tutto si risolva con l’«uscita dall’emergenza» e il ristabilimento delle regole del «garantismo classico»? Non occorre piuttosto elaborare una riforma del processo penale e della normativa vigente che tenga conto di questi fatti nuovi? Come intervenire sui canali di accumulazione illegale? Come troncare il meccanismo di simbiosi tra capitale illegale e legale garantito dal segreto bancario? Non si tratta di decretare “stati d’assedio”, o di avallare “teoremi Buscetta”, ma di trovare soluzioni adeguate a problemi che non possono essere minimizzati o considerati con ottiche tradizionali.

Per affrontare seriamente questi temi non ci pare che siano utili le polemiche, soprattutto quando si risolvono in ingiurie e scomuniche. Occorrono: coraggio, studio, serenità[7]».

Il comunicato cadeva nel vuoto. Commentavo: «Non è il momento adatto per discutere seriamente e serenamente. Bisogna schierarsi, come se si fosse nel pieno di un combattimento senza esclusione di colpi» [8].

La promozione di Borsellino e la bocciatura di Falcone

Successivamente alla pubblicazione dell’articolo, c’è stato un incontro tra Sciascia e Borsellino, in cui ci sarebbe stato un “chiarimento”. Sciascia ha ammesso di essere stato “mal consigliato” e non si può non osservare che uno come lui, maître-à-penser già da anni, non poteva non essere consapevole degli effetti che le sue parole avrebbero avuto. Avrebbe potuto e dovuto far attenzione a chi lo consigliava e a cosa consigliava.

Se la ferita sembrava rimarginata, e i rapporti fra Sciascia e Borsellino erano diventati quasi amichevoli e cordiali, in realtà nel profondo essa rimaneva aperta e sanguinante. Dopo la strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, in un incontro pubblico Borsellino, già consapevole di un destino che si avvicinava, in un accorato intervento, in cui ricostruiva le difficoltà e le inimicizie che avevano segnato la vita e l’attività di Falcone, diceva: «Tutto cominciò con quell’articolo sui professionisti dell’antimafia» [9].

Falcone era stato ostacolato più volte e in vari modi: bocciata la sua candidatura a Consigliere istruttore, al posto di Rocco Chinnici, fondatore del pool antimafia, assassinato il 29 luglio 1983; bocciata la sua candidatura al Consiglio superiore della magistratura. Si potrebbe dire che, dopo la mafia, i principali nemici di Falcone siano stati i suoi colleghi. Per invidia, per il peso della sua personalità, non ostentato ma effettivo, per la sua visibilità.

Si è detto e scritto che la bocciatura della candidatura di Falcone a capo del’Ufficio istruzione, allora strategico nella attività giudiziaria antimafia e successivamente abolito, sia stata il frutto dell’applicazione del criterio dell’anzianità, che portò a favorire un magistrato come Antonino Meli, che mai si era occupato di mafia e che smantellerà il pool antimafia, portando indietro di anni l’attività giudiziaria contro la mafia. E siccome il rispetto del criterio fondato sull’anzianità era proprio quello che voleva Sciascia, la colpa sarebbe sua. Accusa che gli si è rivolta in passato ed è ritornata nel giorni scorsi, in occasione del trentennale dell’articolo sul “Corriere”.

Sciascia aveva già risposto a quell’accusa. In un articolo sulla “Stampa” del 6 agosto 1988, scriveva: nel promuovere Borsellino il CSM si era «sottratto alla regola vigente senza però stabilirne un’altra. Se l’avesse in quel momento stabilita, il caso del dottor Falcone, con tutto quel che oggi importa, non ci sarebbe stato. Adottando un criterio per promuovere Borsellino e tornando invece alla vecchia regola per non promuovere Falcone, ecco il nodo che presto o tardi sarebbe venuto al pettine. La situazione di oggi, insomma, non l’ho inventata io con quel mio articolo sul ‘Corriere’: c’era, e non poteva che esplodere. Io non ho fatto che avvertirla, e tempestivamente» [10]. Non si può non dargli ragione.

Trent’anni dopo

Perché a trent’anni dall’articolo di Sciascia quelle parole vengono ricordate e riesplodono le polemiche? Tornano a confrontarsi, senza dialogare, due schieramenti. C’è chi considera Sciascia un maestro di pensiero e di vita, un profeta, e invita al pentimento, all’autocritica; chi sta dall’altro lato allora e ancor’oggi lo considera un bastian contrario che ha fatto danni all’antimafia, provocando l’isolamento dei magistrati più impegnati ed esponendoli alle critiche e all’avversione di coloro che hanno usato le sue parole per condannare e auto assolversi. Possiamo definirli i “professionisti della mafia”, a cominciare dai politici, dagli imprenditori, più o meno collusi, che, facendosi scudo del prestigio dello scrittore, passavano dal silenzio e dalla difensiva al contrattacco, nel momento in cui erano in difficoltà e il maxiprocesso veniva percepito come un inizio e più d’uno pensava che prima o poi sarebbe toccato a lui. Da ciò nascerà, dopo il successo del maxiprocesso in tutti i tre gradi di giudizio, lo smantellamento del pool antimafia. Ma questo non c’entra con il parere di Sciascia. Però la sua polemica, sbagliata nel tono, nella scelta degli esempi e del tempo, si prestava a quel tipo di uso strumentale.

I problemi che lo scrittore poneva erano reali: il pericolo della strumentalizzazione dell’antimafia, il rispetto delle regole, la democrazia come unica strada per lottare la mafia, poiché ha «tra le mani lo strumento che la tirannia non ha: il diritto, la legge uguale per tutti, la bilancia della giustizia» [11]. Il tema di fondo del discorso di Sciascia era il sistema di garanzie, cioè il garantismo. Ne aveva un’idea che sapeva di religioso, come se si trattasse di una sorta di depositum fidei. Partendo da alcuni esempi concreti, aveva intravisto una sua violazione, che si era ritenuto in dovere di denunciare come un vulnus all’ordinamento democratico, ma per molti anni il culto del garantismo più che la certezza del diritto aveva assicurato la certezza dell’impunità.

Sciascia ha per molti anni esercitato una sorta di magistero civile: come abbiamo visto, aveva indicato, nei primi anni ’60, le banche come il terreno su cui sondare l’accumulazione mafiosa; precedendo di quasi trent’anni il mio saggio «La mafia finanziaria» scritto e pubblicato quando imperversava lo stereotipo della mafia imprenditrice, per giunta disorganizzata [12]. Il maestro di Racalmuto, dopo aver raccontato la provincia siciliana [13], ha percorso una linea narrativa che mischiava i generi letterari, con ampio spazio per la trattazione saggistica, l’analisi sociologica e il compte philosophique. Il costante ancoraggio alla tradizione illuministica più che un vezzo letterario era un modello di scrittura e un metodo di indagine. I suoi apologhi su una società mafiosizzata nei suoi centri di potere, nei suoi codici culturali, nella sua pratica quotidiana, costituiscono una variazione sul tema del potere e delle sue implicazioni criminali, e questo è un patrimonio ormai consegnato alla storia della letteratura e alla cultura, non solo italiana.

Trent’anni dopo possiamo chiederci se le sue parole sono state una profezia. Certo, con quel che è accaduto negli ultimi anni, siamo portati a pensarlo. Un breve elenco: imprenditori che si mostravano in prima fila nella lotta alla mafia incriminati per i loro rapporti con Cosa nostra; uno di essi, che passava per promotore del movimento antiracket, colto in flagrante mentre intascava una mazzetta; un telegiornalista, insignito di award internazionali, che ha fatto passare una faccenda di corna per aggressione mafiosa; una magistrata, dirigente dell’ufficio che gestisce i beni confiscati, che ne aveva fatto un’azienda privata, assegnandoli ai suoi amici e ricevendone favori, in un classico do ut des; una prefetta che le teneva bordone. Con questo campionario di “buoni esempi” si deve riconoscere che la realtà ha superato le rappresentazioni dello scrittore, ma potremmo dire che non ci troviamo di fronte a «professionisti dell’antimafia» (i professionisti, cioè persone capaci e competenti, ci vogliono, per l’antimafia come per qualsiasi altro tema, arduo e complesso, quelli che fanno danno sono i dilettanti e i cialtroni) ma a dei cattivi attori che hanno recitato la commedia dell’antimafia. La cosa grave, e che ci induce a una impietosa riflessione, è che tanti ci hanno creduto.

Ma quel che ci interessa oggi è lo “stato dell’arte” dell’antimafia. Cos’è accaduto dopo le polemiche del 1987, a parte gli episodi già richiamati? Sono sorti comitati, centri, associazioni e fondazioni, quasi tutti vanno avanti con finanziamenti ottenuti con metodi personalistici e clientelari. La proposta del Centro Impastato che la Regione Sicilia si doti di una legge che fissi criteri oggettivi per l’erogazione dei fondi pubblici è stata isolata, come se fosse una stranezza, la trovata eccentrica di chi non conosce le regole del gioco. In realtà, le conosce ma non le accetta.

Nel 1995 è nata Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, sulla base di associazioni nazionali come le Acli, l’Arci, la Sinistra giovanile del Pds, legate direttamente o indirettamente ai partiti, e il primo, consistente, nucleo di adesioni si è costituito con l’elenco dalle loro sezioni locali, a prescindere se fossero o meno impegnate in attività antimafia. I referenti regionali sono stati nominati sulla base della loro appartenenze a queste associazioni. In Sicilia è toccato a una rappresentante dell’Arci, che mai si era vista in iniziative antimafia. Successivamente la referente si è candidata con Forza Italia ed è stata “dimissionata”. Dimissionati due vicepresidenti e i responsabili per il lavoro nelle scuole e per i beni confiscati, senza nessuna discussione. Chi scrive è stato sospeso, e si è dimesso, dopo aver posto problemi di democrazia interna, dovuti al leaderismo carismatico del fondatore, il sacerdote Luigi Ciotti. Recentemente è stato “licenziato” con un messaggino il figlio di Pio La Torre, protagonista delle lotte contadine, dirigente comunista e parlamentare nazionale, ucciso il 30 aprile del 1982.

Le attività continuative sono quelle nelle scuole, del movimento antiracket, per l’uso sociale dei beni confiscati. Nelle scuole l’educazione alla legalità si riduce troppo spesso a prediche senza analisi, al richiamo al rispetto delle leggi, ignorando che ancora più grave dell’illegalità mafiosa è quella delle istituzioni, che hanno troppi scheletri negli armadi e nessuna volontà di aprirli. Le associazioni antiracket, con esempi significativi, si limitano alle regioni meridionali, nonostante che le estorsioni siano ormai presenti sul territorio nazionale; l’uso sociale dei beni confiscati si limita a una decina di cooperative in tutta l’Italia.

Sul terreno della giustizia accanto a magistrati seriamente impegnati ci sono altri in vetrina o in giro con un personaggio come il direttore della rivista “Antimafia duemila”, che dice di avere ricevuto dalla Madonna di Fatima la mission di lottare la mafia, anticristo del nostro tempo, di avere le stimmate e di essere il maggiore esperto di Ufo! Qualche altro magistrato, smessa temporaneamente o definitivamente la toga, fa da foglia di fico a potenti in cerca di credenziali o si candida come salvatore della patria, andando incontro a patetici insuccessi. Sulla stampa e alla televisione qualcuno si atteggia a monopolista del pensiero unico antimafioso.