Presentazione

Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.

30/06/2020

Boeri, Gualtieri, e la dignità a tempo determinato

Se è vero, come sosteneva Thomas Eliot,

che aprile è il mese più crudele, potremmo avere il sospetto, aprendo La

Repubblica di qualche giorno fa, che giugno non sia da meno. Ci

imbatteremmo infatti in un articolo dell’ex presidente INPS, Tito Boeri,

dal titolo piuttosto eloquente: “Per frenare la perdita di posti di lavoro servono più contratti a tempo determinato”.

Il dubbio verrebbe ulteriormente accresciuto se a fare da eco alle

parole di Boeri si unissero il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, il PD e Italia Viva,

oltre che il giornalismo filo-padronale accompagnato dalla

Confindustria e dal centrodestra. A quel punto, i sospetti si

tramuterebbero in certezza e la triste verità verrebbe inesorabilmente a

galla: Thomas Eliot si sbagliava. Ma andiamo con ordine.

Passata la sfuriata della prima lettura, l’articolo di Boeri ci offre alcuni spunti di riflessione su due questioni che lo stesso autore ritiene strettamente legate tra loro in termini di causa-effetto. Da un lato, la perdita dei posti di lavoro a seguito delle misure di contrasto all’epidemia da Covid-19: dato il blocco dei licenziamenti per motivi economici, tale perdita sarebbe imputabile ai mancati rinnovi dei contratti a termine, e potrà essere ancora più marcata una volta che il blocco scadrà. Dall’altro, quelli che per Boeri si configureranno nella fase post lockdown come degli ostacoli alle assunzioni e ai mancati rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Senza troppi giri di parole, Boeri sostiene che per contenere le ulteriori perdite occupazionali che inevitabilmente si verificheranno una volta rimosso il blocco dei licenziamenti è necessario stimolare i rinnovi dei contratti a tempo determinato. In che modo? Abbattendo la presunta “burocrazia” del Decreto Dignità, la causa principale dello stop alle assunzioni e dei rinnovi in questa ‘fase 2’. Cosa intende, però, Boeri per “burocrazia”?

La risposta ce la fornisce il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che, da perfetto portavoce degli interessi del mondo imprenditoriale ha affermato come sia evidente che se in questa fase non si eliminano temporaneamente le causali per il rinnovo e la proroga dei contratti a tempo determinato reintrodotte a suo tempo dal Decreto Dignità, si rischia di avere un impatto negativo sull’occupazione. Evidentissimo. E questo perché, ha ribadito Gualtieri, “È evidente che non possiamo semplicemente limitarci a prorogare la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per tutti, all’infinito, senza un punto di arrivo. Utilizzare questi strumenti è stato giusto”, ma secondo Gualtieri occorre “cominciare ad affrontare le problematiche che [questi strumenti] non sono in grado risolvere”.

L’idea di Gualtieri, che ha ovviamente trovato il placet di tutta l’area PD da sempre avversa al Decreto Dignità, prevede di prolungare la sospensione delle causali per i rinnovi dei contratti a termine contenuta nel Decreto Rilancio dal 30 agosto 2020 a fine dicembre 2020. Ad oggi, infatti, sulla base delle misure contenute nel Decreto Rilancio, fino al 30 agosto 2020 le imprese potranno rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle causali previste dal Decreto Dignità.

Ricapitolando: Gualtieri e Boeri ci raccontano che per combattere la disoccupazione servono più contratti a tempo determinato, ma se non si eliminano quei brutti e sporchi orpelli burocratici (altrimenti denominati causali), le imprese non sono incentivate ad assumere a tempo determinato. Ma cosa saranno mai queste tanto vituperate causali? Si tratta di alcuni pallidi argini introdotti dal Decreto Dignità per contrastare il ricorso ai contratti a tempo determinato: il decreto ha infatti previsto che in assenza di causale la durata dei contratti a tempo determinato non può essere superiore a 12 mesi, e che se il rapporto di lavoro a termine dovesse proseguire per un periodo più lungo (comunque non oltre il limite massimo di 24 mesi), l’impresa è chiamata a motivare, tramite le causali, le ragioni per cui quel contratto di lavoro dovrebbe continuare a prevedere un termine di durata piuttosto che trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato.

Il Decreto Dignità indica due categorie di motivazioni che l’impresa può addurre per giustificare una durata di un contratto a termine superiore a 12 mesi:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Entrambe le casistiche non sembrano rappresentare, specialmente in questa fase post-emergenza caratterizzata da dilagante incertezza e nessun particolare incremento di produzione, un insormontabile ostacolo alle scelte delle imprese. Piuttosto, l’accanimento contro queste causali sembra essere motivato da una sostanziale presa di posizione del mondo padronale sulle regole del gioco. Se, da un lato, le imprese non perdono l’occasione di approfittare di questa crisi per radere al suolo quel poco che resta delle tutele ai contratti a tempo indeterminato, dall’altro Boeri, Gualtieri e il centrosinistra all’unisono da ormai trent’anni hanno sposato l’idea per cui la disoccupazione si combatte flessibilizzando il mercato del lavoro, ossia incentivando i contratti a termine. Oltre a non essere supportati da alcuna evidenza empirica, tali orientamenti si scontrano con il fatto che la disoccupazione e la perdita dei posti di lavoro, così come, all’opposto, la quantità di lavoratori impiegati, sono determinati dalla domanda aggregata, ossia da quanto le famiglie, le imprese e lo Stato spendono per acquistare beni e servizi. Ciò sta a significare che se il settore privato e/o la pubblica amministrazione non spendono a sufficienza, una porzione della popolazione rimarrà senza lavoro. Oppure, se per qualche ragione (come ad esempio un’epidemia), le famiglie e le imprese decidono di spendere meno di prima, una parte dei lavoratori perderà il posto di lavoro.

Eliminare le causali o facilitare le condizioni per l’assunzione a termine non ha alcun effetto diretto, specialmente in questa fase, sui livelli di occupazione: in altre parole, agire sul mercato del lavoro non consente a chi è disoccupato di trovare un lavoro. La questione della tipologia dei contratti di lavoro è rilevante perché può influenzare la composizione dell’occupazione, ossia la fetta di impiegati con un contratto a termine. Questa composizione, insieme ai livelli di occupazione e disoccupazione, può altresì modificare il potere contrattuale dei lavoratori e, per questa via, i livelli salariali. In sostanza, più lavoratori precari ci sono, meno potere contrattuale questi avranno nei confronti dei datori di lavoro sulla contrattazione dei salari e sulle condizioni di lavoro.

Ecco allora che proposte come quella di Boeri e Gualtieri si configurano come l’ennesimo tentativo di spostare ulteriormente i rapporti di forza tra le classi in una direzione che avvantaggia esclusivamente il padrone. La strategia di qualificare un blando strumento di tutela del lavoro quale il Decreto Dignità come un problema ci dimostra plasticamente come in questa lotta di classe Boeri & C. abbiano deciso di non fare prigionieri: approfittare della crisi per spostare l’asticella ancora più in alto e per cercare di normalizzare l’assenza di causali per contratti a termine ci fa vedere come anche un’emergenza del genere possa rappresentare un’occasione per fare un ulteriore passo verso la precarietà, verso condizioni peggiorative per i lavoratori e più favorevoli per le imprese. Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro che in quanto tale implica il licenziamento ad una certa data, e la causale è un timido tentativo di far moderare ai padroni l’uso e l’abuso di questi contratti con licenziamento, costringendoli ad esplicitare il motivo del licenziamento previsto alla data di scadenza. Le uscite degli alfieri delle classi dominanti ci dimostrano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, come i padroni vogliono sfruttare il pretesto di questa crisi per abbattere qualsiasi timido palliativo a sostegno del lavoro e della buona occupazione.

Fonte

Passata la sfuriata della prima lettura, l’articolo di Boeri ci offre alcuni spunti di riflessione su due questioni che lo stesso autore ritiene strettamente legate tra loro in termini di causa-effetto. Da un lato, la perdita dei posti di lavoro a seguito delle misure di contrasto all’epidemia da Covid-19: dato il blocco dei licenziamenti per motivi economici, tale perdita sarebbe imputabile ai mancati rinnovi dei contratti a termine, e potrà essere ancora più marcata una volta che il blocco scadrà. Dall’altro, quelli che per Boeri si configureranno nella fase post lockdown come degli ostacoli alle assunzioni e ai mancati rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Senza troppi giri di parole, Boeri sostiene che per contenere le ulteriori perdite occupazionali che inevitabilmente si verificheranno una volta rimosso il blocco dei licenziamenti è necessario stimolare i rinnovi dei contratti a tempo determinato. In che modo? Abbattendo la presunta “burocrazia” del Decreto Dignità, la causa principale dello stop alle assunzioni e dei rinnovi in questa ‘fase 2’. Cosa intende, però, Boeri per “burocrazia”?

La risposta ce la fornisce il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che, da perfetto portavoce degli interessi del mondo imprenditoriale ha affermato come sia evidente che se in questa fase non si eliminano temporaneamente le causali per il rinnovo e la proroga dei contratti a tempo determinato reintrodotte a suo tempo dal Decreto Dignità, si rischia di avere un impatto negativo sull’occupazione. Evidentissimo. E questo perché, ha ribadito Gualtieri, “È evidente che non possiamo semplicemente limitarci a prorogare la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per tutti, all’infinito, senza un punto di arrivo. Utilizzare questi strumenti è stato giusto”, ma secondo Gualtieri occorre “cominciare ad affrontare le problematiche che [questi strumenti] non sono in grado risolvere”.

L’idea di Gualtieri, che ha ovviamente trovato il placet di tutta l’area PD da sempre avversa al Decreto Dignità, prevede di prolungare la sospensione delle causali per i rinnovi dei contratti a termine contenuta nel Decreto Rilancio dal 30 agosto 2020 a fine dicembre 2020. Ad oggi, infatti, sulla base delle misure contenute nel Decreto Rilancio, fino al 30 agosto 2020 le imprese potranno rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle causali previste dal Decreto Dignità.

Ricapitolando: Gualtieri e Boeri ci raccontano che per combattere la disoccupazione servono più contratti a tempo determinato, ma se non si eliminano quei brutti e sporchi orpelli burocratici (altrimenti denominati causali), le imprese non sono incentivate ad assumere a tempo determinato. Ma cosa saranno mai queste tanto vituperate causali? Si tratta di alcuni pallidi argini introdotti dal Decreto Dignità per contrastare il ricorso ai contratti a tempo determinato: il decreto ha infatti previsto che in assenza di causale la durata dei contratti a tempo determinato non può essere superiore a 12 mesi, e che se il rapporto di lavoro a termine dovesse proseguire per un periodo più lungo (comunque non oltre il limite massimo di 24 mesi), l’impresa è chiamata a motivare, tramite le causali, le ragioni per cui quel contratto di lavoro dovrebbe continuare a prevedere un termine di durata piuttosto che trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato.

Il Decreto Dignità indica due categorie di motivazioni che l’impresa può addurre per giustificare una durata di un contratto a termine superiore a 12 mesi:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Entrambe le casistiche non sembrano rappresentare, specialmente in questa fase post-emergenza caratterizzata da dilagante incertezza e nessun particolare incremento di produzione, un insormontabile ostacolo alle scelte delle imprese. Piuttosto, l’accanimento contro queste causali sembra essere motivato da una sostanziale presa di posizione del mondo padronale sulle regole del gioco. Se, da un lato, le imprese non perdono l’occasione di approfittare di questa crisi per radere al suolo quel poco che resta delle tutele ai contratti a tempo indeterminato, dall’altro Boeri, Gualtieri e il centrosinistra all’unisono da ormai trent’anni hanno sposato l’idea per cui la disoccupazione si combatte flessibilizzando il mercato del lavoro, ossia incentivando i contratti a termine. Oltre a non essere supportati da alcuna evidenza empirica, tali orientamenti si scontrano con il fatto che la disoccupazione e la perdita dei posti di lavoro, così come, all’opposto, la quantità di lavoratori impiegati, sono determinati dalla domanda aggregata, ossia da quanto le famiglie, le imprese e lo Stato spendono per acquistare beni e servizi. Ciò sta a significare che se il settore privato e/o la pubblica amministrazione non spendono a sufficienza, una porzione della popolazione rimarrà senza lavoro. Oppure, se per qualche ragione (come ad esempio un’epidemia), le famiglie e le imprese decidono di spendere meno di prima, una parte dei lavoratori perderà il posto di lavoro.

Eliminare le causali o facilitare le condizioni per l’assunzione a termine non ha alcun effetto diretto, specialmente in questa fase, sui livelli di occupazione: in altre parole, agire sul mercato del lavoro non consente a chi è disoccupato di trovare un lavoro. La questione della tipologia dei contratti di lavoro è rilevante perché può influenzare la composizione dell’occupazione, ossia la fetta di impiegati con un contratto a termine. Questa composizione, insieme ai livelli di occupazione e disoccupazione, può altresì modificare il potere contrattuale dei lavoratori e, per questa via, i livelli salariali. In sostanza, più lavoratori precari ci sono, meno potere contrattuale questi avranno nei confronti dei datori di lavoro sulla contrattazione dei salari e sulle condizioni di lavoro.

Ecco allora che proposte come quella di Boeri e Gualtieri si configurano come l’ennesimo tentativo di spostare ulteriormente i rapporti di forza tra le classi in una direzione che avvantaggia esclusivamente il padrone. La strategia di qualificare un blando strumento di tutela del lavoro quale il Decreto Dignità come un problema ci dimostra plasticamente come in questa lotta di classe Boeri & C. abbiano deciso di non fare prigionieri: approfittare della crisi per spostare l’asticella ancora più in alto e per cercare di normalizzare l’assenza di causali per contratti a termine ci fa vedere come anche un’emergenza del genere possa rappresentare un’occasione per fare un ulteriore passo verso la precarietà, verso condizioni peggiorative per i lavoratori e più favorevoli per le imprese. Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro che in quanto tale implica il licenziamento ad una certa data, e la causale è un timido tentativo di far moderare ai padroni l’uso e l’abuso di questi contratti con licenziamento, costringendoli ad esplicitare il motivo del licenziamento previsto alla data di scadenza. Le uscite degli alfieri delle classi dominanti ci dimostrano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, come i padroni vogliono sfruttare il pretesto di questa crisi per abbattere qualsiasi timido palliativo a sostegno del lavoro e della buona occupazione.

Fonte

Decreto Semplificazioni, politica ai piedi degli industriali

C’è una sola linea di politica economica, in questa zona del mondo. È folle, distruttiva, devastante e la detta Confindustria. Il cosiddetto centrosinistra e la destra la condividono in pieno, battagliando – chi sguaiatamente, chi meno – semplicemente sul chi debba gestirla e incassare un dividendo.

La prova giunge con il “decreto semplificazioni”, la cui bozza sta circolando in queste ore. L’ha elaborata il governo giallo-rosé, con la partecipazione addirittura della “sinistra” targata Leu, ma avrebbe potuto benissimo presentarla la Lega o Forza Italia (da soli o in consorzio con la Meloni).

Chi ricorda più le proposte di Salvini, sul “zero burocrazia”, “modello Genova” (la ricostruzione del ponte senza gare e in affidamento diretto ad una impresa, la solita Salini Impregilo), “aprire tutti i cantieri”?

Fatto! L’unica limitazione è l’entità degli appalti pubblici. Fino a 150.000 euro sono liberamente firmabili da ogni amministrazione pubblica (vista la cifra, riguarda soprattutto i piccoli Comuni), mentre al di sotto dei 5 milioni di euro si procede lo stesso senza gara ma interpellando almeno cinque imprese diverse.

La destra avrebbe fatto di più, certo, ma parliamo di dettagli. La logica complessiva è identica: “per far ripartire l’economia bisogna permettere alle imprese private di fare quello che vogliono”. In tema di appalti, vincoli ambientali, corruzione, controlli e – va da sé, anche se non c’è ancora scritto – in materia di contratti e condizioni di lavoro.

Controlli zero e “andrà tutto bene”. È la stessa logica sotto cui stanno marcendo per l’epidemia Usa, Brasile, Gran Bretagna, Russia e in genere i fautori dell’ultra-liberismo.

Basta vedere quel che avverrà in termini di “burocrazia” in difesa dell’ambiente. Com’è noto alcune grandi opere infrastrutturali, prima di iniziare realmente, debbono attendere il Via (la “valutazione di impatto ambientale”).

La procedura è sicuramente farraginosa, i tempi sono spesso assai lunghi, anche perché intorno a questa “valutazione” si accalcano spesso esperti di ogni genere, rappresentanti diretti o indiretti (palesi o occulti) delle aziende. Basta vedere quel che è accaduto tra epidemiologi, virologi e persino anestesisti in materia di coronavirus...

Ma c’è modo e modo per sciogliere certe ruggini. Quello scritto nella bozza è certamente uno dei peggiori. Riprendiamo direttamente il commento entusiasta di Italia Oggi:

Non manca neppure un vecchio classico dei tempi democristiani e berlusconiani: il condono edilizio. Per gli “abusi leggeri” sarebbe prevista solo una mini-sanzione.

Un paradiso dell’iniziativa privata, libera come mai prima, senza vincoli né controparti. Era questa in fondo, l’idea di “democrazia negoziale” nella testa del neo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Con sullo sfondo la gestione delle decine di miliardi che potrebbero arrivare dai fondi europei per la “ricostruzione”, dal Mes, ecc.

Alla “politica”, in questo schema, resta solo il ruolo dell’esecutore, possibilmente ben retribuito...

Fonte

La prova giunge con il “decreto semplificazioni”, la cui bozza sta circolando in queste ore. L’ha elaborata il governo giallo-rosé, con la partecipazione addirittura della “sinistra” targata Leu, ma avrebbe potuto benissimo presentarla la Lega o Forza Italia (da soli o in consorzio con la Meloni).

Chi ricorda più le proposte di Salvini, sul “zero burocrazia”, “modello Genova” (la ricostruzione del ponte senza gare e in affidamento diretto ad una impresa, la solita Salini Impregilo), “aprire tutti i cantieri”?

Fatto! L’unica limitazione è l’entità degli appalti pubblici. Fino a 150.000 euro sono liberamente firmabili da ogni amministrazione pubblica (vista la cifra, riguarda soprattutto i piccoli Comuni), mentre al di sotto dei 5 milioni di euro si procede lo stesso senza gara ma interpellando almeno cinque imprese diverse.

La destra avrebbe fatto di più, certo, ma parliamo di dettagli. La logica complessiva è identica: “per far ripartire l’economia bisogna permettere alle imprese private di fare quello che vogliono”. In tema di appalti, vincoli ambientali, corruzione, controlli e – va da sé, anche se non c’è ancora scritto – in materia di contratti e condizioni di lavoro.

Controlli zero e “andrà tutto bene”. È la stessa logica sotto cui stanno marcendo per l’epidemia Usa, Brasile, Gran Bretagna, Russia e in genere i fautori dell’ultra-liberismo.

Basta vedere quel che avverrà in termini di “burocrazia” in difesa dell’ambiente. Com’è noto alcune grandi opere infrastrutturali, prima di iniziare realmente, debbono attendere il Via (la “valutazione di impatto ambientale”).

La procedura è sicuramente farraginosa, i tempi sono spesso assai lunghi, anche perché intorno a questa “valutazione” si accalcano spesso esperti di ogni genere, rappresentanti diretti o indiretti (palesi o occulti) delle aziende. Basta vedere quel che è accaduto tra epidemiologi, virologi e persino anestesisti in materia di coronavirus...

Ma c’è modo e modo per sciogliere certe ruggini. Quello scritto nella bozza è certamente uno dei peggiori. Riprendiamo direttamente il commento entusiasta di Italia Oggi:

Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento si propone: previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali); riduzione dei termini attualmente previsti; esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento.Ma anche la “digitalizzazione della pubblica amministrazione” è interpretata in maniera singolare, quando si tratta di rapporti con le imprese. Queste infatti potranno “autocertificare via app” la liceità o non pericolosità di quel che vogliono fare, e solo dopo, a babbo morto, ci potrà essere un’attivazione dei controlli da parte degli organi pubblici di controllo (spesso svuotati di personale e senza reali poteri).

Insomma, il titolare del potere sostitutivo deve provvedere all’adozione del provvedimento entro un termine prefissato; è anche prevista la creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all’espletamento delle procedure Via delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Non manca neppure un vecchio classico dei tempi democristiani e berlusconiani: il condono edilizio. Per gli “abusi leggeri” sarebbe prevista solo una mini-sanzione.

Un paradiso dell’iniziativa privata, libera come mai prima, senza vincoli né controparti. Era questa in fondo, l’idea di “democrazia negoziale” nella testa del neo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Con sullo sfondo la gestione delle decine di miliardi che potrebbero arrivare dai fondi europei per la “ricostruzione”, dal Mes, ecc.

Alla “politica”, in questo schema, resta solo il ruolo dell’esecutore, possibilmente ben retribuito...

Fonte

Il concerto di Bob Marley non fu solo un concerto

Io c’ero, al concerto di Bob Marley allo Stadio Comunale di Torino, il 28 giugno del 1980. Non per la musica, che non amavo, bensì per l’importanza dell’evento.

Andai davanti ai cancelli dello stadio senza biglietto, ben sapendo che alcuni di loro erano controllati da “compagni” del Movimento, che conoscevo e che mi fecero, insieme ad altre centinaia di persone, entrare gratis.

Mi misi ai lati del prato, all’altezza del centro campo, non troppo distante dal palcoscenico, sotto il quale si era formata una nuvola di polvere dolciastra a causa del numero spropositato di “canne”.

Di quel concerto, ricordo il piacere di stare in mezzo a quella folla variegata di persone: quella diversità mi affascinava e, al contempo, mi turbava. Mi sembrava impossibile che l’euforia che la folla sprigionava fosse depressiva, sterile, incapace di trasformarsi in una grande eresia collettiva.

Lo ricordo davvero: tutto intorno a me stavano, con gli occhi dilatati dalla gioia, migliaia di persone, dei piccoli soli che splendevano senza però bruciare. Mi sembrava di assistere a una funzione mistica, a una sorta di rito collettivo della dimenticanza. Divinità dello sballo.

Stava per essere sferrato il colpo di grazia al grande movimento di trasformazione iniziato nel biennio 1968-69.

Soltanto alcuni mesi prima del concerto di Bob Marley, nell’ottobre del 1979, la Fiat licenziò 69 sindacalisti accusati di violenza e di contiguità con il terrorismo. Le accuse erano false – e tali si rivelarono anche in sede processuale; ma segnarono l’inizio della grande offensiva padronale contro i diritti dei lavoratori.

Nel maggio del 1980 la Fiat annunciò la cassa integrazione per 78mila operai e, nel mese di settembre, il licenziamento di oltre 14mila lavoratori. Iniziò uno sciopero eroico, durato 35 giorni, che culminò con la famigerata “marcia dei quarantamila” (quadri e impiegati che si mobilitarono contro lo sciopero) e con la firma di un accordo favorevole alla Fiat, che infatti fu contestato duramente dalla base.

Ricordo molto bene la manifestazione che si svolse, subito dopo la firma dell’accordo, davanti ai cancelli e che si spostò sino alla palazzina principale di Fiat Mirafiori, quella dei dirigenti. Fu una manifestazione molto dura, ma che portava a spasso, insieme alla rabbia, la certezza di una sconfitta epocale. Mille, forse duemila persone, non di più.

Nessuna nuvola dolciastra, quel giorno; e nessuna euforia. Cominciavano gli Anni 80, quelli “del riflusso”. E cominciava la ristrutturazione della società in chiave liberista.

Il concerto di Bob Marley non fu solo un concerto. Quella folla saltellante non si accorse dello schiaffo che, facendoci cadere malamente, ci consegnò a uno dei periodi più bui della nostra storia – che non a caso culminerà in due eventi anch’essi epocali: l’avvento della televisione commerciale, che contribuirà a degradare immaginario e linguaggio, e la precarizzazione del lavoro.

Cosa importa poi che il concerto sia stato piacevole?

Fonte

Andai davanti ai cancelli dello stadio senza biglietto, ben sapendo che alcuni di loro erano controllati da “compagni” del Movimento, che conoscevo e che mi fecero, insieme ad altre centinaia di persone, entrare gratis.

Mi misi ai lati del prato, all’altezza del centro campo, non troppo distante dal palcoscenico, sotto il quale si era formata una nuvola di polvere dolciastra a causa del numero spropositato di “canne”.

Di quel concerto, ricordo il piacere di stare in mezzo a quella folla variegata di persone: quella diversità mi affascinava e, al contempo, mi turbava. Mi sembrava impossibile che l’euforia che la folla sprigionava fosse depressiva, sterile, incapace di trasformarsi in una grande eresia collettiva.

Lo ricordo davvero: tutto intorno a me stavano, con gli occhi dilatati dalla gioia, migliaia di persone, dei piccoli soli che splendevano senza però bruciare. Mi sembrava di assistere a una funzione mistica, a una sorta di rito collettivo della dimenticanza. Divinità dello sballo.

Stava per essere sferrato il colpo di grazia al grande movimento di trasformazione iniziato nel biennio 1968-69.

Soltanto alcuni mesi prima del concerto di Bob Marley, nell’ottobre del 1979, la Fiat licenziò 69 sindacalisti accusati di violenza e di contiguità con il terrorismo. Le accuse erano false – e tali si rivelarono anche in sede processuale; ma segnarono l’inizio della grande offensiva padronale contro i diritti dei lavoratori.

Nel maggio del 1980 la Fiat annunciò la cassa integrazione per 78mila operai e, nel mese di settembre, il licenziamento di oltre 14mila lavoratori. Iniziò uno sciopero eroico, durato 35 giorni, che culminò con la famigerata “marcia dei quarantamila” (quadri e impiegati che si mobilitarono contro lo sciopero) e con la firma di un accordo favorevole alla Fiat, che infatti fu contestato duramente dalla base.

Ricordo molto bene la manifestazione che si svolse, subito dopo la firma dell’accordo, davanti ai cancelli e che si spostò sino alla palazzina principale di Fiat Mirafiori, quella dei dirigenti. Fu una manifestazione molto dura, ma che portava a spasso, insieme alla rabbia, la certezza di una sconfitta epocale. Mille, forse duemila persone, non di più.

Nessuna nuvola dolciastra, quel giorno; e nessuna euforia. Cominciavano gli Anni 80, quelli “del riflusso”. E cominciava la ristrutturazione della società in chiave liberista.

Il concerto di Bob Marley non fu solo un concerto. Quella folla saltellante non si accorse dello schiaffo che, facendoci cadere malamente, ci consegnò a uno dei periodi più bui della nostra storia – che non a caso culminerà in due eventi anch’essi epocali: l’avvento della televisione commerciale, che contribuirà a degradare immaginario e linguaggio, e la precarizzazione del lavoro.

Cosa importa poi che il concerto sia stato piacevole?

Fonte

Venezuela - Messo alla porta l’ambasciatore dell’Unione Europea

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha concesso 72 ore al capo della delegazione Ue a Caracas per lasciare il Paese, in risposta alle sanzioni adottate ieri contro 11 funzionari venezuelani. Il capo di Stato venezuelano ha annunciato l’espulsione della rappresentante dell’Unione europea Isabel Brilhante Pedrosa durante un discorso al palazzo presidenziale di Miraflores.

“Chi sono per tentare di imporsi con le minacce? Chi sono? Basta! Questo è il motivo per cui ho deciso di concedere all’ambasciatore dell’Unione europea 72 ore per lasciare il nostro Paese”, ha detto Maduro. “Sistemeremo la questione in 72 ore, le forniremo un aereo per andarsene, ma sistemeremo i nostri affari con l’Unione europea”.

Maduro ha anche affermato che il Venezuela si riserva azioni diplomatiche verso l’ambasciatore di Spagna per la sua partecipazione all’incursione armata di Macuto e per la sua complicità con le azioni criminali denunciate sul Wall Street Journal da Leopoldo Lopez.

Ieri il Consiglio Europeo ha aggiunto 11 alti funzionari venezuelani alla lista delle persone soggette a sanzioni, portando a 36 il numero dei funzionari venezuelani colpiti dalle misure interdittive della Ue.

Le personalità venezuelane sanzionate, si legge in una nota diramata dall’Ue, “sono responsabili per avere agito contro il funzionamento democratico dell’Assemblea Nazionale inclusa la rimozione dell’immunità parlamentare a diversi suoi membri”.

La misura include il divieto di viaggio e il congelamento dei beni. Tra le persone incluse nella lista ci sono Juan Jose Mendoza, presidente del Tribunale supremo di giustizia del Venezuela (Tsj) e Josè Ornelas, capo del Consiglio di difesa nazionale.

Le sanzioni della Ue sono state varate dopo le recenti decisioni del Tsj, di sospendere i vertici di due partiti di opposizione e di nominare i nuovi membri del Consiglio nazionale elettorale (Cne). Lo scorso 16 giugno il Tsj ha ordinato la sospensione dei vertici del partito di opposizione Prima la Giustizia (Primero Justicia, PJ).

La Corte, si legge in una nota diffusa sui canali social, nomina una giunta direttiva “ad hoc per portare avanti il processo di ristrutturazione democratica” del partito di Tomas Ignacio Guanipa, deputato in carica presso l’Assemblea Nazionale. Il partito viene messo nelle mani di José Dionisio Brito, ex membro di Pj, cui spetterà il compito di riempire le altre caselle dirigenziali a livello nazionale e locale. La decisione della corte surriscalda il dibattito sull’avvio del processo che dovrebbe riportare il paese alle urne, dopo la nomina di un nuovo Consiglio nazionale elettorale (Cne) da parte dello stesso Tsj. Il provvedimento segue la sospensione della giunta direttiva di Azione democratica (Accion democratica, Ad), uno dei principali partiti della destra.

Fonte

“Chi sono per tentare di imporsi con le minacce? Chi sono? Basta! Questo è il motivo per cui ho deciso di concedere all’ambasciatore dell’Unione europea 72 ore per lasciare il nostro Paese”, ha detto Maduro. “Sistemeremo la questione in 72 ore, le forniremo un aereo per andarsene, ma sistemeremo i nostri affari con l’Unione europea”.

Maduro ha anche affermato che il Venezuela si riserva azioni diplomatiche verso l’ambasciatore di Spagna per la sua partecipazione all’incursione armata di Macuto e per la sua complicità con le azioni criminali denunciate sul Wall Street Journal da Leopoldo Lopez.

Ieri il Consiglio Europeo ha aggiunto 11 alti funzionari venezuelani alla lista delle persone soggette a sanzioni, portando a 36 il numero dei funzionari venezuelani colpiti dalle misure interdittive della Ue.

Le personalità venezuelane sanzionate, si legge in una nota diramata dall’Ue, “sono responsabili per avere agito contro il funzionamento democratico dell’Assemblea Nazionale inclusa la rimozione dell’immunità parlamentare a diversi suoi membri”.

La misura include il divieto di viaggio e il congelamento dei beni. Tra le persone incluse nella lista ci sono Juan Jose Mendoza, presidente del Tribunale supremo di giustizia del Venezuela (Tsj) e Josè Ornelas, capo del Consiglio di difesa nazionale.

Le sanzioni della Ue sono state varate dopo le recenti decisioni del Tsj, di sospendere i vertici di due partiti di opposizione e di nominare i nuovi membri del Consiglio nazionale elettorale (Cne). Lo scorso 16 giugno il Tsj ha ordinato la sospensione dei vertici del partito di opposizione Prima la Giustizia (Primero Justicia, PJ).

La Corte, si legge in una nota diffusa sui canali social, nomina una giunta direttiva “ad hoc per portare avanti il processo di ristrutturazione democratica” del partito di Tomas Ignacio Guanipa, deputato in carica presso l’Assemblea Nazionale. Il partito viene messo nelle mani di José Dionisio Brito, ex membro di Pj, cui spetterà il compito di riempire le altre caselle dirigenziali a livello nazionale e locale. La decisione della corte surriscalda il dibattito sull’avvio del processo che dovrebbe riportare il paese alle urne, dopo la nomina di un nuovo Consiglio nazionale elettorale (Cne) da parte dello stesso Tsj. Il provvedimento segue la sospensione della giunta direttiva di Azione democratica (Accion democratica, Ad), uno dei principali partiti della destra.

Fonte

Gallera un assessore sotto tutela

Gran brutto periodo per l’assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. All’inizio della pandemia si parlava di lui come futuro candidato per la destra a sindaco di Milano, oggi, dopo pochi mesi, è praticamente sotto tutela come assessore.

Infatti, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha deciso di nominare un comitato di “saggi” che avrà il compito di esaminare quanto in Lombardia non ha funzionato durante la pandemia, proponendo gli adattamenti ritenuti necessari.

Tale comitato riferirà le sue proposte direttamente al presidente Fontana, con un chiaro scavalcamento delle competenze di Gallera. Di tale comitato di “saggi” fanno parte, quasi ovviamente, diverse personalità di orientamento compatibile con le scelte praticate dalle destre sulla sanità negli ultimi decenni: Gianluca Vago, ex rettore della Statale di Milano e attualmente professore ordinario di Anatomia patologica sempre alla Statale, Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei medici della Lombardia, Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Irccs Humanitas e Rosanna Tarricone, professore associato in Economia delle pubbliche amministrazioni all’Università Bocconi (tanto perché un bocconiano o una bocconiana non devono mancare mai).

Non c’è quindi da aspettarsi molto da questo comitato di “saggi” quanto amici, se non qualche osservazione marginale a amichevole che consenta alla giunta di tentare di ripulire la propria immagine indelebilmente macchiata dalla strage verificati in Lombardia.

Tuttavia, è chiaro che all’interno della giunta lombarda le acque sono agitate, di fronte alle richieste di commissariamento, alla quantità di denunce presentate alla Magistratura e alle manifestazioni che ogni giorno riempiono il piazzale antistante il palazzo della Regione.

Una situazione difficile da reggere, nella quale alla fine, forse, far cadere qualche testa per salvare il “sistema” può essere una scelta accettabile.

Che dire del futuro del traballante Gallera, quello che diceva in televisione, per spiegare l’indice di contagio, che ci “ci vuole che incontri contemporaneamente due positivi per contagiarmi” e che ha fatto gli elogi delle cliniche private che hanno ospitato nelle loro “lussuose” camere pazienti “ordinari”?

Probabilmente non ha molto da preoccuparsi, visto che i padroni della sanità lombarda sanno come compensare gli amici e adesso hanno anche imparato come farlo senza procurargli anni di prigione, come con Formigoni.

È di ieri la notizia che Roberto Maroni, ex presidente della Regione Lombardia, ispiratore della legge regionale 23/2015 che fa enormi regali al privato, è stato nominato nel consiglio d’amministrazione del gruppo San Donato, proprietario di una quantità di “eccellenze” private nella sanità del Nord Italia.

Del gruppo è presidente, per la cronaca, l’ex ministro Angelino Alfano.

Fonte

Infatti, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha deciso di nominare un comitato di “saggi” che avrà il compito di esaminare quanto in Lombardia non ha funzionato durante la pandemia, proponendo gli adattamenti ritenuti necessari.

Tale comitato riferirà le sue proposte direttamente al presidente Fontana, con un chiaro scavalcamento delle competenze di Gallera. Di tale comitato di “saggi” fanno parte, quasi ovviamente, diverse personalità di orientamento compatibile con le scelte praticate dalle destre sulla sanità negli ultimi decenni: Gianluca Vago, ex rettore della Statale di Milano e attualmente professore ordinario di Anatomia patologica sempre alla Statale, Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei medici della Lombardia, Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Irccs Humanitas e Rosanna Tarricone, professore associato in Economia delle pubbliche amministrazioni all’Università Bocconi (tanto perché un bocconiano o una bocconiana non devono mancare mai).

Non c’è quindi da aspettarsi molto da questo comitato di “saggi” quanto amici, se non qualche osservazione marginale a amichevole che consenta alla giunta di tentare di ripulire la propria immagine indelebilmente macchiata dalla strage verificati in Lombardia.

Tuttavia, è chiaro che all’interno della giunta lombarda le acque sono agitate, di fronte alle richieste di commissariamento, alla quantità di denunce presentate alla Magistratura e alle manifestazioni che ogni giorno riempiono il piazzale antistante il palazzo della Regione.

Una situazione difficile da reggere, nella quale alla fine, forse, far cadere qualche testa per salvare il “sistema” può essere una scelta accettabile.

Che dire del futuro del traballante Gallera, quello che diceva in televisione, per spiegare l’indice di contagio, che ci “ci vuole che incontri contemporaneamente due positivi per contagiarmi” e che ha fatto gli elogi delle cliniche private che hanno ospitato nelle loro “lussuose” camere pazienti “ordinari”?

Probabilmente non ha molto da preoccuparsi, visto che i padroni della sanità lombarda sanno come compensare gli amici e adesso hanno anche imparato come farlo senza procurargli anni di prigione, come con Formigoni.

È di ieri la notizia che Roberto Maroni, ex presidente della Regione Lombardia, ispiratore della legge regionale 23/2015 che fa enormi regali al privato, è stato nominato nel consiglio d’amministrazione del gruppo San Donato, proprietario di una quantità di “eccellenze” private nella sanità del Nord Italia.

Del gruppo è presidente, per la cronaca, l’ex ministro Angelino Alfano.

Fonte

La Scuola si cala le braghe davanti a Microsoft

Ieri mattina presto tutte le scuole d’Italia hanno ricevuto l’avviso che le loro caselle mail istituzionali sono state migrate a Office365. Si tratta delle caselle che noi cittadini usiamo per comunicare con la scuola dei nostri figli, e che le scuole usano per comunicare tra loro e con il resto del mondo.

Da quel che si può capire sino ad oggi, la migrazione ha riguardato le sole caselle istituzionali, ovvero le caselle dei Dirigenti Scolastici, Dei Direttori amministrativi e le caselle legate al codice meccanografico della scuola.

Il ministero precisa che «I DS e i DSGA e le scuole accedono usando l’user-name completo e il suffisso @istruzione.gov.it (per esempio mario.rossi@istruzione.gov.it.). Per quanto riguarda il personale dell’amministrazione (MI e MIM) l’accesso è garantito dalle credenziali composte da user-name completo e dal suffisso @istruzione.it (per esempio mi12345@istruzione.it)».

Il motivo del cambiamento non è ancora chiaro, e non si capisce se esso si inquadri nel più generale impegno del Ministero dell’Istruzione verso la Didattica a Distanza (DaD).

Nel Piano Scuola 2020/2021, nel capitolo che riguarda la Didattica digitale integrata, si dice che «Il Ministero dell’Istruzione ha avviato uno studio approfondito per la progettazione (sic!) di una piattaforma finalizzata all’erogazione di contenuti didattici a distanza, sulla quale saranno fornite successivamente le opportune informazioni di dettaglio».

Office365, con i suoi annessi e connessi (Teams, OneDrive, Microsoft SharePoint, Microsoft Bookings, Word, Excel, PowerPoint, etc), è anche – e visti i tempi, soprattutto – una piattaforma di Didattica digitale integrata.

Non c’è nulla da dire contro questa piattaforma. Se noi, in Italia, non siamo capaci di mettere in piedi due server con uno strumento di E-Learning, oppure se ne siamo capaci, ma a costi esorbitanti, allora è giusto che si esternalizzi questo servizio e lo si affidi a Microsoft.

Se invece queste competenze in Italia ci sono, se abbiamo i mezzi e le opportunità, è bene che questo servizio ce lo costruiamo da soli. Anche se queste competenze dovessero essere più scadenti di quelle dei concorrenti esteri – ripeto – è bene, anche in questo caso, che il servizio venga realizzato in Italia, con forza lavoro e intelligenza nostrana.

Sarà un’occasione per mettersi alla prova e crescere, per dare lavoro a impiegati e programmatori italiani, eccetera. Sarà un’opportunità per il nostro Stato di crescere e di far crescere competenze diffuse. La gran parte delle industrie che in Italia si occupano di IT sono legate in qualche modo alla vecchia SIP, l’azienda PUBBLICA dei telefoni.

In più, Office365 non è gratis. In ogni caso, non è gratis. Non c’è niente di gratis sul mercato. Bisogna pagare un prezzo, e anche salato – si parla di 5 euro (minimo) ad account, al mese, che moltiplicati per i milioni di alunni e professori delle scuole fanno un bel malloppo.

Pensiamoci bene prima di fare una scelta del genere.

Infine, c’è una questione più grossa, che riguarda la nostra dimensione giurisdizionale.

Il sistema mail della scuola non è un sistema tra gli altri. È un cosiddetto Big Data. Per iscrivere il figlio a scuola il genitore deve obbligatoriamente registrarsi sul portale del Ministero e ottenere le credenziali («Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali» – istruzione.it). Senza queste credenziali non si può iscrivere il figlio a scuola.

Ergo, tutti i genitori d’Italia hanno un account del Ministero, e se non hanno un account, debbono munirsi di un account Spid – e qui (con lo Spid) le cose si complicano, invece di semplificarsi (come viene promesso). Perché a gestire lo Spid sono ancora una pluralità di soggetti privati, dei quali non si conoscono bene le ramificazioni. In particolare, non si conosce la gestione e allocazione delle macchine fisiche, dei computer, dell’hardware.

Dove si trovano le nostre informazioni, dove sono locate?

Dopo anni di ubriacatura sui benefici della de-territorializzazione e del modello rizomatico (alla Deleuze) oggi torna di attualità la domanda sul territorio, sul perimetro giurisdizionale.

Non si tratta di questioni di lana caprina o di filosofia. Se domani, per un motivo qualsiasi, si dovesse interrompere la comunicazione tra l’Italia e questo luogo di conservazione (che non è una nuvola – cloud – non sta nell’iperuranio), come ci si connette con la scuola? Come ci si connette con la pubblica amministrazione?

Si tratta di una questione maledettamente vecchia e barbosa, che ha a che fare con il territorio, con le frontiere, con le dorsali di comunicazione. Va bene che siamo in un mondo globalizzato, va bene che ormai per ogni più minuta sciocchezza dipendiamo da questo e quest’altro sub-fornitore, e che anche la Germania se vuole mettere in strada le sue macchine deve aspettare che dall’Italia gli arrivino i bulloni e i cerchioni.

Va tutto bene, non vogliamo tornare indietro, non siamo nostalgici della campagna, di montagne verdi e conigli dal muso nero. Abbiamo il senso del tempo.

Tuttavia, abbiamo sperimentato la frustrazione di non saper fare una cosa stupida come le mascherine. Non bisogna arrivare al punto di mordersi le mani quando, in questo mondo multi-polare, un piccolo staterello satellite della Germania si appropria della nostra commessa di mascherine provenienti dalla Cina.

Fonte

Da quel che si può capire sino ad oggi, la migrazione ha riguardato le sole caselle istituzionali, ovvero le caselle dei Dirigenti Scolastici, Dei Direttori amministrativi e le caselle legate al codice meccanografico della scuola.

Il ministero precisa che «I DS e i DSGA e le scuole accedono usando l’user-name completo e il suffisso @istruzione.gov.it (per esempio mario.rossi@istruzione.gov.it.). Per quanto riguarda il personale dell’amministrazione (MI e MIM) l’accesso è garantito dalle credenziali composte da user-name completo e dal suffisso @istruzione.it (per esempio mi12345@istruzione.it)».

Il motivo del cambiamento non è ancora chiaro, e non si capisce se esso si inquadri nel più generale impegno del Ministero dell’Istruzione verso la Didattica a Distanza (DaD).

Nel Piano Scuola 2020/2021, nel capitolo che riguarda la Didattica digitale integrata, si dice che «Il Ministero dell’Istruzione ha avviato uno studio approfondito per la progettazione (sic!) di una piattaforma finalizzata all’erogazione di contenuti didattici a distanza, sulla quale saranno fornite successivamente le opportune informazioni di dettaglio».

Office365, con i suoi annessi e connessi (Teams, OneDrive, Microsoft SharePoint, Microsoft Bookings, Word, Excel, PowerPoint, etc), è anche – e visti i tempi, soprattutto – una piattaforma di Didattica digitale integrata.

Non c’è nulla da dire contro questa piattaforma. Se noi, in Italia, non siamo capaci di mettere in piedi due server con uno strumento di E-Learning, oppure se ne siamo capaci, ma a costi esorbitanti, allora è giusto che si esternalizzi questo servizio e lo si affidi a Microsoft.

Se invece queste competenze in Italia ci sono, se abbiamo i mezzi e le opportunità, è bene che questo servizio ce lo costruiamo da soli. Anche se queste competenze dovessero essere più scadenti di quelle dei concorrenti esteri – ripeto – è bene, anche in questo caso, che il servizio venga realizzato in Italia, con forza lavoro e intelligenza nostrana.

Sarà un’occasione per mettersi alla prova e crescere, per dare lavoro a impiegati e programmatori italiani, eccetera. Sarà un’opportunità per il nostro Stato di crescere e di far crescere competenze diffuse. La gran parte delle industrie che in Italia si occupano di IT sono legate in qualche modo alla vecchia SIP, l’azienda PUBBLICA dei telefoni.

In più, Office365 non è gratis. In ogni caso, non è gratis. Non c’è niente di gratis sul mercato. Bisogna pagare un prezzo, e anche salato – si parla di 5 euro (minimo) ad account, al mese, che moltiplicati per i milioni di alunni e professori delle scuole fanno un bel malloppo.

Pensiamoci bene prima di fare una scelta del genere.

Infine, c’è una questione più grossa, che riguarda la nostra dimensione giurisdizionale.

Il sistema mail della scuola non è un sistema tra gli altri. È un cosiddetto Big Data. Per iscrivere il figlio a scuola il genitore deve obbligatoriamente registrarsi sul portale del Ministero e ottenere le credenziali («Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali» – istruzione.it). Senza queste credenziali non si può iscrivere il figlio a scuola.

Ergo, tutti i genitori d’Italia hanno un account del Ministero, e se non hanno un account, debbono munirsi di un account Spid – e qui (con lo Spid) le cose si complicano, invece di semplificarsi (come viene promesso). Perché a gestire lo Spid sono ancora una pluralità di soggetti privati, dei quali non si conoscono bene le ramificazioni. In particolare, non si conosce la gestione e allocazione delle macchine fisiche, dei computer, dell’hardware.

Dove si trovano le nostre informazioni, dove sono locate?

Dopo anni di ubriacatura sui benefici della de-territorializzazione e del modello rizomatico (alla Deleuze) oggi torna di attualità la domanda sul territorio, sul perimetro giurisdizionale.

Non si tratta di questioni di lana caprina o di filosofia. Se domani, per un motivo qualsiasi, si dovesse interrompere la comunicazione tra l’Italia e questo luogo di conservazione (che non è una nuvola – cloud – non sta nell’iperuranio), come ci si connette con la scuola? Come ci si connette con la pubblica amministrazione?

Si tratta di una questione maledettamente vecchia e barbosa, che ha a che fare con il territorio, con le frontiere, con le dorsali di comunicazione. Va bene che siamo in un mondo globalizzato, va bene che ormai per ogni più minuta sciocchezza dipendiamo da questo e quest’altro sub-fornitore, e che anche la Germania se vuole mettere in strada le sue macchine deve aspettare che dall’Italia gli arrivino i bulloni e i cerchioni.

Va tutto bene, non vogliamo tornare indietro, non siamo nostalgici della campagna, di montagne verdi e conigli dal muso nero. Abbiamo il senso del tempo.

Tuttavia, abbiamo sperimentato la frustrazione di non saper fare una cosa stupida come le mascherine. Non bisogna arrivare al punto di mordersi le mani quando, in questo mondo multi-polare, un piccolo staterello satellite della Germania si appropria della nostra commessa di mascherine provenienti dalla Cina.

Fonte

Francia - Elezioni comunali, disfatta per Macron

Domenica 28 giugno si è svolto il secondo turno delle elezioni municipali in Francia, segnate dalla scarsa affluenza al voto con un un tasso d’astensione attorno al 60%.

Già durante il primo turno, il 15 marzo, meno di un elettore su due (il 44,3%) si era recato alle urne, contro il 63,5% delle precedenti elezioni municipali del 2014.

Un astensione storica per questo tipo di elezioni locali, ma non per ciò che concerne la disaffezione al voto nella Francia recente, in cui il primo partito delle classi popolari è per così dire da tempo quello “astensionista”.

Alle elezioni europee della scorsa estate – sebbene si fosse registrato un aumento dei votanti – solo una persona su due, circa, si era recato alle urne, avvicinando la partecipazione del 1994 – al 52,7% – con un 8,3% in più rispetto 2014.

Nel 2009 i votanti erano stati solo il 40,6% degli aventi diritto.

Tra il 1990 e il 2014, tra i paesi della UE, la Francia è stata in testa per il tasso medio di astensione (40%), decisamente avanti rispetto al gruppo mediano (Olanda, Spagna, Germania). Inoltre era il solo paese in cui la “non partecipazione” al voto ha conosciuto una progressione lineare.

Certamente ci sono delle ragioni “congiunturali” che contribuiscono a spiegare in parte l’astensione, come la situazione sanitaria e il lungo lasso di tempo tra i due turni, dovuto al lockdown; ma è innegabile che anche le elezioni comunali, per lungo tempo sfuggite al “dégagisme”, ne sono state travolte.

Tutti gli attori politici s’interrogano su questa crisi del sistema della rappresentanza e dei suoi tradizionali vettori, che ora ha toccato l’unica istituzione della quinta repubblica che ne era stata risparmiata. C’è chi lo fa “strumentalmente” per coprire la propria débâcle (come LREM, l’organizzazione politica creata da Macron) o il proprio parziale insuccesso – come Marine Le Pen del RN (ex FN) – oppure in maniera più sincera, come Jean-Luc Mélenchon, leader di LFI. In un intervento diffuso su You Tube ha evocato un “un nulla civico”.

“La massa del popolo francese è in guerra civica”, ha spiegato.

Un paradosso apparente vista la vivacità delle mobilitazioni che ha caratterizzato la Francia nell’ultimo anno, riprese subito dopo la fine del “Lock-down”.

Al primo turno delle elezioni presidenziali del 2017, proprio gli Insoumis.es erano riusciti in parte a colmare questo deficit di “rappresentanza” tra le classi popolari, sfiorando il 20% e giungendo ad un passo dal ballottaggio, offrendo un output politico in particolare alle mobilitazioni contro la “lois travaille” – il “job act” francese – voluta dal presidente socialista Hollande.

Sembra un secolo fa.

La LFI era riuscita insieme ad altre formazioni – tra cui il PCF – a dare vita ad un’opposizione “a geometria variabile”, che talvolta aveva incluso sia i socialisti sia i verdi, ed a fungere da “delegato politico” dei vari movimenti che si sono fin qui succeduti: dai “gilets jaunes” alle recenti riforme contro la riforma pensionistica, così come a quelle del personale sanitario.

Non è pero riuscita a capitalizzare – così come la destra – il sentimento di sfiducia nei confronti dell’attuale compagine governativa ed in generale l’approfondirsi della frattura tra élite e classi popolari, né a darsi una struttura organizzativa che le permettesse di radicarsi.

Paradossalmente ha conosciuto una “parabola discendente” di cui è un sintomo la diluizione della propria presenza nelle elezioni municipali dentro coalizioni più ampie. A parte il ruolo di primo piano giocato a Marsiglia e che ha contribuito al successo di “Primetemps Marseilleise”, forse la nota più positiva dell’intero panorama elettorale per modalità di costruzione, programmi e capacità di interpretare una aspettativa di cambiamento.

La batosta per LREM è pesantissima, e dimostra come in questi tre anni la creazione politica di Macron non sia stata capace di radicarsi, nonostante alla sua creazione abbiano contribuito sia notabili locali del Partito Socialista – come il più volte ex sindaco di Lione e poi ministro, Gérard Collomb – sia membri della vecchia nomenclatura gaullista.

“En Marche!” ha dilapidato ben presto il suo consenso, divenendo sempre più solo espressione delle classi medio-alte, e ha progressivamente “virato a destra”. A nulla è servita la sua alleanza in questo secondo turno con i gaullisti di Les Républicains di Laurent Wauquiez, che non ha sbarrato la strada all’“onda verde”.

Gli unici “successi” di quest’asse politico sono stati a Le Havre, dove il primo ministro E.Philippe ha conquistato la città, e a Tolosa...

A Parigi, dove è stata confermata Anne Hidalgo, la capolista di Lrem, Agnès Buzyn, ha fatto meno del 15% e non siederà in consiglio comunale; a Lione Collomb è stato sconfitto, così come a Strasburgo.

I verdi – EELV – sono i veri vincitori di questa competizione elettorale. I sindaci provenienti dalle loro fila sono stati spesso eletti con l’appoggio di ampie coalizioni – come a Tours, Bordeaux o Lione – o andando contro i socialisti, come a Strasburgo.

Sono sintomo della necessità di una transizione ecologica che è cresciuta in questi anni nel corso di importanti mobilitazioni specifiche e circoscritte, così come di più ampie mobilitazioni di massa – “gli scioperi per il clima”, prima del fenomeno Greta, erano nati in Belgio e Francia – ed una interessante convergenze nel corso della marea gialla sintetizzata dallo slogan. “fine del mese, fine del mondo: stessa lotta”.

Lo tsunami verde è la traduzione di questa spinta sul piano della rappresentanza politica locale. Qualcosa di analogo a ciò che è avvenuto in Germania ed in Belgio tra le classi medie urbane giovani e scolarizzate.

Un risultato anche della pandemia, come sembra suggerire J. Fourquet, direttore di un dipartimento dell’istituto di rivelazioni statistiche IFOP: “la griglia di lettura dell’epidemia si è costituita attorno all’ecologia, con degli interrogativi riguardo ai nostri modi di vita e di consumo che mettono troppo a dura prova i nostri ecosistemi”.

Il passaggio di fase è interessante, perché pone quello che era un “partito d’opinione” – EELV, conosciuto più che altro per gli exploit alle europee (avevano ottenuto il 13,5% circa alle ultime elezioni) e l’ambiguo politicismo della sua storica direzione – al governo di importanti amministrazioni che saranno il banco di prova concreto per le politiche ecologiche: Lione, Strasburgo, Bordeaux, Poitiers, Bencançons, Tours, Annecy, per non citare che i principali.

A Lione conquistano città e “area metropolitana”, in cui gestiranno 3 miliardi di budget di una delle più potenti collettività francesi che concentra su di sé affari sociali, infrastrutture ed alloggi.

Prima di conquistare Grenoble nel 2014 con Eric Piolle – confermato con ampissimo margine – i verdi non avevano mai governato una città con più di 100 mila abitanti, a parte Montreuil tra il 2008 ed il 2014.

Al suo interno si scontrano due orientamenti differenti: gli “autonomi” alla Y. Jadot, che preferiscono “correre da soli” e che possano vantare successi di questa strategia e deplorare le sconfitte altrui, e i “rassembleurs”, fautori di una strategia di coalizione che possono vantare successi importanti.

È abbastanza evidente la frattura generazionale tra la vecchia classe dirigente “ecologista” e le nuove generazioni di sindaci.

Sono divenuti il nuovo “ago della bilancia” a sinistra, come ha ben compreso il leader del PS O. Faure.

“Qualcosa sta nascendo” – ha affermato il leader socialista – “un blocco sociale ed ecologista”.

I socialisti hanno dimostrato una certa “resilienza” in queste elezioni dopo una crisi, che sembrava irreversibile, successiva alla Presidenza Hollande, la diaspora in direzione di Macron di molti suoi esponenti e la mancata presentazione di un candidato nel 2017.

Confermano Parigi – esito per nulla scontato fino a poco tempo fa – e conquistano Lille sfidando gli ecologisti, e vincono – dopo essere giunti ad un accordo con i verdi al secondo turno – a Rennes e Nantes. Riconquistano dei comuni che erano loro bastioni, persi nel 2014, e ne conquistano di nuovi come a Nancy, od in ampie alleanze come a Montpellier.

Dopo l’exploit del 2014, la destra di LR conferma sostanzialmente le sue posizioni a livello locale, con due “pezzi da novanta” persi come Marsiglia – probabilmente – governata per 25 anni, Bordeaux e canta in parte vittoria.

“È tre anni che inanelliamo sconfitte”, ha dichiarato Christian Jacob, patron di LR che ha parlato di “vittoria”. Ma sembra più il tentativo di dare un nuovo slancio ad un progetto politico le cui direttive a livello centrale sono sempre più cooptate da LREM.

L’ex FN, ora RN, conquista un comune importante come Perpignan, con più di 100 mila abitanti, ma subisce comunque sconfitte come a Lunel, Vauvert…

I numeri parlano chiaro e fanno terra bruciata di tutte le chiacchiere sul pericolo dell’“onda nera” di cui hanno straparlato a lungo i media nostrani.

Nel 2014 aveva conquistato 1438 seggi in 463 comuni, stavolta solo 840 in 258, e governeranno in meno di una decina di comuni.

Il PCF vede ridimensionato il successo del primo turno, come a Montreuil – nella prima periferia parigina – perdendo alcuni suoi bastioni storici come a Saint-Denis e Aubervilliers, ma riconquistando Bobigny, sempre nella regione parigina.

Un risultato, nel complesso, fatto più di ombre che di luci, in cui perdono a Le Havre ed Arles, oltre a Saint-Denis, le città più importanti di questa battaglia.

Sono più di 20 i comuni sopra i 3.500 abitanti “persi” dai comunisti, mentre sono una quarantina quelli conservati o conquistati.

Queste elezioni – che si concluderanno con un “terzo turno” tra gli eletti, a Marsiglia, che decideranno il futuro sindaco della seconda città dell’Esagono – ci consegnano un quadro complesso della società francese uscita dalla pandemia.

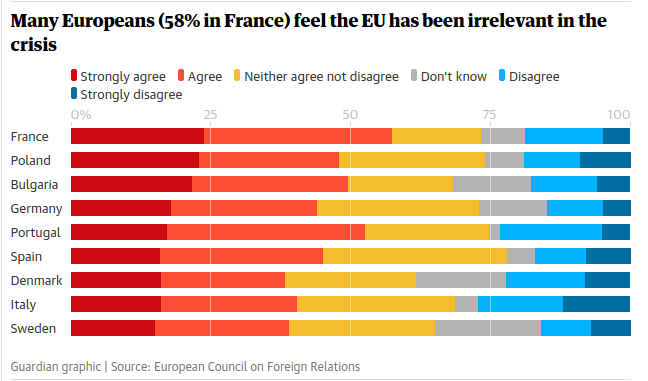

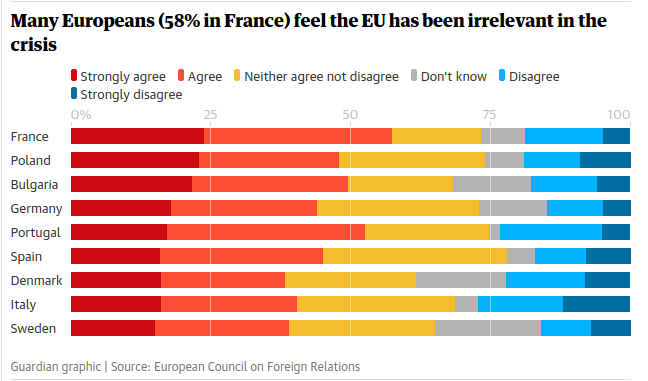

Un governo senza consenso; i vettori della politica, sia tradizionali che “nuovi” – tranne i verdi e alcune coalizioni politiche molto variabili – incapaci di catalizzare la disaffezione per l’establishment compresi, ai poli opposti, La France Insoumise e l’ex Front National – ora RN –, con un marcato scetticismo nei confronti della UE, come certifica un recente sondaggio condotto da un think tank del Consiglio Europeo citato dal “The Guardian”.

Il 58% degli intervistati in Francia pensa che l’UE sia stata irrilevante nella crisi pandemica – ponendo questo paese al primo posto per sfiducia nella UE – mentre il 61% dei francesi pensava, a fine aprile, che il proprio governo non fosse stato all’altezza nell’affrontare l’emergenza e si sentiva più disilluso rispetto a prima dell’arrivo del Covid-19.

Non proprio un dato incoraggiante per un governo che si pone come perno fondamentale del rilancio dell’Unione Europea.

Fonte

Già durante il primo turno, il 15 marzo, meno di un elettore su due (il 44,3%) si era recato alle urne, contro il 63,5% delle precedenti elezioni municipali del 2014.

Un astensione storica per questo tipo di elezioni locali, ma non per ciò che concerne la disaffezione al voto nella Francia recente, in cui il primo partito delle classi popolari è per così dire da tempo quello “astensionista”.

Alle elezioni europee della scorsa estate – sebbene si fosse registrato un aumento dei votanti – solo una persona su due, circa, si era recato alle urne, avvicinando la partecipazione del 1994 – al 52,7% – con un 8,3% in più rispetto 2014.

Nel 2009 i votanti erano stati solo il 40,6% degli aventi diritto.

Tra il 1990 e il 2014, tra i paesi della UE, la Francia è stata in testa per il tasso medio di astensione (40%), decisamente avanti rispetto al gruppo mediano (Olanda, Spagna, Germania). Inoltre era il solo paese in cui la “non partecipazione” al voto ha conosciuto una progressione lineare.

Certamente ci sono delle ragioni “congiunturali” che contribuiscono a spiegare in parte l’astensione, come la situazione sanitaria e il lungo lasso di tempo tra i due turni, dovuto al lockdown; ma è innegabile che anche le elezioni comunali, per lungo tempo sfuggite al “dégagisme”, ne sono state travolte.

Tutti gli attori politici s’interrogano su questa crisi del sistema della rappresentanza e dei suoi tradizionali vettori, che ora ha toccato l’unica istituzione della quinta repubblica che ne era stata risparmiata. C’è chi lo fa “strumentalmente” per coprire la propria débâcle (come LREM, l’organizzazione politica creata da Macron) o il proprio parziale insuccesso – come Marine Le Pen del RN (ex FN) – oppure in maniera più sincera, come Jean-Luc Mélenchon, leader di LFI. In un intervento diffuso su You Tube ha evocato un “un nulla civico”.

“La massa del popolo francese è in guerra civica”, ha spiegato.

Un paradosso apparente vista la vivacità delle mobilitazioni che ha caratterizzato la Francia nell’ultimo anno, riprese subito dopo la fine del “Lock-down”.

Al primo turno delle elezioni presidenziali del 2017, proprio gli Insoumis.es erano riusciti in parte a colmare questo deficit di “rappresentanza” tra le classi popolari, sfiorando il 20% e giungendo ad un passo dal ballottaggio, offrendo un output politico in particolare alle mobilitazioni contro la “lois travaille” – il “job act” francese – voluta dal presidente socialista Hollande.

Sembra un secolo fa.

La LFI era riuscita insieme ad altre formazioni – tra cui il PCF – a dare vita ad un’opposizione “a geometria variabile”, che talvolta aveva incluso sia i socialisti sia i verdi, ed a fungere da “delegato politico” dei vari movimenti che si sono fin qui succeduti: dai “gilets jaunes” alle recenti riforme contro la riforma pensionistica, così come a quelle del personale sanitario.

Non è pero riuscita a capitalizzare – così come la destra – il sentimento di sfiducia nei confronti dell’attuale compagine governativa ed in generale l’approfondirsi della frattura tra élite e classi popolari, né a darsi una struttura organizzativa che le permettesse di radicarsi.

Paradossalmente ha conosciuto una “parabola discendente” di cui è un sintomo la diluizione della propria presenza nelle elezioni municipali dentro coalizioni più ampie. A parte il ruolo di primo piano giocato a Marsiglia e che ha contribuito al successo di “Primetemps Marseilleise”, forse la nota più positiva dell’intero panorama elettorale per modalità di costruzione, programmi e capacità di interpretare una aspettativa di cambiamento.

La batosta per LREM è pesantissima, e dimostra come in questi tre anni la creazione politica di Macron non sia stata capace di radicarsi, nonostante alla sua creazione abbiano contribuito sia notabili locali del Partito Socialista – come il più volte ex sindaco di Lione e poi ministro, Gérard Collomb – sia membri della vecchia nomenclatura gaullista.

“En Marche!” ha dilapidato ben presto il suo consenso, divenendo sempre più solo espressione delle classi medio-alte, e ha progressivamente “virato a destra”. A nulla è servita la sua alleanza in questo secondo turno con i gaullisti di Les Républicains di Laurent Wauquiez, che non ha sbarrato la strada all’“onda verde”.

Gli unici “successi” di quest’asse politico sono stati a Le Havre, dove il primo ministro E.Philippe ha conquistato la città, e a Tolosa...

A Parigi, dove è stata confermata Anne Hidalgo, la capolista di Lrem, Agnès Buzyn, ha fatto meno del 15% e non siederà in consiglio comunale; a Lione Collomb è stato sconfitto, così come a Strasburgo.

I verdi – EELV – sono i veri vincitori di questa competizione elettorale. I sindaci provenienti dalle loro fila sono stati spesso eletti con l’appoggio di ampie coalizioni – come a Tours, Bordeaux o Lione – o andando contro i socialisti, come a Strasburgo.

Sono sintomo della necessità di una transizione ecologica che è cresciuta in questi anni nel corso di importanti mobilitazioni specifiche e circoscritte, così come di più ampie mobilitazioni di massa – “gli scioperi per il clima”, prima del fenomeno Greta, erano nati in Belgio e Francia – ed una interessante convergenze nel corso della marea gialla sintetizzata dallo slogan. “fine del mese, fine del mondo: stessa lotta”.

Lo tsunami verde è la traduzione di questa spinta sul piano della rappresentanza politica locale. Qualcosa di analogo a ciò che è avvenuto in Germania ed in Belgio tra le classi medie urbane giovani e scolarizzate.

Un risultato anche della pandemia, come sembra suggerire J. Fourquet, direttore di un dipartimento dell’istituto di rivelazioni statistiche IFOP: “la griglia di lettura dell’epidemia si è costituita attorno all’ecologia, con degli interrogativi riguardo ai nostri modi di vita e di consumo che mettono troppo a dura prova i nostri ecosistemi”.

Il passaggio di fase è interessante, perché pone quello che era un “partito d’opinione” – EELV, conosciuto più che altro per gli exploit alle europee (avevano ottenuto il 13,5% circa alle ultime elezioni) e l’ambiguo politicismo della sua storica direzione – al governo di importanti amministrazioni che saranno il banco di prova concreto per le politiche ecologiche: Lione, Strasburgo, Bordeaux, Poitiers, Bencançons, Tours, Annecy, per non citare che i principali.

A Lione conquistano città e “area metropolitana”, in cui gestiranno 3 miliardi di budget di una delle più potenti collettività francesi che concentra su di sé affari sociali, infrastrutture ed alloggi.

Prima di conquistare Grenoble nel 2014 con Eric Piolle – confermato con ampissimo margine – i verdi non avevano mai governato una città con più di 100 mila abitanti, a parte Montreuil tra il 2008 ed il 2014.

Al suo interno si scontrano due orientamenti differenti: gli “autonomi” alla Y. Jadot, che preferiscono “correre da soli” e che possano vantare successi di questa strategia e deplorare le sconfitte altrui, e i “rassembleurs”, fautori di una strategia di coalizione che possono vantare successi importanti.

È abbastanza evidente la frattura generazionale tra la vecchia classe dirigente “ecologista” e le nuove generazioni di sindaci.

Sono divenuti il nuovo “ago della bilancia” a sinistra, come ha ben compreso il leader del PS O. Faure.

“Qualcosa sta nascendo” – ha affermato il leader socialista – “un blocco sociale ed ecologista”.

I socialisti hanno dimostrato una certa “resilienza” in queste elezioni dopo una crisi, che sembrava irreversibile, successiva alla Presidenza Hollande, la diaspora in direzione di Macron di molti suoi esponenti e la mancata presentazione di un candidato nel 2017.

Confermano Parigi – esito per nulla scontato fino a poco tempo fa – e conquistano Lille sfidando gli ecologisti, e vincono – dopo essere giunti ad un accordo con i verdi al secondo turno – a Rennes e Nantes. Riconquistano dei comuni che erano loro bastioni, persi nel 2014, e ne conquistano di nuovi come a Nancy, od in ampie alleanze come a Montpellier.

Dopo l’exploit del 2014, la destra di LR conferma sostanzialmente le sue posizioni a livello locale, con due “pezzi da novanta” persi come Marsiglia – probabilmente – governata per 25 anni, Bordeaux e canta in parte vittoria.

“È tre anni che inanelliamo sconfitte”, ha dichiarato Christian Jacob, patron di LR che ha parlato di “vittoria”. Ma sembra più il tentativo di dare un nuovo slancio ad un progetto politico le cui direttive a livello centrale sono sempre più cooptate da LREM.

L’ex FN, ora RN, conquista un comune importante come Perpignan, con più di 100 mila abitanti, ma subisce comunque sconfitte come a Lunel, Vauvert…

I numeri parlano chiaro e fanno terra bruciata di tutte le chiacchiere sul pericolo dell’“onda nera” di cui hanno straparlato a lungo i media nostrani.

Nel 2014 aveva conquistato 1438 seggi in 463 comuni, stavolta solo 840 in 258, e governeranno in meno di una decina di comuni.

Il PCF vede ridimensionato il successo del primo turno, come a Montreuil – nella prima periferia parigina – perdendo alcuni suoi bastioni storici come a Saint-Denis e Aubervilliers, ma riconquistando Bobigny, sempre nella regione parigina.

Un risultato, nel complesso, fatto più di ombre che di luci, in cui perdono a Le Havre ed Arles, oltre a Saint-Denis, le città più importanti di questa battaglia.

Sono più di 20 i comuni sopra i 3.500 abitanti “persi” dai comunisti, mentre sono una quarantina quelli conservati o conquistati.

Queste elezioni – che si concluderanno con un “terzo turno” tra gli eletti, a Marsiglia, che decideranno il futuro sindaco della seconda città dell’Esagono – ci consegnano un quadro complesso della società francese uscita dalla pandemia.

Un governo senza consenso; i vettori della politica, sia tradizionali che “nuovi” – tranne i verdi e alcune coalizioni politiche molto variabili – incapaci di catalizzare la disaffezione per l’establishment compresi, ai poli opposti, La France Insoumise e l’ex Front National – ora RN –, con un marcato scetticismo nei confronti della UE, come certifica un recente sondaggio condotto da un think tank del Consiglio Europeo citato dal “The Guardian”.

Il 58% degli intervistati in Francia pensa che l’UE sia stata irrilevante nella crisi pandemica – ponendo questo paese al primo posto per sfiducia nella UE – mentre il 61% dei francesi pensava, a fine aprile, che il proprio governo non fosse stato all’altezza nell’affrontare l’emergenza e si sentiva più disilluso rispetto a prima dell’arrivo del Covid-19.

Non proprio un dato incoraggiante per un governo che si pone come perno fondamentale del rilancio dell’Unione Europea.

Fonte

29/06/2020

Brancaccio - La lotta alla “casta”? Solo un alibi per l’austerity

l’Espresso, 28 giugno 2020

Sostenuta dai potentati mediatici e finanziari, la propaganda anti-casta di questi anni è stata soltanto una delle forme fenomeniche della reazione anti-statuale. In essa non c’è nessuna rivoluzione giacobina, nessun furore rosso. Solo bieca vandea liberista.

di Emiliano Brancaccio

Meno di un euro, nemmeno un caffè all’anno. È questo il risparmio che ogni cittadino italiano potrà attendersi dal taglio dei parlamentari che sarà oggetto di referendum confermativo il 20 e 21 settembre prossimi.

Iniziata una dozzina di anni fa come puritana ribellione verso un ceto politico ingordo di privilegi, la lotta alla casta giunge così al suo infimo epilogo. In origine la crociata poteva rivendicare risparmi un po’ più consistenti, come ad esempio la stretta di 700 milioni sulle famigerate auto blu. Oggi deve accontentarsi di un più magro bottino: dall’annunciato taglio dei parlamentari verranno meno di 60 milioni. Ma a ben guardare, nemmeno ai suoi esordi la guerra alla casta ha avuto la benché minima rilevanza macroeconomica. I tagli più rilevanti ai privilegi del ceto politico, effettuati sotto l’austerico governo Monti, non hanno mai raggiunto il millesimo della spesa pubblica nazionale. Una roboante propaganda su risibili voci di contabilità, insomma.

Si potrebbe obiettare che per soddisfare la brama popolare di vendetta contro un ceto politico reputato inetto e distante, la rilevanza macroeconomica dei tagli sia in fondo secondaria. Ma allora, perché questa risibile insistenza sul risparmio per le casse pubbliche? Il motivo è presto detto.

La verità è che le strette sulle poltrone, sui viaggi e sulle buvettes dell’odiata casta politica sono state un alibi ingegnoso per far passare ben altri tagli ai fondi pubblici, che hanno provocato danni incalcolabili alle infrastrutture, alla ricerca, all’istruzione e anche alla sanità pubblica, come ormai purtroppo sappiamo. Sapere dei tagli al ristorante di Montecitorio ha reso più tollerabile il clima generale di austerity, ridurre l’odiato parlamentare alla questua ha reso più accettabile la dura quaresima per tutti.

Le rivalse anti-casta vanno quindi valutate per quel che sono: un oppio del popolo per intorpidire le menti e giustificare il più reazionario ordine di politica economica che si sia imposto nella storia repubblicana. Oggi è il turno dei pentastellati, peraltro appoggiati da quasi tutto l’arco parlamentare. Ma dai democratici alle destre forcaiole, appoggiate dalla grande stampa tutte le forze di governo hanno abusato in questi anni del venefico oppiaceo. E gli effetti sono sotto i nostri occhi. I politici si ritroveranno pure con meno scranni e meno rimborsi, ma è solo un diversivo: quel che conta è che la politica generale di austerity ha allargato la forbice macroeconomica tra ricchi e poveri, in particolare tra percettori di profitti e rendite da un lato e lavoratori salariati dall’altro. Alla fine, la vendetta sociale ha operato in direzione esattamente contraria a quel che si crede.

Eppure a quanto pare non ci siamo ancora svegliati dal torpore. La drogante propaganda anti-casta continua a circolare e c’è il rischio che faccia i suoi danni anche al prossimo appuntamento referendario. Con un risvolto particolarmente ridicolo, questa volta. Andremo infatti a votare nel mezzo di una colossale crisi economica, che sta determinando la più rapida caduta della produzione e del reddito che si sia registrata nella storia del capitalismo. Per arginare la catastrofe i governi hanno dovuto per forza dare sfogo alla spesa pubblica e al deficit di bilancio. Nella sola Italia il disavanzo statale aumenterà di un centinaio di miliardi rispetto all’anno scorso. E non si immagini che le cose torneranno rapidamente al loro posto. Persino l’ex presidente della BCE ha ammesso che con l’esplosione dei debiti pubblici dovremo convivere e che per lungo tempo toccherà alle banche centrali governare i mercati per garantire la sostenibilità dei bilanci. In questo gigantesco rivolgimento della politica economica, la scena dei tagliatori di scranni parlamentari che si rallegrano per un risparmio di un euro scarso all’anno per ogni cittadino risulta semplicemente patetica.

Per giunta, se la riforma costituzionale sarà approvata, ci ritroveremo con un solo parlamentare ogni 151 mila cittadini, il più basso livello di rappresentanza politica in rapporto alla popolazione nell’Unione europea. Sappiamo bene che la crisi della rappresentanza si può risolvere solo con una espansione e un radicamento capillare della democrazia: un tempo si parlava di democrazia progressiva, di conquista delle casematte dello Stato. Invece a settembre ci toccherà votare sull’ennesima ipotesi di restringimento del perimetro democratico. Se al referendum vincerà il sì brinderanno solo le oligarchie finanziarie: meno deputati ci saranno, meno costerà fare lobbying.

Sostenuta dai potentati mediatici e finanziari, la propaganda anti-casta di questi anni è stata dunque solo una delle forme fenomeniche della reazione anti-statuale. In essa non c’è nessuna rivoluzione giacobina, nessun furore rosso. Se non si ferma questa bieca vandea liberista, al prossimo giro qualcuno magari proporrà di trasformare l’aula sorda e grigia in un bivacco di manipoli. E ci mostrerà fiero gli spicci risparmiati, mentre distrugge quel che resta dello stato sociale.

Fonte

Sostenuta dai potentati mediatici e finanziari, la propaganda anti-casta di questi anni è stata soltanto una delle forme fenomeniche della reazione anti-statuale. In essa non c’è nessuna rivoluzione giacobina, nessun furore rosso. Solo bieca vandea liberista.

di Emiliano Brancaccio

Meno di un euro, nemmeno un caffè all’anno. È questo il risparmio che ogni cittadino italiano potrà attendersi dal taglio dei parlamentari che sarà oggetto di referendum confermativo il 20 e 21 settembre prossimi.

Iniziata una dozzina di anni fa come puritana ribellione verso un ceto politico ingordo di privilegi, la lotta alla casta giunge così al suo infimo epilogo. In origine la crociata poteva rivendicare risparmi un po’ più consistenti, come ad esempio la stretta di 700 milioni sulle famigerate auto blu. Oggi deve accontentarsi di un più magro bottino: dall’annunciato taglio dei parlamentari verranno meno di 60 milioni. Ma a ben guardare, nemmeno ai suoi esordi la guerra alla casta ha avuto la benché minima rilevanza macroeconomica. I tagli più rilevanti ai privilegi del ceto politico, effettuati sotto l’austerico governo Monti, non hanno mai raggiunto il millesimo della spesa pubblica nazionale. Una roboante propaganda su risibili voci di contabilità, insomma.